恐怕最好还是先说坏消息。所谓的科学方法是个神话。这并不是说科学家们不做一些可以被描述且独特于他们研究领域的事情。但是,将跨越文化人类学、古植物学和理论物理学的多样化实践压缩成几个步骤,必然会产生扭曲,坦率地说,这显示了想象力的严重匮乏。简单易懂、口袋指南式的科学方法版本通常会简化为批判性思维、核查事实,或者让“大自然自己说话”,而这些都不是真正独特的科学。如果典型的说法是准确的,那么真正科学发生的地方只会在小学教室里。

揭开科学方法的表面,就会发现其中的混乱。即使是简单的版本,步骤也从三个到十一个不等。有些从假设开始,有些从观察开始。有些包含想象力。另一些则局限于事实。质疑一个简单的线性食谱,真正的乐趣才刚刚开始。一个名为Understanding Science的网站提供了一个“科学方法的互动表示”,乍一看很熟悉。它包括标有“探索与发现”和“检验想法”的圆圈。但还有其他标有“益处与成果”和“社区分析与反馈”的圆圈,这在科学方法的世界里是罕见的。更糟糕的是,箭头指向四面八方。鼠标悬停在每个圆圈上,你会发现另一个包含多个类别和一堆额外箭头的流程图。

同样具有启发性的是,科学方法通常出现在哪里。一个广义的方法在科学论文或专业的大学科学培训中几乎得不到关注。一个讨论越是“内部化”——也就是说,越是与非科学家隔离开——它就越有可能涉及同事们感兴趣的程序、协议或技术。

与此同时,高度抽象的科学方法的概念已经像一个修辞上的黑洞一样,将公众的科学讨论拉入了自己的轨道。教育工作者、科学家、广告商、普及者和记者都曾诉诸它。在关于吸引普通大众关注的话题的辩论中,从全球变暖到智能设计,其引用已成为常态。科学方法的标准表述只有在非科学家相信它们的情况下才重要。

光明的一面

现在来说好消息。科学方法不过是一种修辞。诚然,这乍听之下可能不是好消息,但实际上是。科学方法作为一种修辞,比它作为科学家工作方式的直接反映要复杂得多、有趣得多、更具揭示性。修辞不仅仅是语言;“仅仅”的语言是塑造观念、管理资源和权威流动、并使某些行动或信念成为可能或不可能的强大工具。这一点对于雷蒙德·威廉姆斯所称的“关键词”尤其如此。当今的关键词列表包括“家庭”、“种族”、“自由”和“科学”。这些词很熟悉,反复出现,直到似乎每个人都知道它们的意思。与此同时,揭开它们的表面,它们的含义就充满了混乱、变化和矛盾。

听起来熟悉吗?科学方法是一个关键词(或短语),它帮助一代又一代的人理解什么是科学,即使对其确切含义没有明确的共识——尤其是如果对其确切含义没有明确的共识。这个词可以脱口而出,并得到心领神会的点头同意,但每个人心中却可能有不同的概念。只要没有人问太多问题,这个词的灵活性就可以成为凝聚力的力量,以及激励群体行动的工具。一个定义过于精确的词是脆弱的;它的使用将仅限于特定情况。一个定义太模糊的词会造成混淆,似乎什么都没说。一个介于精确和模糊之间的词可以改变世界。

科学方法,历史视角

这种情况在科学方法上已经持续了一段时间。早在1874年,英国经济学家斯坦利·杰文斯(Stanley Jevons,1835-1882)在他广受关注的《科学原理》(Principles of Science)中就评论道:“物理学家很熟悉地谈论科学方法,但他们无法轻易描述他们对这个词的含义。”半个世纪后,社会学家斯图尔特·赖斯(Stuart Rice,1889-1969)试图对社会科学文献中提供的科学方法定义进行“归纳性考察”。最终,他抱怨其“徒劳”。他写道,“这样的枚举项目数量将是无穷无尽的。”

然而,可能的含义如此广泛的变化,使得科学方法成为一个有价值的修辞资源。实践科学家们描绘的方法论图景常常是为了支持自己的立场和削弱对手的地位,即使结果不一致。作为一种修辞,科学方法至少起到了三种作用:它是边界工作的一种工具,是科学与非科学世界之间的桥梁,以及代表科学本身的品牌。它通常同时承担所有这些角色,但它们也代表了其使用的大致时间顺序。在其历史早期,重点在于加强科学思想和实践的边界。后来,它被更强有力地用于向非科学家展示科学如何变得相关。或多或少巧合的是,它的引用平息了对真实科学存在的任何疑虑。

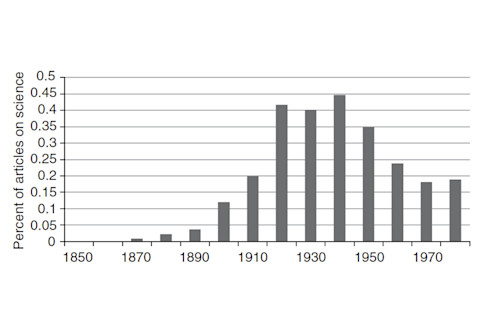

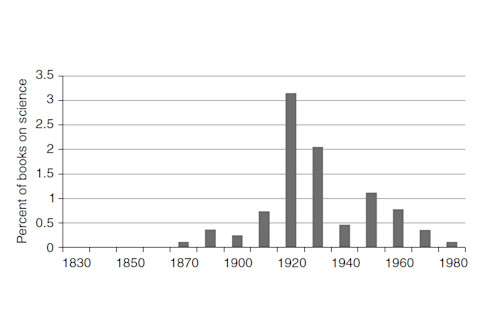

时机是理解科学方法的一个关键因素。关于研究自然的最佳方法论的讨论可以追溯到古希腊。方法在中世纪伊斯兰和欧洲的自然哲学家那里也很重要,而许多历史学家认为与科学革命相关的方法论转变对现代科学的创造至关重要。考虑到这一切,更令人惊讶的是,“科学方法”一词在19世纪中叶之前的英语使用者中很少使用,并且直到19世纪末至20世纪初才广为人知,在20世纪20年代至40年代达到顶峰。简而言之,科学方法是一种相对较新的发明。

标题中包含“科学方法”一词的杂志文章百分比。(来源:Periodicals Content Index)

标题中包含“科学方法”一词的杂志文章百分比。(来源:Periodicals Content Index)

但它并非孤立存在。像“科学与宗教”、“科学家”和“伪科学”这样如今熟悉的修辞概念,在同一时期也越来越受关注。从这个意义上说,“科学方法”是我们称之为“修辞包”的一部分,这是一系列重要的关键词,有助于使科学易于理解,区分它与其他思想领域,并将其追随者与其他人群区分开来。所有这些都与大众对科学的认识从19世纪初的普遍系统化知识转变为20世纪初的特殊而独特的信息相呼应。这些观念掩盖了关于科学方法的谈话习惯,这些习惯为证明科学相对于其他人类活动的权威打开了大门。

按年代划分的出版书籍中包含“科学方法”一词的百分比。(来源:Library of Congress)

按年代划分的出版书籍中包含“科学方法”一词的百分比。(来源:Library of Congress)

这种劳动是托马斯·吉里恩(Thomas Gieryn,生于1950年)所谓的“边界工作”的精髓——也就是说,利用科学定义中的变异甚至明显的矛盾来增强自己对社会和物质资源的获取,同时剥夺他人获得这些好处的权利。在19世纪末,围绕科学的公共边界工作大部分与关于生物进化的激烈辩论以及科学与宗教之间日益形成的断层有关。考虑到这一点,我们可能会期望科学方法成为像约翰·丁德尔(John Tyndall,1820-1893)或托马斯·亨利·赫胥黎(Thomas Henry Huxley,1825-1895)这样的进化论支持者手中的有力武器。但事实并非如此。独特科学方法论的概念还太新,缺乏使其有用的修辞灵活性。相反,对科学方法最响亮的呼吁者是那些希望限制科学范围的人。一家名为《女士杂志》(Ladies’ Repository)(1868年)的杂志上的一位作者反映道:“每一代人,随着积累了新的科学方法实例,都越来越为如何将它们与那远为宏大和崇高的灵魂纪律相协调而感到困惑,因为灵魂在生活的每种境遇中都能听到来自活生生的上帝的新命令。”

在公众讨论中

到了20世纪,“科学方法”的引用已经成为公众讨论的常见内容。这个词积累了各种含义,使其成为一个有用的修辞工具。与此同时,科学的实际内容似乎被日益增加的技术壁垒所掩盖。1906年,《国家报》(Nation)的一位专栏作家感叹科学知识日益复杂。“可以说,”作者观察到,“并不是说受过教育的普通人放弃了科学,而是科学放弃了他们。”科学方法仍然是使实验室发生的事情与普通生活相关联的唯一稳定桥梁。它展示了科学为何重要,并提供了一个利用这种重要性的途径,即使对于那些对科学信息感到困惑的普通公民来说也是如此。

在这样的条件下,当有人声称“科学最伟大的贡献是科学方法”时,也就不足为奇了。

在他1932年于华盛顿特区对记者发表的演讲中,物理学家罗伯特·密立根(Robert Millikan,1868-1953)告知听众,科学普及对世界进步的主要贡献在于“将科学方法知识传播给普通人”。教育工作者尤其推广科学方法,将其作为将科学带入课堂的一种方式。在1910年美国科学促进会教育部门会议之前,约翰·杜威(John Dewey,1859-1952)指责说:“科学的教学过于强调它是学生需要熟悉的现成材料的积累,而不够强调它是一种思维方法。”1947年,《全国教育学会第47届年鉴》(47th Yearbook of the National Society for the Study of Education)宣布:“在教育讨论中,很少有比教授科学方法的可取性更被广泛同意的了。”

随着科学成为现代社会和文化中一股更强大的力量,部分原因在于对科学方法的引用,越来越多的人试图利用它的声望。这对社会科学家尤其重要,他们常常被视为科学的冒充者。行为主义计划的核心人物约翰·B·沃森(John B. Watson,1878-1958)在1926年同意,心理学的方法“必须是科学的普遍方法”。同年,社会科学研究委员会将一个小组重组为科学方法委员会。在该委员会的主持下举行的一次会议最终产生了大量的《社会科学方法》(Methods in Social Science)。在20世纪20年代和30年代将社会科学视为指南的记者们也转向了科学方法。1928年,盖洛普民意测验创始人乔治·盖洛普(George Gallup,1901-1984)在爱荷华大学完成了关于“衡量读者兴趣的客观方法”的论文。两年后,他发表了一篇题为“衡量读者兴趣的科学方法”的文章。在这两种情况下,他都提倡通过研究报纸和读者的反应来衡量读者兴趣。

20世纪初,科学医学、科学工程、科学管理、科学广告和科学育儿等说法都得到了推广,通常以采用科学方法为理由。在20世纪30年代和40年代极权主义蔓延的情况下,科学方法在开放和批判性思维之间维持平衡的能力预示着一种真正的“民主科学”。在一个由广告驱动的新市场中,消费者在《Eby的完整萨克斯管科学方法》(Eby’s Complete Scientific Method for Saxophone,1922年)、马丁·亨利·芬顿(Martin Henry Fenton)的《饲养巨型牛蛙的科学方法》(Scientific Method of Raising Jumbo Bullfrogs,1932年)和阿诺德·埃雷特(Arnold Ehret)的《吃出健康科学方法》(A Scientific Method of Eating Your Way to Health,1922年)等书籍中遇到了不太高雅的例子。Eby就从未详细说明他的完整科学方法。但他不需要。就像耐克鞋上的“swoosh”标志一样,科学方法只需要在表面上展示出来。

持久的价值

20世纪中叶之后,科学方法仍然是一个有价值的修辞资源,尽管它也失去了一些光彩。回顾它在公众讨论中兴起的图表,我们可以看到它随着哲学批评的增加而衰落。1975年,伯克利哲学家保罗·费耶阿本德(Paul Feyerabend,1924-1994)在他的《反对方法》(Against Method)一书中抨击了单一的、可定义的科学方法的概念,而是认为科学家们只做那些行之有效的事情。教育工作者也开始表示怀疑。1968年出版的《今日中学科学教学》(Teaching Science in Today’s Secondary Schools)抱怨说,“成千上万的年轻人已经记住了教科书中出现的科学方法的步骤,并向老师们背诵,但可能直观地怀疑其恰当性。”这种审查将科学方法描绘得狭隘而脆弱,剥夺了它的修辞效用。

与此同时,科学的技术产品开始侵入日常生活,它们提供了科学更有效的象征,以及连接实验室和大众世界的桥梁。现在,我们看到的是生物技术、信息技术和纳米技术,而不是新的科学领域。在从电子设备到护发产品等各种产品中,对新技术的使用也已成为广告的一个主要内容。同样,现代知识分子也经常使用技术隐喻,包括将“系统”、“平台”、“构建”或“技术”等作为工作方法。社会学界广泛流行“科技科学”(Technoscience)一词,用来指代抽象知识和物质设备的交织生产。

尽管如此,科学方法还是完成了关键词应该做的事情。它没有反映现实——它帮助创造了现实。它帮助定义了与知识其他形式分开的科学视野,证明了这种科学对局外人的价值,并作为科学声望的象征。它继续做到这些,只是不如其鼎盛时期那样有效。如果我们回到一个简单的观点,即科学方法确实是一种产生科学知识的食谱,那么我们就忽略了大量的历史以及文化地图上一个关键触点的发展。我们为了一个狭隘且与实际情况相反的观点,而放弃了更丰富的视角。

摘自《牛顿的苹果和其他科学神话》(NEWTON’S APPLE AND OTHER MYTHS ABOUT SCIENCE),Ronald L. Numbers和Kostas Kampourakis编,哈佛大学出版社出版。版权所有 © 2015年,哈佛大学校董和学院成员。经许可使用。保留所有权利。

照片:Michal Ludwiczak/Shutterstock