这个故事最初刊登在《发现》杂志十二月刊,题为“科学……还是仅仅是小说?”通过成为我们的订阅者来支持我们的科学新闻。

当物理学家兼作家斯蒂芬·韦伯在20世纪60年代还是个孩子的时候,人类终于超越了地球。卫星环绕着地球。火箭将人类送入太空。宇航员在月球上行走。而远处的火星,以其红色的土壤和古老水的痕迹,激起了人们的想象力,并吸引着地球人继续前进。

“我是在一个——我想你会说——科幻世界中长大的,”韦伯说,他是一个秃顶的英国男人,他时而扬起时而紧锁的眉毛几乎能像语言一样出色地讲述兴奋和困惑的故事。

在那个童年时期,除了这种酷得像假的非虚构现实之外,他还沉浸在真正的科幻小说中。他如饥似渴地阅读罗伯特·海因莱因和艾萨克·阿西莫夫等经典作家的作品。在这些作家编织的宇宙网络中,人类乘坐火箭四处遨游,并与星际物种互动。这种视角塑造了他对太空中一切事物——以及每个人——的看法。他说,他成年后,“就有了这样一个想法:银河系中充满了奇异而美妙的生命形式,总有一天我们会出去与它们相遇。”

韦伯紧紧抓住这个想法——直到,作为一名年轻的物理学生,他读到了地质学家兼科幻作家斯蒂芬·L·吉莱特在1984年8月《阿西莫夫科幻小说》杂志上发表的一篇文章。文章题目很简单:“费米悖论”,它提出了韦伯从未考虑过的事情:如果宇宙如此之大,它很可能在其他行星上产生了智慧生命。其中一些生命一定建造了宇宙飞船。即使速度相对较慢,只要有足够的时间,它们也会像人类遍布全球一样分散到整个银河系。如果真是这样,正如物理学家恩里科·费米(Enrico Fermi)著名的疑问那样,大家都在哪里?为什么我们没有遇到任何外星人?

“这就像一记重锤猛击了我,科幻小说和科学曾告诉我期待的那些事情——有一天我们很快就会与外星人接触,也许我们会和他们一起进行所有这些《星际迷航》的冒险——也许这一切都是错的,”韦伯说。

正如阿西莫夫给予的,阿西莫夫也带走了,韦伯发现自己置身于一个陌生而未知的宇宙中。他对先入之见的冲击让他烦恼,但他喜欢挑战,于是他接受了这个挑战。“我养成了收集所谓费米悖论解决方案的习惯,”他说。在笔记本、书桌抽屉里,最终在电脑文件中,他积累了一套解释“所有人”可能在哪里的解释。这堆潜在的可能性在2002年变成了一本书:《如果宇宙充满外星人……那大家都在哪里?75个费米悖论和外星生命问题的解决方案》。在书中,韦伯与自己争论,在他童年对充满生命的宇宙的愿景和那个比喻的重锤之间摇摆。也许搜寻地外文明计划(SETI)的科学家没有找到任何外星人是因为根本就不存在。

(图片来源:Anon Muenprom)

Anon Muenprom

其他科学家则认为,外星智慧可能与我们不同,或者科学家过于拘泥于地球当前的科技,以至于对更奇异的可能性视而不见。也许如果这些研究人员调整好他们的议程,未来60年将帮助地球人弄清哪种假设——以及哪种宇宙愿景——是正确的。

现代性问题

“如果你走出户外,在晴朗的夜晚抬头仰望,你几乎无法相信我们是孤独的,”韦伯说。在英格兰,他很少能遇到晴朗的夜晚。但当他遇到时,他会走出去,抬头仰望星空,看到与阿波罗时代相同的点点繁星组成的星座。他仍然感受到童年时那些想法的吸引力。“这种我们不可能孤独的感觉是与生俱来的,”他说。

这就是他开始收集费米解决方案并将其记录下来的部分原因。凭借曼彻斯特大学理论粒子物理学博士学位,他有能力在他的科学领域中发现、审查和评估众多思想。韦伯出版了八本学术出版社的科学书籍,并受邀在2018年进行关于他研究的TED演讲,他是搜寻地外文明计划(SETI)领域中一个备受认可的人物。“我写这本书并没有特别的意图,”他说。“事实上,我想我写它只是为了在自己的脑海中探索这个问题。”韦伯的书——以及之前的那堆论文——探索了几十种费米解决方案,标题包括“他们在这里(或曾在这里)”和“他们存在,但我们尚未看到或听到他们”。

韦伯收集的许多假设表明,外星人生活在我们没有寻找的地方,以我们没有倾听的方式说话,或者像我们没有寻找的东西。也许外星人喜欢使用中微子发送信息或信号,中微子是几乎没有质量且几乎不存在的粒子,它们与普通物质很少相互作用,或者使用快子,一种假设的粒子,其飞行速度比光还快。也许他们使用更传统的无线电或光学传输,但使用的频率或形式是天文学家尚未寻找的。也许信号已经存在于数据服务器上,只是未被注意。也许外星人巧妙地改变了他们稳定恒星的辐射,或者变星的脉冲。也许他们在他们的太阳前面放置了一些巨大的东西——一个巨型购物中心,一个尘埃盘——来阻挡部分阳光,这是一种反信标。也许他们的天空多云,因此他们不关心天文学或太空探索。或者——听韦伯说——也许他们驾驶不明飞行物,这意味着他们在这里,但形式不是科学家通常识别、调查和认真对待的。

2015年,韦伯出版了该书的第二版,因为在这些年里,其他人又提出了更多看到信号的方法。他最喜欢的方法涉及天文学家在过去十年左右才密切研究的现象。也许外星人可以“加速”毫秒脉冲星——密度如原子核般、每秒旋转数百次的死星——给它们一个能量冲击,就像风火轮赛车通过加速轨道一样。或者,也许宇宙中的表亲更喜欢使用引力波进行交流,引力波是时空中的涟漪,地球人直到2015年才学会探测。

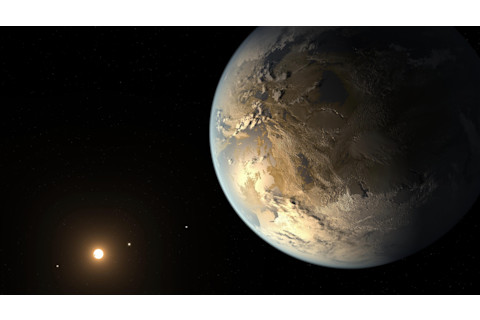

开普勒-186f的发现(此为艺术家概念图)证实了类地行星存在于其他恒星的宜居带中,标志着我们向寻找与地球相似的世界迈出了重要一步。(图片来源:NASA/埃姆斯/SETI研究所/喷气推进实验室-加州理工学院)

NASA/埃姆斯/SETI研究所/喷气推进实验室-加州理工学院

然而,这些想法存在一个问题:它们受到“现代性偏见”的影响,这是一个历史学家和政治学者有时会使用的术语。这意味着我们倾向于将社会当前的状态视为既不可避免又具有重要意义——最重要——并通过这种视角看待其他一切。“我们倾向于根据我们对技术的理解来观察和思考文明可能做什么,”韦伯说。在任何给定时间,我们都想象外星人可能已经发现了类似于我们最新、最伟大的创新技术。在19世纪,运河改变了陆地城市。天文学家珀西瓦尔·洛厄尔普及了小绿人已经在火星上建造运河的观念。在人类掌握无线电通信之后,天文学家突然认为外星人也可能掌握了。激光也是如此。引力波也是如此。

如果外星人存在,他们可能正在使用人类几千年内,甚至永远也无法发明的技术。尽管科学家有时确实能超越地球的技术门槛,但他们(以及我们其他人)在想象我们自己的技术走向何方方面出了名的糟糕(有人预测过优步会从ARPANET中诞生吗?)。那么,如何才能想象外星技术可能走向何方呢?

研究纽芬兰纪念大学SETI科学家文化的麦克尔·奥曼-里根(Michael Oman-Reagan)认为,现代性偏见可能使科学家们无法看到近在眼前的外星人指纹。“它可能看起来像自然或魔法,或者任何其他东西,”他说。“它可能看起来像宇宙的背景过程。它可能看起来像物理学。”

也许我们是孤独的

韦伯认为也许没有正确的事情。他在书中介绍这个想法,这是最有趣的部分,带有最可怕的副标题:“它们不存在。”没有“所有人”。“只有我们,”他说,几乎是在尝试这个想法。这个概念可以像宇宙本身一样冰冷。

在收集他的75个解决方案时,韦伯不断在他直觉的情感和前额叶真正思考的结论之间切换。“我们只是一个罕见的侥幸,”他带着一种无奈的语气说。

天文学家通常认为这不太可能。仅在我们的银河系中,就有数万亿颗系外行星,而地球上生活着200万到800万(取决于你问哪位生物学家)物种,它们甚至栖息在最恶劣的地方——从核反应堆的冷却池到超咸湖泊,再到深海的巨大压力之下。考虑到宇宙的大小和潜在宜居区域的广阔,纯粹的统计学意味着生命必然存在。至少,这是传统的思维方式。“归根结底,他们提出的论点是,为了论证的目的,有数万亿个地方可以产生生命,而这是一个巨大的数字,”韦伯说。

然而,这种逻辑存在一个问题:“在这种情况下,我们不知道一万亿是否是一个大数字,”他说。这取决于统计计算。

统计计算是这样运作的:要产生智慧生命,你需要恒星不太狂暴的太阳系。这些系统必须有宜居行星。这些行星必须通过某种过程(称为“生命起源”)从空无一物变为有生命。一旦生命出现,它就必须存活下去。然后,它不仅要进化成某种智慧生物,而且这些智慧生物还必须发展出技术。没有人知道这些事情发生的可能性有多大。每个“如果-那么”都代表着一个转折点,一个从一个阶段到另一个阶段的转变。“如果这样的转变有很多,它们不需要非常罕见,‘万亿’实际上看起来会相当小,”韦伯说。

例如,一些生物学家认为生命起源远比许多天文学家想象的要困难,而且没有人知道它是如何在地球上发生的。虽然一些科学家怀疑生命必然会朝着复杂和智慧的方向发展,但这是一种以人类为中心的偏见。“我们不知道智慧是否是一种成功的进化策略,”韦伯指出。毕竟,地球上一些最古老的物种,包括蓝细菌(35亿年前)和鳄鱼(6000万年前),以人类标准来看并不聪明。它们肯定无法建造射电望远镜,也不会想知道它们是否在宇宙中是孤独的。然而,它们却持续存在,可以说比我们更成功。

奥曼-里根的研究探讨了这些假设,即科学家们常常在不自觉中带入的假设。人类是地球上最聪明、最有能力的物种的观念?那可能只是我们的自我意识在作祟。“地球上最先进的物种可能是那些危害最小的,而不是危害最大的,”他说。为此,他认为SETI应该放弃技术文明优越的观念,即它是进化的渐进和可预测的结果。虽然科学家们自己可能不一定会这样描述他们的思维过程,但潜在的观念是先进技术将是长期进化的结果。这些科学家承认并非所有“聪明”的生物都可能像人类一样使用技术,但他们仍然相信生命趋向于日益复杂的工具使用。

这是文化进化传统定义的一部分,这是一个社会科学术语。但是,当一个文明长期存在时,它是否必然会变得越来越科技化,“根本不清楚”,研究SETI中文化、宗教和科学之间关系的德克萨斯大学人类学家约翰·特拉帕根说。因此,没有理由认为古老的外星人会建造虫洞或启动信标广播器。

同样,特拉帕根也对SETI的另一个论点提出异议:一个技术文明存在的时间越长,它就越有可能变得友好,因为它学会了如何在不发生末日的情况下解决冲突。“没有理由认为利他主义会是技术优势的产物,”特拉帕根说。“捕食者通常是拥有最高智力的物种。”此外,为什么一个行星社会会以任何方式都是单一的——无论是好是坏?人类肯定不是。天文学家在这一点上的想法对他来说毫无意义。

位于加利福尼亚州哈特溪的艾伦望远镜阵列是一台拥有42个碟形天线的射电望远镜,是SETI研究所的一个项目。(图片来源:Paulo Afonso/Shutterstock)

保罗·阿方索/Shutterstock

鉴于这些争论,他对天文学家经常讨论宇宙“所有人”的心理感到沮丧。“为什么一个没有受过社会科学和文化训练的天文学家可以广泛地撰写关于这些事物在想象中的宇宙文明中的性质的文章?”他说,“在我看来这毫无道理。仅仅聪明是不够的。”

他说,如果由社会科学家主导这项搜寻,它可能会朝不同的方向发展。这些科学家确实会被邀请参加SETI研讨会和会议,并为关于搜寻的学术书籍撰写章节。但这些宗教研究人员、历史学家、人类学家和传播专家在这一领域中处于边缘地位。

韦伯认为这可能并不重要。他相信,很可能没有文明可以联系,所以我们努力消除假设、直面偏见和拓展智力视野的努力可能不会影响最终结果:沉默,空虚。

牛津大学人类未来研究所的研究人员最近量化了这种感觉。为了计算我们银河系中可能有多少智慧的、能够交流的文明,科学家通常使用所谓的德雷克方程。这是一种将文明从无到有的进化过程数学化的方法,由天体物理学家弗兰克·德雷克于1961年首次提出,每个转变都代表方程中的一个项。然而,这些项的问题是,我们不知道应该给它们赋什么值:可能性存在不确定性范围。计算神经科学家安德斯·桑德伯格和他在研究所的同事希望将所有这些疑虑纳入他们自己的德雷克计算中,以揭示黑暗、寂静的宇宙。“在我看来,空旷的宇宙中存在着重要的信息,”桑德伯格说。他们没有为方程中的每一项赋实际数字,而是使用了合理研究表明的每一项的完整数字范围。

由此产生的概率分布甚至让他们感到惊讶:他们发现,人类很可能在可观测宇宙中是孤独的,这种可能性介于39%到85%之间。“这实际上是一个相当合理的可能性,”桑德伯格说。该团队计算出,在银河系中,我们是孤独的几率在53%到99.6%之间。

当然,这只是一组人的估算。“孤独”并不一定意味着以前从未有过任何人。也许他们曾经存在,但现在已经不存在了,原因可能是核战争、不可逆转的气候变化、流行病肆虐、小行星撞击、附近的伽马射线爆发,或者我们无法想象的末日。或者他们可能从未存在过。桑德伯格积极地看待这种可能性。如果文明从未存在过,那么天空的寂静就不是因为它们都自我毁灭了。“空旷的天空并不意味着我们注定要失败,”桑德伯格说。

韦伯保持着类似的心态。“我确实有那种基本的乐观主义,这可能来自于科幻小说,”他说,“我们会持续数百年甚至数千年。”也许甚至足够长的时间,通过SETI——所有这些反对者实际上都认为我们应该继续——找出“所有人”是否包括除了我们之外的任何人。

莎拉·斯科尔斯(Sarah Scoles)是丹佛科罗拉多州的科学作家,著有《它们已经在这里:不明飞行物文化以及我们为什么会看到飞碟》。

编者注:我们已更正此文,以澄清蓝细菌和鳄鱼分别为35亿年和6000万年前。