最近一个傍晚,接近10:30,月亮在数英里高的空中皎洁明亮,乔纳森·范·布勒科姆(Jonathan Van Blerkom)钻进他的车里,缓缓驶出车道,穿过丹佛一个安静的社区,去查看一些珍贵人类卵子的命运。它们那天早上刚受精,其中一些现在应该是一个单细胞胚胎了。范·布勒科姆的一天早在16个多小时前就开始了,但人类发育是在夜间进行的,所以范·布勒科姆也一样。每天晚上,包括周末,他都会进行这五分钟的车程,去做他最擅长的事情之一:观察受精后仅数小时的早期胚胎,以决定它们是否可能发育成婴儿。

这些胚胎已经在科罗拉多生殖内分泌学(一家私人生育诊所)的小实验室里孵化了一整天。范·布勒科姆是科罗拉多大学的教授,他与体外受精医生合作,帮助提高不孕夫妇生育孩子的机会。他本人不是“体外受精医生”,而是一位科学家,对卵子如何创造人类的生物学因素怀有热情,甚至痴迷的好奇心。讽刺的是,这种兴趣也使他成为所有可能导致卵子出现问题并终止妊娠——甚至在开始之前——的专家。

这天晚上,范·布勒科姆前来查看八枚卵子的状况,这些卵子是当天早上从一位持续不孕的女性体内取出的,不久后与她丈夫的精子混合。这位女性曾在另一家诊所进行过几次体外受精周期,但都没有怀孕,范·布勒科姆对这一轮也不抱太大希望。“她可能有点问题,”他用低沉而急促的声音在实验室里快速移动时说道。

范·布勒科姆——穿着蓝色牛仔裤和蓝色纽扣衬衫,一缕长长的灰发像一把磨损但受人喜爱的刷子一样伸出来——在这次夜间评估中煞费苦心地保持卵子的温暖。他打开了特殊的加热器,等待了大约15分钟,直到保护罩下过滤后的空气(他将在那里用显微镜检查新生的胚胎)达到95华氏度。然后他从孵化器中取出几个小的塑料培养皿,开始仔细检查卵子。

在过去二十年的大部分时间里,人类胚胎学家一直盯着卵子和早期胚胎,试图决定哪些是“好的”哪些不是,哪些胚胎在植入后最有可能产生一个有活力的婴儿,哪些注定会失败。这些判断传统上更多的是艺术而非科学,这符合成功率不到34%的手术。范·布勒科姆在过去25年里一直试图将科学逻辑注入这些不超过30秒的快速视觉判断中。

在显微镜下,这些卵子在细胞碎片场中看起来像黑点。“她有几个受精了,”他一边说,一边用尖头移液管清除碎片。然后他转向第二个更强大的徕卡显微镜,该显微镜连接到一个视频监视器。一个接一个,八个人类卵细胞,像科罗拉多之夜的月亮一样巨大,出现在屏幕上。

“这是受精后10小时的情况,”范·布勒科姆说,“你看,你可以看到原核。”屏幕上是巨大的、圆胖的雌性卵细胞宇宙,它的内部果冻或细胞质光滑均匀,就在赤道下方,两个幽灵般的蛋黄状圆圈围绕着雄性和雌性DNA,仅仅是遗传物质的海市蜃楼,彼此靠近,几乎依偎在一起。每个配子——卵子和精子——都准备好其一半的遗传物质包,称为原核,而人类发育的第一个组织任务就是将这两个包结合起来。屏幕上雄性和雌性原核的擦身而过代表了长达一天的舞蹈的最后阶段——精子DNA向雌性原核部位的长纬度迁移,以便雄性和雌性染色体能够“彼此接近并融为一体”,正如19世纪的胚胎学家诗意地描述的那样。这会产生一套完整的人类染色体,并导致细胞的第一次分裂。

尽管前几个胚胎看起来光滑均匀,范·布勒科姆却不乐观。“她没有很好的东西,”他说。当被问及他如何判断时,他回答说:“仅仅通过观察未受精卵的细胞质质量。这情况相当糟糕。这些不是正常的卵子。”

“看看这个,”他继续说道,“这个细胞质里有很多紊乱。”确实,随着更多的卵子占据了屏幕——有些受精了,大多数没有——这些细胞经常在内部有大的液泡或充满液体的气泡。根据经验,范·布勒科姆知道,尽管这样的卵子可能会受精,但它们很少能成功怀孕。甚至有证据表明,来自同时拥有这些异常卵子的女性的正常卵子可能也无法生育后代。

“你看着这些卵子,你就知道它们在讲述一个故事,”范·布勒科姆后来表示。“但你只知道故事的片段。如果它是一个抽象的概念,谁会在乎呢?但在世界各地,成千上万的人正通过显微镜观察成千上万的卵子,并问:‘我应该保留这个吗?’所以,每天都在为单细胞胚胎做出生死攸关的决定。我的论点是,让我们基于生物学做出这些决定。”

二十多年来,范·布勒科姆一直致力于理解卵细胞正在讲述的故事,尽管这个故事远未完整,但早期发育的一些引人入胜的新线索已经浮现。作为一名研究哺乳动物发育基础生物学的学者,同时也是一名体外受精顾问,能够接触到用于研究的人类卵细胞和人类胚胎,他是少数几位能够推动关于生命如何——以及是否——开始的思维革命的科学家之一。这涉及到卵细胞的构建方式以及构建过程中定位的信息如何影响胚胎的命运。

对这种现象(称为极性)的科学研究,可以揭示人类胚胎的命运如何可能被早于受孕数天、数周甚至数月的极早期生物事件所塑造和预测。范·布勒科姆和其他人令人惊讶的新研究发现提出了一个悖论:生命的存活能力可能早在受精之前就已经确定了。

极性的概念相当简单。如果你把雌性卵细胞(以及后来的受精卵)想象成一个拥有自身内在生物地理的球形行星,那么这个细胞的某些特征——例如蛋白质分子或RNA信使的位置,或pH值等生化特性,甚至称为微管的内部连接结构——将在某些区域更为突出,例如一个半球与另一个半球相比,或者靠近表面而不是靠近核心。这种极性在青蛙和果蝇等简单动物的胚胎发育中早已为人所知。同样长的时间里,它被认为与哺乳动物的发育无关。

但在过去几年里,著名的英国胚胎学家已经表明,极性对小鼠胚胎的早期发育产生了巨大影响。而美国的一些生物学家正在将极性在人类发育中的作用推向更极端的结论。他们认为,胚胎的命运取决于卵子自身的组织方式,卵子中的极性可以在受孕**前**预示成功或失败的妊娠。这对我们理解生命的起源、理解为什么这么多胚胎在受精后的最初几天内自发流产,以及理解为什么某些体外受精(IVF)程序可能微妙地影响早期发育,并带来潜在的长期健康后果,都具有深远的影响。

最重要的是,这意味着研究人类发育的科学家们越来越关注“深层时间”,即在受精前很久就塑造人类胚胎的事件。范·布勒科姆说,研究的势头正在将胚胎学推回细胞生物学的领域,因为生物体的命运与一个细胞的质量密不可分:卵子。“在哺乳动物中,”他说,“这些事情太重要了,不能听天由命。”所以它们被构建到卵子中。

早在17世纪,当英国医生威廉·哈维(William Harvey)提出他著名的论断“ex ovo omnia”(“万物源于卵子”)时,自然哲学家们认为人类的发育完全来自卵子。相比之下,精子无论是大小还是作用都微不足道。最新的研究赋予了哈维的古老格言以分子层面的尊重。与20世纪遗传学的观点相反,胚胎的成功可能与胚胎基因的关系较小,而与母亲传递的母体蛋白的关系较大;与胚胎的DNA关系较小,而与卵子带给受孕的母体嫁妆的关系较大。

受精和早期发育的基本时间进程已经为人所知数十年。当精子细胞遇到卵细胞(卵母细胞)时,它会钻过卵子周围的厚外皮(透明带),进入卵子的内部细胞质(卵浆),并在大约三到四个小时内将其雄性DNA——正常染色体数量的一半——运送到雌性一半。在这个微观奥德赛中,精子经历着剧烈的转变,利用细胞质中某些尚未知的物质构建一个“信标”来寻找雌性原核,其DNA头部膨胀至原始大小的五倍,然后在旅程结束时浓缩成染色体。范·布勒科姆说:“细胞质决定了精子的行为。”

一旦两组DNA融合成一套完整的46条染色体,单细胞胚胎就开始分裂,在大约受精后22到28小时成为两细胞胚胎,再过一天变成四细胞,大约第三天变成八细胞。只有那时,胚胎自身的基因才会完全启动并开始发挥作用。因为这些细胞松散地聚集成一团,形似浆果,所以胚胎的这个阶段被称为桑椹胚(源自拉丁语“小桑椹”)。然而,在大约第四天,15到25个细胞的桑椹胚会显著收紧并密封其与相邻细胞的连接(这个过程称为压实),并开始向其内部腔室泵送液体。现在被称为囊胚的胚胎经历了细胞命运的显著分化,形成了独特的外部细胞层和内部同样独特的由大约20到30个细胞组成的隆起。外部细胞(滋养层)成为胎盘;内部隆起细胞包括胚胎干细胞,注定要形成整个胎儿。通常在受精后第六天,囊胚会从卵细胞仍然坚韧的外皮中孵化出来并附着到子宫。

早期胚胎分裂、压实、从透明带中孵化出来,巧妙地分泌分子穿透子宫壁内层细胞以植入子宫,然后招募血管滋养胎盘和发育中的胎儿,其错综复杂性标志着自然界中最令人惊叹的蜕变之一。

但问题在于:这在人类中效率极低。

大多数情况下,这个过程都会失败。尽管鉴于该领域研究的生物学和伦理敏感性,人类受精失败率的统计数据并非完全可靠,但数字始终表明,在正常受孕过程中受精的所有人类卵子中,至少有三分之二在第一周结束时未能植入,或后来自然流产。一些专家认为,这个数字甚至更为惊人。犹他大学儿科、人类遗传学和妇产科教授约翰·奥皮茨(John Opitz)去年9月告诉总统生物伦理委员会,植入前胚胎损失“非常巨大。估计在最初的非常早期阶段,例如卵裂阶段,损失率高达60%到80%。”此外,根据1988年由美国国家环境健康科学研究所的艾伦·威尔科克斯(Allen Wilcox)领导的《新英格兰医学杂志》研究,估计有31%的植入胚胎后来流产。

在某些方面,科学上不那么复杂的文化可能已经以他们处理生命何时开始这个棘手问题的方式来接受这个难题。哈佛大学生物学家约翰·比格斯(John Biggers)说,中世纪“受孕”(conception)一词的词源可追溯到拉丁语词根“capio”,意为掌握、抓住或吸收到体内。1615年,一位名叫库克(Cooke)的无名作家指出,“受孕无非是子宫接收和拥抱种子”,这表明几个世纪前的受孕观念,或许是明智地,指的是胚胎度过了危险的第一周并被子宫“拥抱”的时候。

然而,高失败率引发了具有挑战性的伦理问题。如果生命始于受孕(许多人相信如此),为什么会有如此多的生命立即消逝?如果,正如一些伦理学家所主张的,新生的生命必须受到保护,我们如何评估一个可能在80%的时间里未能通过自然考验的新生实体应享有的道德权利程度?如果一个生物体的命运确实刻在其卵子最早的生物学迹象中,那么生命是否始于配子?

从纯粹的科学角度,更不用说实用角度,主要问题更为直接:为什么这么多胚胎无法着床于子宫?这个问题困扰了发育生物学家数十年,最近也困扰了从事辅助生殖医学的临床医生。在学术环境中研究人类早期发育极其困难,部分原因在于美国对胚胎研究的政治限制,因此我们的部分知识仅限于从动物研究中推断。

尽管如此,越来越清楚的是,胚胎的命运可能在卵泡中就已经决定了,卵细胞在那里形成。“人类胚胎的大部分发育生物学和能力甚至在受精之前就已经确定了,”范·布勒科姆说。“这一切都发生在单细胞阶段,也就是胚胎命运被决定的时刻。”

这种思想颠覆了生物学领域长期以来的假设。哺乳动物发育曾被认为与果蝇、青蛙、蠕虫和其他实验室生物的胚胎发育本质上不同,在这些生物中,卵子中明确定义的极性——例如,卵子某一部分的蛋白质浓度高于另一部分——决定了身体基本结构,如头部和尾部,或背部和腹部。哺乳动物似乎不受这些身体构建规则的限制。在小鼠中,20世纪70年代和80年代的研究表明,如果你在两细胞阶段分裂一个胚胎,每个产生的细胞都有能力发育成一个完整的有机体。如果卵子不可磨灭地刻有明确决定发育的不对称信息,那么这两个胚胎细胞如何能够分离并仍然产生完整、正常的个体呢?“动物实验得出的结论是哺乳动物卵子没有极性,但我认为那是一个**巨大**的谬误,”波士顿塔夫茨大学发育生物学家大卫·阿尔贝蒂尼(David Albertini)说。他补充说,一个可能的答案是,哺乳动物胚胎同样受极性影响,但也保留了一定的发育灵活性。

如今,随着范·布勒科姆、阿尔贝蒂尼以及牛津和剑桥大学的一流英国胚胎学家开始研究早期胚胎,他们已经开始编目许多非常早期的极性,这些极性影响卵子的能力以及后期胚胎发育的形态。极性的影响远远超出了学术界的范畴。例如,范·布勒科姆和阿尔贝蒂尼就最近一项研究存在“君子之争”,这项研究可能很快就会进入公共讨论,因为它提出了某些流行的体外受精(IVF)技术可能对通过试管受精出生的儿童产生微妙但长期的健康影响的可能性。事实上,在范·布勒科姆检查丹佛诊所受精卵的那个晚上,他曾举起一支锋利的显微注射器,明确表达了这一分歧,并越过肩膀对我说:“这就是我用来去除戴维·阿尔贝蒂尼说我不应该去除的细胞的东西。”

话音刚落,他便开始剥离紧附在卵子上的颗粒细胞,以便在显微镜下更好地观察新生的胚胎,查看它们是否正常发育。大约三天后,这些去除了颗粒细胞的胚胎将被植入女性子宫。

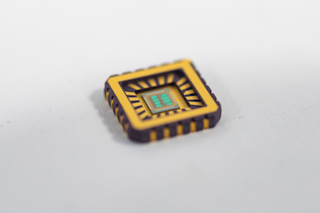

精子细胞

极性始于生殖细胞。雌性卵细胞本身是一个巨大的生化宇宙,拥有复杂而精密的细胞质。相比之下,精子细胞不过是DNA绑在一个舷外马达上。尽管如此,在15%经历不孕不育问题的夫妇中,大约一半的问题可以追溯到男性,主要在于精子的遗传特性。

未成熟的精子细胞在胚胎发育的第四周形成,但直到青春期才完成。此时,男性开始产生单倍体精子细胞——即染色体数量为正常46条一半的生殖细胞。因此,当精子细胞在受精时传递其遗传物质时,单细胞卵子再次拥有完整的46条染色体。精子功能障碍可能源于这些细胞的构建方式。精子有顶体(头部和鞘)、细胞核和尾部。有时,头部的棒状轮廓会扰乱尾部的正确构建。这些尾部异常可能包括环形、折叠和融合,所有这些都可能导致运动能力下降(游泳能力)。

虽然胞浆内单精子注射(ICSI)等辅助生殖技术——涉及将精子直接注射到卵细胞中——可以克服精子的头部或尾部异常,但最近的动物研究表明,生育医生必须谨慎使用这些技术。纽约市立大学医学院的亚伯拉罕·基尔岑鲍姆(Abraham Kierszenbaum)在小鼠身上进行的实验表明,即使是来自突变小鼠的正常精子“也可能产生不育后代”。因此,他说,供体精子的选择不能仅仅基于外观。

科罗拉多大学的生物学家乔纳森·范·布勒科姆于1996年发表了一篇论文,指出一些男性不育病例源于精子细胞中一个名为中心体的微小结构缺陷。当精子穿透卵子时,它会解开中心体,这个细胞器就像一个建筑工头,监督细胞内微管的形成。精子DNA利用这些微观高速公路找到雌性DNA并融合成一个受精卵。范·布勒科姆推测,如果精子存在中心体缺陷,它虽然可以进入卵子,但注定会在卵子细胞质的“沙漠”中游荡,无法找到通往雌性DNA的路径。

—S. S. H.

虽然关于极性的争论如今更加复杂,但它并非完全新鲜。在20世纪30年代末和40年代,亚瑟·赫蒂格(Arthur Hertig)、约翰·洛克(John Rock)和几位同事在人类胚胎学领域进行了一项至今仍无与伦比的实验,无论在优雅、启示还是胆识方面。赫蒂格当时在马萨诸塞州布鲁克莱恩的妇女免费医院担任研究员,他成功说服八名预定进行子宫切除术的女性,在手术前详细记录她们的生活细节,包括月经时间和性生活。凭借如此精确的信息,赫蒂格的研究团队在这些女性的输卵管或子宫中发现了发育中的胚胎,并借用汽车前灯来照明,拍摄了早期植入前人类胚胎的照片。他们不仅能够估计受精发生的时间并绘制人类早期发育的时间进程,还做出了一个惊人的发现:一半的胚胎明显异常。这是第一个具体暗示,表明大多数人类胚胎在发育的第一周就会失败。除其他外,赫蒂格和洛克于1954年发表的论文包含了一些人类两细胞阶段胚胎的第一批显微照片。赫蒂格预感,其中一个细胞注定会成为胎盘,另一个则会发育成生物体。

在他杰出的职业生涯中(他曾担任哈佛医学院病理学系主任二十年),赫蒂格一直怀疑胚胎细胞在非常早期就已明确承诺成为胎儿或胎盘。退休后,他继续探索这个想法,当时哈佛大学在马萨诸塞州中部的索思伯勒镇为他设立了一个动物实验室,让他继续在猴子身上进行胚胎学研究。20世纪60年代中期,实验室雇佣了一名来自附近哈德逊的青少年做暑期工,负责清理动物笼子,赫蒂格向这个孩子灌输了他的理论。“我当时不知道这个人是谁,”这位青少年后来回忆说。“但他把我带到身边,到夏天结束时,这个人就在教我关于卵巢和卵子的知识。”

那张两细胞人类胚胎的第一张显微照片如今被裱起来,挂在戴维·阿尔贝蒂尼在塔夫茨大学狭小拥挤的办公室书桌上方。在那里,在他清理索思伯勒猴笼30年后,他继续进行研究,试图弄清这两个细胞的命运是如何决定的。这项探索不断回到母亲的卵子上。“你不可能在没有健康卵子的情况下生出健康的宝宝,”阿尔贝蒂尼说。“是什么赋予了健康的卵子,从而赋予了健康的胚胎呢?”

在某些方面,人类卵子需要一生才能成熟。每个女性在出生时拥有多达200万个卵母细胞,但到青春期,这个数字会减少到大约25万个。在女性的生育年龄期间,大约有400个这些未完成的卵母细胞会成熟并排卵,尽管成熟卵子的质量会随着年龄的增长而下降。大量的卵细胞储存在卵泡中,直到大脑以每月一次的荷尔蒙爆发形式发出信号,触发最终的成熟周期。从这个信号开始,卵子大约需要110天才能生长、成熟,并最终从卵泡中释放出来。

在20世纪80年代末,阿尔贝蒂尼的研究团队开始关注一组卫星细胞,这些细胞在卵母细胞开始在卵泡中生长和成熟时围绕着它。随着卵子的发育,每个卵子都被一群小得多的“追随者”包围着。这些被称为颗粒细胞,在显微镜下,它们看起来像粘在沙滩球上的葡萄。阿尔贝蒂尼和他的同事们注意到,卵母细胞与其周围细胞之间的相互作用不是对称的;在卵子的某些区域,有更多的细胞——事实证明,卵子和颗粒细胞之间也有更多的分子来回传输。

“我们提出,这些外部细胞正在对卵子施加不对称性,”阿尔贝蒂尼说。这种模式最初在啮齿动物中被发现,现在已被证明在奶牛、恒河猴,以及三年前的人类身上也存在。“几乎所有动物都在卵巢中构建卵子,并将分子定位在顶部和底部。这是一种高度保守的进化机制,以确保当细胞被细分时,顶部的细胞将成为头部,例如,而背部的细胞可能成为性腺。所以你基本上必须在卵子中设定好这一点。然后你只是在切割馅饼。我们是第一个拥有证据支持哺乳动物中这种现象的人,尽管尚未在人类中。并且有来自范·布勒科姆和其他人的证据表明,人类卵子中的分子也是分区的。”

与范·布勒科姆不同,范·布勒科姆通过他的体外受精(IVF)相关工作定期接触人类卵子和胚胎,而阿尔贝蒂尼主要使用小鼠和灵长类细胞。但他的实验室的动物研究表明,未成熟卵子的不对称性对胚胎的发育至关重要。

通过一系列精心设计的小鼠实验,阿尔贝蒂尼和他在塔夫茨大学的同事们已经证明,卵泡中围绕卵细胞的小细胞群并非仅仅是微观的追随者。它们形成连接,称为间隙连接,就像管道一样,将细长的管道伸入卵子内部。管道的类比很恰当,因为分子通过这些通道进出卵子。这些分子对正常发育至关重要:当这些分子的某些基因被实验性删除时,雌性小鼠产生的卵子必然有缺陷,而且这些错误会致命地破坏卵子成熟的正常过程。

此外,阿尔贝蒂尼的团队正在探索这些盘旋进入卵子外皮的“管道”是否在建立卵细胞生命中最重要地理标志之一中发挥作用——阿尔贝蒂尼在给医学生讲课时喜欢说,这个事件标志着“你生命中最重要的一天之一”。

“当你构建一个大的圆形细胞时,”阿尔贝蒂尼说,“你把它的细胞核放在哪里?在大多数动物中,你把它固定在一侧,这就会建立起各种极性。”他认为,这发生在卵细胞成熟的早期,并由卵子周围细胞的位置决定。

当卵细胞成熟时,它必须将它的DNA含量减半。这个分配过程,称为减数分裂,在卵细胞中发生两次——一次在女性胎儿发育期间,第二次在卵子从卵巢中排出时。在减数分裂的初始阶段,当女性的卵细胞将其染色体数量从正常的46条减少到生殖细胞中发现的23条时,它会将一个可消耗的减半DNA包停放在细胞表面附近的一个位置。这被称为第一极体,它定义了发育中的卵子最早可辨别的标志之一。这个所谓的动物极是单细胞胚胎原始细胞核注定要形成的地方。就在排卵前,当卵子开始其第二轮减数分裂时,它会形成一个由蛋白质组成的蜘蛛网状结构,称为纺锤体,它允许染色体正确分离,对成功怀孕至关重要。纺锤体缺陷被认为是导致许多早期胚胎毁灭的染色体异常的主要原因。

阿尔贝蒂尼的团队现在不仅认为这些外部细胞告诉卵子极体——以及因此,细胞核和纺锤体——的位置,而且还认为它们的管道线会软化卵细胞在相反的或植物极的外皮,以增加精子穿透细胞核对面的半球的可能性。“我们能够在人类卵母细胞中研究染色体相对于极体的位置,”阿尔贝蒂尼说。“如果卵子天生就有动物极和植物极,那么极性一定来自卵巢,因为卵子在那里形成。体细胞[卵子外部的细胞]可能会强加这个轴。卵子的一侧有更多的细胞,更多的连接,而不是另一侧。基本上,我们发现的是,细胞核所在的一侧与外部细胞的接触很少,你离细胞核越远,你看到的连接就越多。”他相信这决定了卵子细胞质的内部组织。

事实上,阿尔贝蒂尼有初步证据表明,卵细胞与其周围的颗粒细胞之间的通讯以精确的月周期性地升高和下降。由于卵泡刺激素的每月高峰似乎会抑制信息交换,他现在正在探索一种可能性,即每个排卵周期不仅释放一个成熟的卵母细胞,而且还利用每月女性荷尔蒙的爆发来调整仍在生长并将在一个、两个或三个月后排卵的卵子的极性罗盘。“我们只能推断到人类,但在小鼠中,我们的数据显示整个过程(卵子成熟)需要18到20天,我们可以在过程的第二天或第三天检测到这种不对称性。在人类中,作为推断,我预测它将在排卵前100天过程中的第10天到第20天之间出现——也就是该卵子被使用前的三个完整生殖周期。”如果这一初步线索成立,那么对母体健康的影响将变得重大。在女性尝试怀孕之前,她可能已经暴露在环境影响之下——饮食、处方药、酒精和各种毒素——这些都可能影响她卵子的构建。“你还记得你三个月前在做什么吗?”阿尔贝蒂尼问道。

阿尔贝蒂尼的研究在提前了起始时间的同时,也加入了新兴的研究体系,该体系确立了极性对胚胎发育的影响。2001年,马格达莱纳·泽尔尼卡-戈茨(Magdalena Zernicka-Goetz)和她在剑桥大学维康/癌症研究英国研究所的同事们做了一个巧妙的实验,他们将彩色染料溶解在橄榄油中,然后将一个两细胞小鼠胚胎的每个细胞染成不同的颜色——一个蓝色,另一个粉红色。随着胚胎的发育,内细胞团和发育中的有机体的细胞主要是粉红色,而发育中的胎盘细胞是蓝色的,这表明发育命运可能从它们第一次分裂的那一刻起就已经刻入这些细胞中。从某种意义上说,这可能是对半个世纪前亚瑟·赫蒂格对两细胞胚胎早期哺乳动物命运直觉的分子层面上的回答。

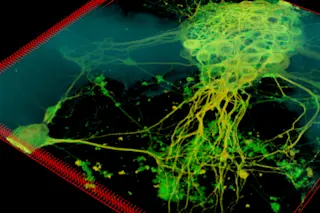

自赫蒂格的黑白照片问世以来,胚胎学已取得了长足的进步。范·布勒科姆除其他许多成就外,还将人类受孕的生物学提升到了艺术的高度。他在博尔德的实验室里摆满了壮观的伪彩色图像,这些图像的戏剧性丝毫不亚于洛矶山脉前沿山脉的峰峦,而这些山峰几乎就在他办公室的门口。这些图像描绘了可以称为“正在进行中的胚胎学”:精子细胞的显微照片,拖着手风琴般的白色锯齿纹,划过一片巨大的蓝色卵浆海洋;一个多色囊胚正在从卵子的透明带中孵化出来;以及边缘闪烁着决定命运的蛋白质的卵细胞,看起来有点像细胞内部的日食。

这些不仅仅是漂亮的图片。自20世纪70年代,当他在英国与发育生物学家马丁·约翰逊(Martin Johnson)共事时,范·布勒科姆一直在寻找方法来分析和可视化人类卵子的秘密隔间和区域,这些区域可能为卵子是拥有好运还是厄运提供线索。“这么多人类胚胎发育不成功,”他在一次长达六小时的谈话中某一天说道。“为什么这么多出问题?它是如何出问题的?你如何利用这些信息?所有这些最终都将归结为极性。发育异常的人类卵子可能是一个极性问题。”范·布勒科姆发现,细胞质和细胞核组织中的不对称性和极性甚至在受精前就开始出现。“它是一个巨大的细胞!”范·布勒科姆说。“它是一个100微米的细胞。我们知道细胞的不同部分正在发生不同的事情。细胞内部有令人难以置信的穿梭。这怎么发生的?”

和阿尔贝蒂尼一样,范·布勒科姆感觉到胚胎中最重要的信息并非局限于细胞核,而是嵌入在细胞质中。“如果我在这个领域做过什么,”他说,“那就是淡化胚胎,强调卵细胞。我们的研究表明,一切都始于卵母细胞,它可能存在微妙的细胞质缺陷,而这些缺陷实际上非常深远。但是,”他急忙补充道,“你必须小心。这就像在火星上寻找运河。除非你能展示出一致的(极性)模式,然后细胞分裂时产生不同的效果,否则它就没有意义。”

范·布勒科姆自20世纪70年代以来就看到了极性的线索,但一个主要的转折点发生在1996年,当时他的实验室偶然发现,围绕着发育中的卵子的细胞——正是那些引起阿尔贝蒂尼兴趣的颗粒细胞——拥有一个与瘦素受体非常相似的受体。瘦素在1994年被发现时登上了头版新闻,因为这种分子似乎可以调节脂肪代谢和肥胖。它在卵细胞中做什么呢?

科罗拉多州的实验室发现,颗粒细胞——在卵泡中围绕成熟卵子的细胞——正在分泌瘦素并将其输送到卵子中。更重要的是,研究人员表明,瘦素在卵子中呈极性分布,以至于受精后,这种蛋白质主要分配给形成胎盘的细胞,而在注定形成胎儿的细胞中几乎检测不到。

起初,许多胚胎学家抵制瘦素在卵子某些部位分离的观念,认为这种不对称性对胚胎的命运没有任何意义。“很长一段时间,没有人相信这一点,”范·布勒科姆说。但是,瘦素基因被删除的小鼠无法产生胚胎——受精卵几乎立即死亡。各种追踪哺乳动物卵子内部瘦素的实验清楚地表明,瘦素在一个半球的分布比另一个半球更显著。现在人们认为这种蛋白质起到延迟沉默剂的作用;它停留在卵子中,阻止某些基因在胚胎的某些部分启动,直到受精后几天。同样,蛋白质在卵细胞特定部分的出现可能会影响胚胎发育或数天、数周后器官的形成。

最近,范·布勒科姆对另一种极性形式产生了兴趣:细胞的小型发电厂——线粒体在成熟卵细胞中的迁移方式。“这有点像一个熔岩灯,”他说,“细胞质的这些团块在细胞内上下移动。”通常,线粒体沿着卵细胞的外边缘排列。但在生殖周期的某些时刻,它们会成群地向细胞核迁移。无论它们聚集在哪里,线粒体都会改变局部的化学微环境:它们会导致pH值降低,范·布勒科姆认为,这种微小的变化会影响某些酶的局部活性。“它不是一袋细胞质,”他说,“它高度结构化,而且这种结构正在改变。”

最后,范·布勒科姆对人类卵母细胞的内部结构组织进行了广泛研究。首先,卵母细胞构建了被称为微管的连接支架,这些微管允许分子在细胞内部移动。然后,在受精末期,卵子提供了一种“高速公路”,允许精子最终接近雌性原核。“在细胞质中存在某种物质,使得精子知道自己要去哪里,”他说。这些极性研究中出现的一个引人注目的信息——也是一个核心悖论——是,即使是质量不佳的卵子也能受精形成胚胎,但只有质量良好的卵子似乎才能成功怀孕。然而,胚胎研究的政治是我们对好卵子和坏卵子之间的区别知之甚少的原因之一。联邦资助的人类胚胎研究,尽管在1975年得到了国会授权的国家生物伦理委员会的批准,但一直面临生命权团体的持续反对。1996年,国会彻底禁止NIH资助任何涉及胚胎销毁的研究。范·布勒科姆将生命何时开始的问题称为发育生物学的“第三条轨道”。“你可以在胚胎中找到任何你想要支持的关于生命何时开始的立场,”他说。“很多人相信生命始于受孕。但生命也在受孕时或不久之后——几小时后、一天后、四五天后——结束。我们不知道为什么会发生这种情况,以及出了什么问题。我们想知道这些问题的答案,”范·布勒科姆说,“但我们不能进行这些实验。”

如果极性及其塑造力量在人类卵子的命运中起决定性作用,那么不难看出其对生育孩子的影响,无论是通过辅助生殖技术还是传统方式。这成为一个特别棘手的问题,因为范·布勒科姆和阿尔贝蒂尼所做的基础研究历来被——实际上是被“抢”去——用于体外受精(IVF)诊所,而且通常在所有生物学影响尚不明确之前。

事实上,这正是阿尔贝蒂尼和范·布勒科姆之间礼貌的分歧成为公众和医学界强烈关注焦点的地方。例如,如果你相信颗粒细胞和卵巢生态学的其他早期特征建立了最终决定人类卵子质量的极性,正如阿尔贝蒂尼所认为的那样,那么广泛用于体外受精(IVF)的某些技术可能会微妙地干扰卵子用来建立胚胎方案并最大限度提高其正常发育机会的机制。“我们在20世纪80年代认识到,许多辅助生殖中使用的培养技术正在降低卵子的质量,”阿尔贝蒂尼说。“我自己的怀疑一直在增长,我们可能因此正在通过对这些卵子在胚胎发生之前所做的事情来损害它们。”其他研究人员——特别是英国的艾伦·汉迪赛德(Alan Handyside)——也开始表达类似的担忧。

阿尔贝蒂尼提到了一个流行的体外受精技术,称为卵胞浆内单精子注射(ICSI),即用针头直接将精子注射到卵细胞中部。如果他在小鼠身上的极性研究对人类也适用,并且该研究表明精子出于重要原因倾向于从细胞核对面的极进入卵子,那么ICSI注射可能会微妙地扰乱卵子的极性模式。此外,ICSI需要去除卵子周围的细胞;阿尔贝蒂尼认为这可能会剥夺卵子和早期胚胎的重要信号,或改变受精的时间进程。一些罕见的所谓印记障碍,包括贝克维特-威德曼综合征(一种巨人症),已在ICSI产生的儿童中发现,尽管这些联系的程度和意义尚不清楚。“十年前,我们根本不会考虑极性问题,”阿尔贝蒂尼说。“它甚至不在我们的关注范围内。但现在我们正在审视我们如何制造这些婴儿。”阿尔贝蒂尼连忙补充说,“我当然是人类辅助生殖医学的倡导者,但我担心我们在确定这些技术安全有效之前就匆忙推行它们。”

范·布勒科姆尊重阿尔贝蒂尼的研究,但对他临床上的思考表示保留。“如果对卵子操作真的有问题,你会看到,而且事实上你会在10到15年前就看到了,”范·布勒科姆说。“在文献中,IVF相关的印记障碍病例只有26例,而IVF生育数量达到120万例。”他补充说,在某些情况下,ICSI现在可以达到60%到70%的受精率,尽管该技术需要去除周围的细胞。“如果这些细胞如此重要,”他说,“你不应该获得如此高的怀孕率。”

阿尔贝蒂尼回应说,可能存在一些微妙的健康影响,例如糖尿病和癌症等成人疾病的早期发病,这些疾病可能要到体外受精(IVF)后15或20年才会出现,他指出,关于通过辅助生殖医学出生的儿童健康状况的随访数据非常少。连范·布勒科姆也承认了这一点。“没有系统的、有组织的随访机制,”他说,“原因在于人们不希望有。”

这看似一场晦涩的辩论,但每天都伴随着生死攸关的影响,当体外受精医生通过显微镜观察卵细胞,试图预测它们可能成为的胚胎的命运时。体外受精充其量仍然是一门充满希望的艺术,它源于最美好的意图和不完整的知识。一个月光明媚的深夜,范·布勒科姆筛选完那八枚人类卵子大约两周后,他打电话高兴地报告说,他最初的直觉是错的。

“我有个好消息,”他宣布,“她怀孕了。”这是一种特别恰当的承认方式,表明在生物学提供更好的水晶球之前,怀孕仍然是找出卵子是否良好的最佳——也许是唯一——方式。