我有一位朋友,她拥有中美洲、南欧和西非血统,并且乳糖不耐受。饮用乳制品会让她胃部不适,因此她会避免食用。大约十年前,由于乳制品摄入量低,她担心自己可能没有摄入足够的钙,于是向医生询问是否需要进行骨密度测试。医生回答说她不需要,因为“黑人不会得骨质疏松症”。

我的朋友并非个例。黑人不需要进行骨密度测试的观点是一个由来已久的普遍误解。2006年北卡罗来纳州的一项研究发现,在531名接受骨矿物质密度筛查的非洲裔美国和欧洲裔美国女性中,只有15%是非洲裔美国女性——尽管非洲裔美国女性在该临床人群中几乎占到一半。2000年,纽约奥尔巴尼的一场健康博览会因黑人女性被拒绝免费骨质疏松症筛查而引发骚乱。近些年,这种情况并没有太大改变。

与此同时,FRAX,一种广泛使用的骨质疏松性骨折风险评估工具,其计算基于骨密度、年龄、性别,以及“种族”。种族,即使从未被定义或划定,也被纳入了骨折风险算法中。

让我们来剖析一下这个问题。

首先,医生们可能根据外表,将我的朋友和其他人归入了社会定义的“黑人”种族类别,这是一种不稳定的分类方式。

种族是一种高度灵活的方式,社会根据外表将人们归类,并假定这种外表暗示着更深层次的生物学或文化联系。作为一种文化范畴,种族的定义和描述各不相同。基于肤色的“肤色”界限可以改变,这说得通,但这些类别对于做出任何科学声明来说都存在问题。

其次,这些医疗专业人员假定这种种族分类背后存在坚实的遗传基础,但事实并非如此。

第三,他们假定这种所谓的种族定义的基因差异会保护这些女性免受骨质疏松症和骨折的困扰。

一些研究表明,非洲裔美国女性——即祖籍可追溯到非洲的女性——确实可能比其他女性获得更高的骨密度,这可能对骨质疏松症具有保护作用。但这并不意味着“身为黑人”——即拥有被社会定义为“黑人”的外貌——就能阻止某人患上骨质疏松症或骨折。事实上,同样的研究也报告称,非洲裔美国女性在髋部骨折后死亡的可能性更大。骨质疏松症风险与某些种族人口之间的关联可能源于营养和活动水平等生活差异,这两者都会影响骨密度。

但更重要的是:

地理祖籍与种族并非一回事。

例如,非洲祖籍并不能与“黑人”身份完全对应(反之亦然)。事实上,2016年的一项研究发现,生活在非洲不同地区的女性患骨质疏松症的风险存在巨大差异。她们的遗传风险与她们的社会定义种族无关。

当医疗专业人员或研究人员寻求“种族”的

基因

关联时,他们就陷入了一个陷阱:他们假设地理祖籍(确实与遗传学有关)可以与种族(无关)混淆。当然,生活在不同地方的不同人群在统计学上可能拥有不同的基因特征——比如镰状细胞性状(下文讨论)——但这种变异是关于当地人群

(特定地区的人),而非种族。就像水中的鱼,我们都被“烟雾”笼罩着,认为“种族”在生物学上是真实存在的。因此,很容易错误地得出结论,认为健康、财富以及所有其他方面的“种族”差异是基因差异的必然结果。

现实情况是,美国和世界各地大多数地方的社会定义种族群体在结果上确实存在差异。但这并非由于基因。相反,这是由于生活经验和制度性种族主义的系统性差异。

例如,美国的有色人种社区往往较少获得医疗保健、均衡饮食和健康环境。在与执法部门和法律系统的互动中,他们往往受到更严厉的对待。研究表明,他们经历着更大的社会压力,包括地方性种族主义,这对健康的各个方面都产生不利影响。例如,非洲裔美国女性生下的婴儿在其出生第一年内死亡的可能性是非西班牙裔欧洲裔美国女性生下婴儿的两倍多。

系统性种族主义导致不同人群的健康结果差异。例如,非洲裔美国婴儿的死亡率是欧洲裔美国婴儿的两倍。(图片来源:Kelly Lacy/Pexels)

凯莉·莱西/Pexels

作为一名生物人类学教授,我教授并指导大学本科生。虽然我的学生们意识到了不同社会划分种族群体在生活经历上的不平等,但他们中的大多数人也认为生物学上的“种族”是真实存在的。事实上,超过一半的美国人仍然相信他们的种族身份“由其DNA中包含的信息决定”。

在很长一段时间里,欧洲人认为太阳围绕地球转。他们受文化熏陶的眼睛认为这显而易见,毋庸置疑。正如天文学家现在知道那不是真的,几乎所有群体遗传学家都知道,将人类划分为种族既不能解释也无法描述人类遗传变异。

然而,“种族即基因”的观念却不肯消亡。几十年来,它暴露在事实的阳光下,但就像吸血鬼一样,它继续吸血——不仅存活下来,而且通过扭曲科学来支持种族主义意识形态而造成伤害。恕我用这个可怕的比喻,是时候用木桩刺穿“种族即基因”的心脏了。这样做将有助于更好的科学和更公平的社会。

1619年,第一批非洲人抵达弗吉尼亚,并融入社会。直到非洲和欧洲的契约劳工联合起来进行各种反抗,殖民地领导人才认识到“需要”将劳工分开。“种族”将爱尔兰和其他欧洲的契约仆役与被奴役的非洲人区分开来,并减少了欧洲裔对奴役的无法忍受条件的反对。种族与其他偏见(包括民族优越感,即认为特定文化优越的观念)不同之处在于,它声称差异是自然的、不变的、上帝赋予的。最终,种族也获得了科学的认可。

在接下来的几十年里,欧美自然科学家们就种族的细节展开了辩论,提出了诸如种族是如何被创造的(一次,如《圣经》所述,还是多次单独创造)、种族的数量以及其定义性的、本质特征等问题。但他们从未质疑种族是否是自然存在的。他们通过不加质疑的持续使用,将种族观念具体化,使种族概念成为现实。

在18世纪,现代分类学之父、自负的卡尔·林奈喜欢把自己想象成组织上帝创造万物的人。林奈根据探险家和征服者的报告,著名地将我们自己的物种划分为种族。

他创造的种族类别包括

美洲人

、非洲人

,甚至怪物

(用于野性和野蛮的个体以及有出生缺陷的人),其本质定义特征包括颜色、个性和治理模式的生物文化混合体。林奈将欧洲人

描述为白色、多血质并受法律管辖,将亚洲人

描述为黄色、忧郁并受舆论统治。这些描述恰恰强调了种族观念在多大程度上是由当时的社会观念形成的。

瑞典分类学家卡尔·林奈根据他对人群共同本质的理解,将人类划分为不同的种族类别,这一概念现在被研究人员认为是毫无科学依据的。(图片来源:维基共享资源/公共领域)

维基共享资源/公共领域

与早期基督教观念一致,这些“种族类型”被排列成一个等级制度:一个从低级形式到更接近上帝的高级形式的伟大存在之链。欧洲人占据最高层,其他种族居其下,仅高于猿猴。

因此,种族观念的第一个大问题是,一个种族群体的成员并不共享“本质”,林奈关于统一群体的某种潜在精神的观念,种族也没有等级排列。一个相关的根本缺陷是,种族被认为是静态和不变的。它不允许存在变化过程,或者我们现在所说的进化。

自查尔斯·达尔文时代以来,人们做了很多努力,试图将种族的类型学和静态概念塑造成一种进化概念。例如,美国体质人类学协会前主席卡尔顿·库恩在《种族的起源》(1962年)中提出,五个种族分别进化,并在不同时期成为现代人类。

库恩理论以及所有试图将种族变成进化单位的尝试的一个非微不足道的问题是,它们都没有证据。相反,所有考古学和遗传学数据都表明,个体、思想和基因在各大洲之间大量流动,现代人类在同一时间一起进化。

少数专家,例如美国企业研究所的查尔斯·默里,以及《纽约时报》前科学作家尼古拉斯·韦德,仍然辩称,尽管人类并非以固定、按颜色编码的种族存在,但将我们划分为种族仍然能很好地

描述

人类遗传变异。他们的立场是惊人的错误。我们近50年来都知道,种族不能描述人类遗传变异。1972年,哈佛大学进化生物学家理查德·莱文丁提出一个想法来测试人类遗传变异中有多少可以归因于“种族”分类。他著名地汇集了来自全球的遗传数据,并计算了在种族内部和种族之间,有多少变异在统计学上得到了分配。莱文丁发现,人类遗传变异中只有大约6%可以在统计学上归因于种族分类。莱文丁表明,种族的社会类别对我们之间的遗传多样性解释甚微。

此外,最近的研究显示,任意两个人之间的差异

非常

小,大约每1000个DNA中有一个单核苷酸多态性(SNP),即单个字母的变化。这意味着种族分类最多只能与1000个SNP中1个SNP的6%的变异相关。简单来说,种族未能解释太多。此外,在社会上被归为同一“种族”的群体

内部

,基因变异可能大于“种族”之间。要理解这为何是真的,首先想象六个人:非洲、亚洲和欧洲各两人。同样,所有这些个体都惊人地相似:平均而言,他们的DNA字母中只有约千分之一会有所不同。宁宇及其同事的一项研究更精确地将总差异定为每千分之0.88。研究人员进一步发现,非洲人彼此之间的共同点,比他们与亚洲人或欧洲人之间的共同点还要少。我们再重复一遍:平均而言,非洲的两个人之间的基因差异

更大

,而不是他们与欧洲或亚洲任何一个人的差异。智人

在非洲进化;迁徙出去的群体可能没有包含在非洲积累的所有遗传变异。这就是进化生物学家所说的奠基者效应的例子,即在新区域定居的迁徙人群比他们来自的人群具有更少的变异。欧洲和亚洲,以及美洲和澳大利亚的基因变异,本质上是非洲基因变异的一个子集。如果基因变异是一套俄罗斯套娃,那么所有其他大陆的套娃几乎都装进了非洲套娃里。

所有这些数据表明,科学家们——从林奈到库恩再到当代的骨质疏松症研究人员——认为的“种族”变异,实际上更好地由人群的

地理位置

来解释。基因变异与地理距离高度相关。最终,人群之间地理距离越远,其次,他们分离的时间越长,这两个因素加起来可以解释群体之间的基因差异。与“种族”相比,这些因素不仅能更好地描述人类变异,还能援引进化过程来解释变异。那些骨质疏松症医生可能会争辩说,即使社会定义的种族对人类变异的描述不佳,它仍然可以作为医学和其他领域中有用的分类工具。当实际操作遇到困难时,种族是否是一种有用的人类变异近似方式?

我在医学院讲课时,最常被问到的问题是关于镰状细胞性状的。斯波坎-科达伦部落成员、作家谢尔曼·阿列克西在1998年的一次采访中这样提出了这个问题:“如果种族不是真实存在的,那请给我解释一下镰状细胞贫血症。”

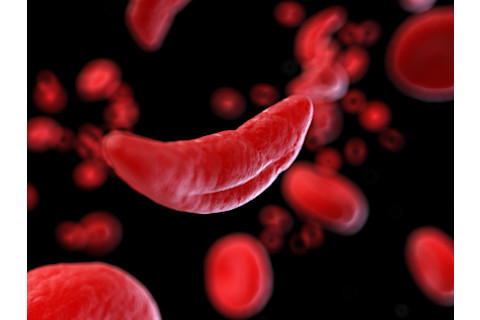

好的!镰状细胞是一种遗传性状:它是单个核苷酸多态性(SNP)的结果,该SNP改变了血红蛋白的氨基酸序列,血红蛋白是红细胞中携带氧气的蛋白质。当某人携带两个镰状细胞变异拷贝时,他们就会患上这种疾病。在美国,镰状细胞病在非洲裔美国人中最为普遍,给人一种它是“黑人”疾病的印象。

(图片来源:SciePro/Shutterstock)

SciePro/Shutterstock

然而,自1950年代以来,科学家们就已经了解了镰状细胞突变的更为复杂的地理分布。它在美洲、欧洲和亚洲的大部分地区,以及北非和南非的大片地区几乎不存在。另一方面,它在中西非以及地中海部分地区、阿拉伯半岛和印度很常见。在全球范围内,它与大陆或社会定义的种族无关。

在人类学领域引用最广泛的论文之一中,美国生物人类学家弗兰克·利文斯顿帮助解释了镰状细胞的演变。他指出,那些有悠久农业历史和疟疾流行的地方,镰状细胞性状(单一等位基因拷贝)的患病率很高。他将这些信息与实验和临床研究结合起来,这些研究表明镰状细胞性状如何帮助人们抵抗疟疾,并为镰状细胞性状在这些地区受到选择提供了有说服力的证据。进化和地理,而不是种族,解释了镰状细胞贫血症。

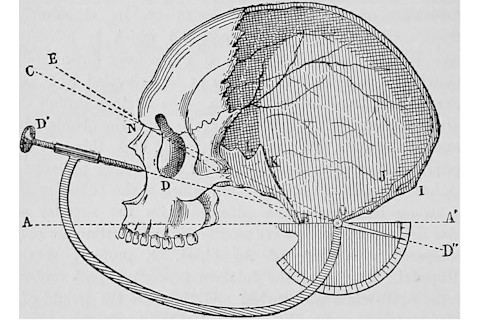

那么法医科学家呢:他们善于识别种族吗?在美国,法医人类学家通常受雇于执法机构,协助识别骨骼,包括推断性别、年龄、身高和“种族”。估算种族的方法论黄金标准是基于一系列颅骨测量值(例如最宽宽度和面部高度)的算法。法医人类学家假设这些算法有效。

法医科学家擅长鉴定种族的说法源于1962年对“黑人”、“白人”和“美洲原住民”头骨进行的一项研究,该研究声称有80-90%的成功率。法医科学家能够从头骨判断“种族”是科学文献和流行描绘中的标准套路。但我的分析对后来进行的四次测试显示,从其他背景和地点正确分类美洲原住民头骨的平均错误率为每正确识别一次就有两次错误。其结果不比随机分配种族好。

那是因为人类不能被划分为生物学上的种族。除此之外,人类变异也不是一成不变的。“种族群体”无法以任何稳定或普遍的方式定义。它无法基于生物学——无论是肤色、骨骼测量还是基因——来完成。它也无法在文化上完成:种族群体在历史上随着时间和地点的变化而改变。

科学入门:如果你不能始终如一地定义群体,那么你就无法对它们做出科学概括。

颅骨测量是法医人类学中一项历史悠久的工具。(图片来源:互联网档案馆书籍图片/Flickr/公共领域)

互联网档案馆书籍图片/Flickr/公共领域

无论从哪个角度看,“种族即基因”都是糟糕的科学。此外,当社会继续追逐基因解释时,它就错过了导致健康、财富和机会方面“种族”不平等的更大社会原因。

需要明确的是,我所说的是人类生物遗传变异是真实存在的。让我们继续研究人类遗传变异,摆脱完全束缚的种族观念。当研究人员想讨论遗传祖先或特定地区人群所经历的生物风险时,他们可以这样做,而无需将这些人群与种族类别混为一谈。让我们明确,遗传变异是进化惊人复杂的结果,绝不能将其简化为种族。

同样,种族是真实存在的,但它并非遗传学。它是一种文化创造的现象。我们应该更多地了解将个体划归某个种族群体的过程,包括“白人”这个类别。我们尤其需要更多地了解生活在一个种族化世界的影响:例如,一个社会的类别和偏见如何导致健康不平等。让我们明确,种族纯粹是一种具有强大后果的社会政治建构。

要让人们相信认为种族基于遗传差异的危险是困难的。就像气候变化一样,人类遗传变异的结构不是我们能看到和触摸到的东西,所以很难理解。而我们受文化训练的眼睛对我们玩了一个把戏,似乎将种族看作是显而易见的真实存在。“种族即基因”甚至比人类对化石燃料和消费主义的依赖更深地根植于意识形态。由于这些原因,种族观念将很难改变,但并非不可能。

超过13,000名科学家齐心协力,形成并公开了一份关于气候危机的共识声明,这无疑促使公众舆论与科学保持一致。遗传学家和人类学家也需要对“种族即基因”做同样的事情。美国体质人类学协会最近发布的《关于种族与种族主义的声明》是一个绝佳的开始。

在美国,奴隶制已于150多年前结束,1964年民权法案也已通过半个世纪,但“种族即基因”的意识形态仍然存在。是时候将“种族即基因”扔进不再有用的思想垃圾堆了。

我们可以从让我的朋友——以及所有被拒绝的人——进行那项迟来的骨密度测试开始。