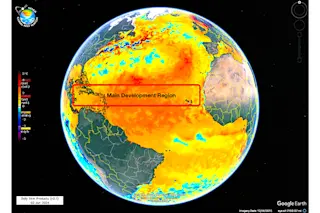

我们几乎可以看到海水环球旅行的全貌。我们可以想象自己也在进行这场旅行。

它始于冰岛以北,大约格陵兰海岸一百英里处,一个漆黑的冬夜。西风已经从冰帽上咆哮了好几天,把我们吹向汹涌的白色巨浪,从我们身上吸走最后一丝热量,把它偷去斯堪的纳维亚。我们现在冻僵了,筋疲力尽,背负着我们向北穿越热带地区时留下的唯一记忆:沉重的盐负荷。它现在压在我们身上,诱惑我们放弃,就像严酷的寒冷本身一样。终于到了那个夜晚,我们变得如此浓密和寒冷,几乎要凝结成冰,我们再也无法抵抗:我们开始下沉。起初缓慢,但随着越来越多的人加入,速度逐渐加快,并且很明显没有什么可以阻止我们——下面没有比我们更密的水。我们自由地坠落穿过宁静的黑暗,直到触底,超过一英里半深。

在那里,我们与格陵兰海盆和挪威海盆中充满的其他寒冷、咸水团汇合。这些水团不时溢出海盆的门槛,那是一道连接格陵兰、冰岛和苏格兰的海底山脊。然后,下沉再次开始。现在,这不是伞降,而是一股急流,像山间溪流一样向下冲刷,翻滚跌宕,但比尼亚加拉瀑布还要强大:一个巨大的水下瀑布,倾泻而下,汇入大西洋深渊。下沉时,我们把较浅的水拉到我们身后。从我们的右翼,当我们到达纽芬兰纬度时,来自拉布拉多海的一群水团加入了我们;这些水没有我们那么密,它们在我们上方安顿下来,沿着北美斜坡向南流去。在百慕大附近,我们左侧加入了旋转的温暖地中海水团,它们甚至比我们更咸;它们像飞盘一样从直布罗陀海峡冲出,横渡大洋来加入我们。格陵兰水、拉布拉多水、地中海水——我们都汇合在一起,逐渐混合:我们现在是北大西洋深层水。地中海的盐像染料一样渗透过我们。尽管在旅途的每一步,我们中的一些人都会失去信心并折返向北,但我们强大的大军仍在前进,80条亚马逊河沿着海底行进,向着赤道并越过它。

整个南大西洋,我们的军队保持完整,紧贴着洋盆的西部斜坡。但是,这个令人放心的向导在南美洲结束了,在风暴肆虐的南大洋中,我们被巨大的离心机、混合机、圆锯——什么样的比喻能恰当地形容南极绕极流呢?它从西向东环绕着冰冻的大陆,没有陆地阻挡,现在携带着大约800条亚马逊河的水量。它混合了世界各地的水域,模糊了它们的地域起源。猛烈的风把我们——极其短暂地——拖到南极洲附近的海面,在那里我们吸收了一股寒气并迅速再次下沉。我们现在向北扩散到所有大洋,大部分在半英里左右的深度,有些返回大西洋,有些进入印度洋,我们中的许多进入太平洋。在那个广阔而空旷的海盆中,我们向北漂流,直到到达赤道;在那里,信风分开水域,热带热量向下混合到我们身上,使我们浮到水面。是时候回家了。

我们穿越印度尼西亚的迷宫,那里岛屿密布,几乎无法逾越,我们冲刷并蜿蜒穿过印度洋,从阿拉伯海炎热的浅水区收集盐分。然后向南沿着莫桑比克海岸,我们正在加速,为我们凯旋而归做准备——但绕过好望角并非易事。我们一次又一次地被击退。只有通过在旋转的漩涡中脱离主流,我们中的一些人才能悄悄溜进南大西洋。在那里,我们与那些不曾费心穿越印度尼西亚和非洲,而是选择了一条更冷的捷径,绕过南美洲,穿过德雷克海峡的水汇合。

我们所有人都还剩最后一个障碍——赤道,这一次我们必须穿越信风形成的12车道东西向地表洋流高速公路。我们再次以巨大的漩涡形式完成,这些漩涡将我们向北旋转,沿着巴西和委内瑞拉海岸,然后最终在加勒比海破碎,在此过程中将我们倾泻到其发源地佛罗里达州附近的墨西哥湾暖流中。这终于是回家的最后一段路程了;冰岛就在前方。我们离开至今已千年。

海洋学家将这种全球性旅程称为温盐环流,因为它主要由热(希腊语为 therme)和盐(希腊语为 hals,也指海洋)驱动。温盐环流不仅仅是一种自然奇观。它将太阳热量从热带地区扩散到高纬度地区;例如,正是它使得欧洲温暖宜居。考虑到其巨大的力量和悠久的历史——它已经持续了数千万年——人们可能会想象,除了大陆漂移,没有什么能改变它。人们可能会认为,人类,在所有微弱的驱动力中,完全不可能影响它,这种想法是荒谬的。但证据表明并非如此。我们可能已经在走向关闭它的道路上,其对气候的影响我们只能模糊地预见。

华莱士·布罗克,或者几乎所有人都叫他沃利——正如他自出版的其中一本书《根据沃利的冰河世界》的书名所示——来自一个海洋学尚处于起步阶段的时代,一个男孩可以对海洋提出宏大的问题,而无需大量技术文献堆满书架将他压垮——诸如:海底是什么样子的?为什么会有墨西哥湾暖流?什么导致了冰河时代?回到20世纪50年代末,当布罗克在哥伦比亚大学拉蒙特-多赫蒂地球观测站(位于纽约帕利塞兹)攻读博士学位时,他的导师敦促他在论文结论中回答最后一个问题。“你可能会说我仍在写最后一章,”布罗克说。

布罗克今天仍在拉蒙特工作。他研究温盐环流已经几十年了,只不过他给它起了另一个名字:他称之为“传送带”。有一次为了写一篇文章,布罗克让一位艺术家画了一幅传送带的图。图中显示了一条宽阔的深层水带,沿着大西洋中部一直延伸到南极洲,然后扩散到印度洋和太平洋,在那里涌向地表,并以同样宽阔而稳定的水带返回北大西洋。这张图让一些海洋学家抓狂,因为他们过去几十年一直在研究海洋中水流的复杂性。当然,布罗克知道“传送带”图像是一个粗略的简化。但他也知道,尽管温盐环流很复杂,但它做了一件非常简单而重要的事情:它将热量输送到北大西洋,并将盐分从中带走。从这个意义上说,它就像一个传送带。

布罗克清楚地记得,他第一次将“传送带”与气候变化联系起来是什么时候。那是在1984年,在瑞士,当时他正在听伯尔尼大学物理学家汉斯·厄施格尔的讲座。厄施格尔正在讲解从格陵兰冰盖中提取的1.25英里深的冰芯中包含的气候记录,那是上一个冰河时代的遗迹。那时,冰河时代已经有了成熟的理论;它将冰河时代归因于地球轨道周期性变化,这些变化改变了落到北半球的阳光的季节性分布。这些周期——所谓的米兰科维奇周期——似乎解释了在过去约70万年中,北方冰盖反复进退的原因,其进退持续了数万到数十万年。

但是,米兰科维奇理论无法解释厄施格尔在格陵兰南部Dye 3冰芯中看到的情况:上一个冰河时代气候波动远比这快得多。其中一个证据是冰中氧同位素的比例。重同位素氧18比轻氧16更不易从海面蒸发,并且当它蒸发时,也更有可能更快地从大气中以降雨或降雪的形式落下。在冰河时代,当大量水从海洋中移除并被锁定在大陆冰盖中时,重同位素倾向于留在海洋中,因此海洋沉积物会富集这种同位素。同时,格陵兰等地的冰则贫化了氧18:空气越冷,含有重同位素的水蒸气在从大气中沉淀出来之前到达格陵兰的可能性就越小。因此,格陵兰冰中的氧同位素比例就是一个温度计。它测量了冰层形成时格陵兰上空的空气有多冷。

厄施格尔的第二个证据是那些古老空气的实际样本——当冰形成时被困在冰中的微小气泡。他和他的同事们发现,他们可以通过将半英寸的冰块放入真空室并在针床之间压碎来分析这些气泡的化学成分。1982年,他们报告说,上次冰川作用期间的大气层与工业化前的大气层(即我们开始大量燃烧化石燃料之前存在的大气层)在一个非常重要的方面有所不同:它只含有大约三分之二的二氧化碳。这说得通,因为二氧化碳通过捕获热量来使地球变暖。但是,地球轨道微小波动如何改变二氧化碳水平,这并不容易看出。

厄施格尔在1984年报告的研究结果似乎与米兰科维奇理论更为遥远。那时,他和他的同事们已经非常详细地分析了Dye 3冰芯的一个部分,测量了小时间间隔内的变化。该部分的冰层沉积于4万至3万年前,正值上一个冰河时代的高峰。然而,令人惊讶的是,其氧同位素显示,在此期间气候并非持续寒冷。同位素比例的突然波动表明,格陵兰上空的年平均温度在短短一二十年内上升了多达13华氏度,然后保持高位达千年,之后又同样迅速下降。当瑞士研究人员戳破冰中的气泡时,他们发现了更令人惊奇的事情。古大气中的二氧化碳浓度似乎与气温同步波动。在短短一千年左右的时间里,它上升和下降了多达四分之一。

气温波动以前曾见过。丹麦研究员威利·丹斯加德(Willi Dansgaard),他最早提出冰芯是良好的气候记录,在Dye 3冰芯的整个长度上都发现了类似的氧同位素摆动。丹斯加德曾提出,这些摆动可能是由大气环流的两种不同准稳定模式之间的转变引起的。但厄施格尔的二氧化碳测量结果似乎排除了这种可能性。大气肯定无法将自身的二氧化碳浓度改变25%。那天在伯尔尼的演讲中,厄施格尔暗示答案可能在于海洋,海洋是溶解二氧化碳的巨大储库。就在那时,布罗克的思维进入了一种准稳定模式,至今尚未从中摆脱。他想,也许是海洋环流在变化:我说,天哪,如果你打开和关闭这个传送带,它就会完全符合你的要求。

即使是今天,包括布罗克在内的任何人都无法确切地说出温盐环流的变化是如何导致大气二氧化碳急剧变化的。而且,就目前而言,这个问题无论如何都是悬而未决的——因为包括厄施格尔在内的任何人都未能检测到世界其他地区的冰芯中二氧化碳的快速波动。尽管没有人怀疑冰河时代的二氧化碳水平远低于今天,但对其是否剧烈波动存在相当大的疑问。另一方面,氧同位素记录中尖锐的峰谷确实是真实的;它们已在世界各地的冰芯中被发现。在最后一个冰河时代,气候确实在寒冷和相对温暖的条件之间来回剧烈摇摆。布罗克将这些摇摆称为丹斯加德-厄施格尔事件。他对这些事件的解释,尽管灵感来自厄施格尔的二氧化碳结果,但比这些结果本身更受肯定。(科学本身有时会以神秘的方式向前发展。)传送带在过去似乎确实改变了状态——并且在此过程中改变了它输送到北大西洋的热量。

最充分记录的案例,自然是最近的一个。很久以前,古植物学家发现,冰盖最终的退缩并非一帆风顺。它在大约16000年前迅速而充满希望地开始——但随后在大约12500年前,气温再次骤降。在超过一千年的时间里,欧洲再次陷入冰川期。不久前才覆盖地貌的森林再次让位于北极灌木和草地,其中包括一种野花,八瓣仙女木(Dryas octopetala),由于其保存完好的遗骸,它最终给整个这段悲惨时期命名:新仙女木期(Younger Dryas)。

布罗克提出,这次寒流的复苏是由“传送带”的崩溃引发的。他说,在冰河时代最寒冷的时候,当海冰向南扩散超过冰岛时,深层水的形成就停止了。随着冰层在16000年前开始迅速退缩——最终由米兰科维奇日照变化驱动——温暖、咸水再次到达冰岛以北的地区。在那里,它将热量传递给寒冷的西风,大部分热量被输送到欧洲。冷却的咸水下沉到海底,从而启动了“传送带”。随着“传送带”向北方输送越来越多的热量,它加速了冰层的退缩。

接着发生了一件奇怪的事。在北美,也就是现在的马尼托巴省南部,一个巨大的冰川融水湖形成于向南伸入美国中部的大陆冰盖的冰舌以西。这个水体——以19世纪瑞士出生的博物学家路易斯·阿加西(Louis Agassiz)的名字命名为阿加西湖(Lake Agassiz),他曾认识到冰河时代的存在——比现在所有的大湖加起来还要大。起初,它的水沿着密西西比河排入墨西哥湾。但是,随着冰盖向北退缩,一条新的、更短的通往大海的路径被打开:通过大湖盆地进入圣劳伦斯河。每秒三万吨的淡水开始从这个新源头涌入北大西洋,直接进入传送带向北流动的分支。所有的淡水大大稀释了传送带中的水——事实上,当海水到达格陵兰时,已经不够咸,无法沉入海底。没有这种下沉,传送带就停止了。传送带输送到北大西洋地区的热量也停止了。冰层再次推进,仙女木花再次在北欧平原上绽放。

正如墨西哥湾的沉积物记录了冰川融水的这种转向(新仙女木期其同位素比率上升)一样,大西洋本身的沉积物也记录了传送带的抑制。最早的证据于1987年被发现,就在布罗克提出他的理论后不久。它来自一个广阔的海底高地,名为百慕大隆起,位于该岛东北400英里处,那里泥沙堆积成厚厚的漂移物,形成了详细的气候记录。麻省理工学院的埃德·博伊尔和伍兹霍尔的劳埃德·基格温报告说,新仙女木期在百慕大隆起的沉积物核心中很容易辨认——或者更确切地说,是在被称为有孔虫的微型生物的壳中,其中一些物种漂浮在水面,而另一些则生活在泥沙中。他们发现,在像今天这样的温暖时期,有孔虫会将流经它们的北大西洋深层水特有的化学印记吸收到它们的壳中。但在新仙女木期,有孔虫却被南极底层水侵蚀的印记所覆盖,这些水从南方入侵,似乎几乎没有遇到阻力。北大西洋深层水当时一定很弱——这意味着传送带很弱,甚至可能完全停止了。这个结果令沃利·布罗克非常满意。

海洋学家很快就开始发现其他快速气候波动的记录。他们也开始意识到,就像新仙女木期只是格陵兰冰盖中记录的一系列气候波动中的最后一个一样,北大西洋深层水的开关曾多次打开和关闭,或者至少减弱过,在最后一个冰河时代。在它较弱的时期,南极水域一直推进到冰岛底部。从沉积物来看,在这场持续10万年的水团南北战争中,从未有过任何平静;前线不断、快速地来回波动——至少在几个世纪的时间尺度上——每一次命运的转变都对应着传送带运作的重大转变。

所有这些变化,显然不能归咎于阿加西湖反复无常的排水。似乎也没有大量其他巨型湖泊在等待着定期改道注入北大西洋。另一方面,冰块的供应确实很充足。

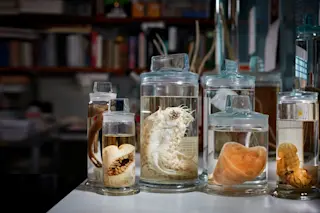

沉积物岩心表明……——这句话几乎不足以描述沉积学家的痛苦,以及从长长的海底泥柱中提取哪怕是地球气候历史的一个线索所付出的艰辛劳动。提取岩心本身还不到一半。在20世纪50年代和60年代,拉蒙特科学家被指示每天在海上,无论他们身在何处,都要取出一个岩心。因此,如今,拉蒙特档案馆包含超过18,000个处于不同干燥状态的海底泥岩心。

找到适合你目的的岩心是一个问题,但杰拉德·邦德在这方面有一个优势;他的办公室毗邻岩心档案室,他的妻子拉丝蒂·洛蒂是档案室的管理员。更大的问题是,一旦你有了岩心,如何从中提取气候信息,在漫长的枯燥工作中,除了信念,没有什么能支撑你——信念是,最终,一些散落的沙粒和微型贝壳可能会向你证明数万年前地球气候剧烈变化的真实性。洋流和风的重新排列,冰盖的涌动——所有这些都存在于一捧沙子或更少的物质中,如果你知道如何解读它们的话。为此,邦德和洛蒂在过去五年多的时间里,一直用手术刀仔细分析着一些精选的沉积物岩心。邦德估计,他个人在显微镜下逐一计数了70万颗沙粒,并按类型进行分类。“任何一个头脑清醒的地质学家都不会做这样的事情,”他说——除了,也许是一个误入沃利·布罗克轨道的地质学家。

邦德很晚才开始研究海洋沉积物,或者至少是最近的沉积物。他的职业生涯一直致力于研究陆地上的沉积岩,主要是加拿大落基山脉中已有5亿年历史的寒武纪地层。然而,在20世纪80年代末,他提出了一个想法,即他可以在地层的颜色变化中看到米兰科维奇周期的证据。为了验证这个想法,他开始研究最近的沉积物岩心,其中米兰科维奇周期的证据已经确立。干燥的岩心本身并不能很好地显示颜色变化,但幸运的是,邦德发现提取岩心的研究人员在岩心新鲜湿润时例行地对其进行了拍照,并将这些照片发表在书中——一页又一页的泥浆切片。邦德剪下了一篇关于一个名为dsdp 609的岩心的文章,并将照片一张张地贴在他办公室外面的墙上。他现在有了70万年的气候历史,沿着30英尺的走廊延伸。从一个角度看这些照片,他可以清楚地看到冰河时代和温暖间冰期的序列,以一种二进制代码的形式沿着走廊行进:深色、浅色、深色、浅色、深色、浅色。当他将照片数字化并更精确地测量岩心的颜色时,他发现它在比冰河时代和间冰期更快的尺度上变化巨大。

邦德认为这种变异性值得研究,并撰写了一份提案以获得必要的资助。他仍然认为这个项目不过是寒武纪时期的一次短暂绕道。当他出于礼貌将提案副本寄给布罗克时,他并没有抱太大期望,因为他是在布罗克的专业领域提出建议。布罗克远没有对这种侵入感到不满。“沃利对冰芯和气候突变这些问题了如指掌——我当时对此一无所知,”邦德回忆道。他冲到我的办公室。他看到了灰度变化,他说,‘这和冰芯记录一模一样。’所以我就这样开始了。沃利真的说服了我。

那时,拉蒙特科学家们早就弄清楚了大西洋沉积物核心中的深浅条纹代表什么。浅色沉积物主要由钙质有孔虫壳组成,沉积于气候相对稳定的时期。而深色沉积物则来自遥远的地方:它由冰盖前进时从陆地刮下的岩石颗粒组成,被冰山带到海中,并在冰山融化时沉积在海底。邦德的dsdp 609所来自的50度纬度(即英格兰南海岸的纬度)处的厚厚冰山碎屑条纹,显然一定是在相当寒冷的时期沉积的。但直到邦德开始量化其核心的颜色变化,才有人意识到它们指示着更为快速的气候波动。

在布罗克的敦促下,邦德、洛蒂和几位技术人员开始以前所未有的方式解剖dsdp 609。他们从其800厘米的每一厘米中——也就是每隔一个半世纪的气候历史中——取样。然后,每一小指甲盖的泥土都要经过过滤,以分离出微小的贝壳和岩石颗粒。这些微小颗粒随后被铺在一个手掌大小、分成45个隔间的托盘上,以方便计数,并经过几个阶段的分析。首先,一名技术人员会仔细检查样本,寻找地表有孔虫;如果它们主要是壳向左旋的极地物种,则意味着在该时期,沉积物核心上方的海面非常寒冷。然后,另一名技术人员会再次检查相同的样本,以找出底栖有孔虫,他们会在双目显微镜下扫描散落的颗粒,并用湿润的细画笔尖轻轻挑出白色牙齿状的壳。完成一个样本需要一个小时,之后你可能根本找不到有孔虫;但如果你至少有两三个,你就可以测量它们的氧同位素和碳同位素比率。最后,邦德本人扫描样本,对岩石颗粒进行分类。作为一名具有数十年经验的沉积岩石学家,这些颗粒可以告诉他冰山来自哪里。他需要数年时间才能训练一名技术人员可靠地完成这项工作。

邦德注意到的第一件事是,将浅色沉积物等同于有孔虫,将深色沉积物等同于冰筏岩石,这种做法存在问题。在岩心的一些地方,沉积物是浅色的,但却没有有孔虫——因为它们充满了白色石灰岩颗粒。“这真的让我震惊,”邦德回忆道。“你会认为,来自不同来源的冰山会带来各种各样的物质。而这些层位的上下是正常的石英、长石和极少量石灰岩的混合物。然后突然间,砰的一声,出现了大量的石灰岩,颗粒成分发生了巨大变化。能产生这种物质的地方并不多。”

事实上,只有一个合理的地方,北大西洋边缘的一个地方,那里的冰盖很可能磨过石灰岩基岩:哈德逊海峡,位于拉布拉多哈德逊湾口。邦德很快得知,石灰岩层也存在于拉布拉多海的岩芯中——而且由于更靠近源头,它们比dsdp 609中的要厚得多。而从布罗克那里,邦德得知一位德国海洋学家哈特穆特·海因里希在几年前在dsdp 609东南几百英里处的一个岩芯中也发现了相同的层位。

邦德脑海中浮现出一个惊人的景象:一个巨大的冰盖涌过哈德逊海峡,其底部融化并再次冻结在破碎的石灰岩碎片周围,以及一支庞大的冰山舰队从冰盖轰然崩塌的边缘起航。它们顺着盛行的洋流向南漂入拉布拉多海,并横跨北大西洋,在途中逐渐融化并掉落石灰岩。后来有两位冰川学家试图估算仅在其中一次海因里希事件中可能沉积了多少沉积物,他们得出了大约一万亿吨的数字。邦德本人估算了融化的冰山可能向北大西洋表层水域释放了多少淡水。他估计浓度为三十分之一,这大约相当于每夸脱海水投入一个冰块所产生的浓度。这足以使传送带冻结。

在最后一个冰河时代,海因里希事件大约每7000到10000年发生一次。但是,随着邦德和洛蒂深入研究dsdp 609和来自东大西洋的另一个岩芯,他们开始发现海因里希事件只是冰山一角。海因里希层之间的深色岩石颗粒致密层表明,较小的冰山舰队发射得更频繁——但并非来自哈德逊海峡,因为这些颗粒不是石灰岩。在对深色颗粒进行分类后,邦德发现他定义的15种独立类型中有2种脱颖而出:来自冰岛的黑色火山玻璃,当时其活火山穿透了厚厚的冰盖;以及似乎来自圣劳伦斯湾的红石——石英和长石被富含铁的赤铁矿覆盖。从深色层的间距判断,冰山舰队每1500年从这些港口出发,其中每五六次就会遇到来自哈德逊海峡的更大的海因里希舰队。更重要的是,几乎所有的冰山舰队都与丹斯加德-厄施格尔事件重合,也就是说,与格陵兰上空空气急剧变冷的时期重合。

那么,每隔1500年,北大西洋地区就会发生以下事件:格陵兰上空的空气,在突然变暖几乎达到间冰期温度之后,在十年内骤然跌回最深重的寒冷。北美和冰岛,可能还有其他地方的冰盖,释放出冰山舰队,向南漂流至纬度45度。而北大西洋深层水的形成被停止或急剧减少。沉积物岩心表明,在最后一个冰河时代,传送带被削弱,但从未完全关闭。水继续在北大西洋下沉,但显然不够咸,无法一直沉到海底。它反而稳定在中等深度,向南流动,南极水在其下方向北涌动。

所有这些事件在最后一个冰河时代反复发生——但不幸的是,研究人员无法确定其发生的顺序。当他们从沉积物或冰芯中抬起头来时,他们被“鸡生蛋,蛋生鸡”的困境所困扰。也许冰盖根据其自身的生长和衰退内部节奏,在变得过于庞大时便会派出冰山舰队;融化的冰随后压制了传送带;而被削弱的传送带向北大西洋输送的热量减少,从而使格陵兰上空的空气变冷。但是,邦德发现,为什么至少两个不同的冰盖会同时决定自我净化呢?也许是空气首先变冷,导致北大西洋周围的所有冰盖涌入海洋,从而减弱了传送带,使情况变得更冷。但是,最初是什么使大气变冷呢?

除了这个困境,还有一个:地理。当布罗克最初开始思考丹斯加德-厄施格尔周期,特别是新仙女木期时,他试图解释北大西洋地区的气温为何会突然经历千年之久的急剧下降。地球气候的计算机模型,主要是由普林斯顿大学地球物理流体动力学实验室的真锅淑郎开发的模型,证实了布罗克的直觉,即“传送带”可以通过突然切换到减弱状态来完成这项工作。它们甚至再现了新仙女木期降温的区域范围,当时人们认为这种降温主要发生在欧洲,在北美东部则程度较轻。但在过去十年中,证据发生了变化。新仙女木期和其他丹斯加德-厄施格尔事件不再仅仅是北大西洋的奇闻。“我无法在各地都得到巨大的降温,”真锅抱怨道。然而,这正是证据所指向的,而且它来自一些不寻常的地方。

秘鲁的瓦斯卡兰并非大多数研究人员会首先想到寻找北大西洋变化的原因或影响的地方。它是一座被冰川覆盖的安第斯山脉,位于赤道以南9度,利马以北200英里。它的双峰最高达22,205英尺。俄亥俄州立大学的朗尼·汤普森并没有让他的钻探队爬那么高;他们带着六吨设备,在两峰之间的一个鞍部,冰层厚度超过700英尺的地方,停在了不到20,000英尺处。

汤普森已经习惯了来自科学界同事的怀疑。他钻探山地冰川已经近二十年了,自从他对格陵兰和南极洲的钻探感到厌倦之后。他刚开始不久,极地钻探先驱威利·丹斯加德就写了一封信给他和他的资助机构,说没有技术可以做汤普森想做的事情。这并没有帮助汤普森的事业。但他知道丹斯加德是对的。他在1979年第一次探险到秘鲁南部一个名为奎尔卡亚的冰川时就发现了这一点。

“我们当时很天真,”他回忆道,“我们以为可以用直升机从南极运一台钻机过来,把它运上去,钻取冰芯就行了。但我们工作的海拔高度,超过19,000英尺,实际上超出了大多数直升机的航程,而且当山区对流活动剧烈时,飞行会变得非常困难和危险。我们会在19,000英尺的高度飞行,直升机就会直接坠落。我们根本无法接近地面。”因为当时没有技术能在安第斯山顶降落大型冰钻,汤普森很自然地得出结论,他必须制造一个足够轻的钻机,可以背着它上去——以及他的研究生和几十名搬运工和骡子背着它上去。如果技术不存在,他就会发明这种技术。

在第一次失败14年后,汤普森发现自己带着碳纤维钻机和60块太阳能电池板在瓦斯卡兰扎营,为钻机加热的环形钻头供电,使其穿透冰层。每当一段冰芯从钻孔中取出,就会放入绝缘包装材料中,然后进入汤普森和他的团队在冰川中挖出的步入式储存洞穴。当洞穴满了之后,搬运工就被叫来了。他们在凌晨3点漆黑一片中工作——这是一天中最冷,因此也最理想的时间——他们把冰扛在背上,沿着一条倾斜穿过80英尺深冰裂缝的50英尺长的梯子运下去;然后运到冰川边缘,那里有骡子等着把冰运到山脚,再由卡车运到瓦拉斯镇的鱼类冷藏库。汤普森的一些研究生并不欣赏那条冰裂缝的美丽,它随着考察的进行而不断加宽(“有时他们看着梯子时做出了职业选择,”汤普森说),但幸运的是搬运工很多。“我们恰好在秘鲁光辉道路游击队活动最猖獗的时候钻取了这个冰芯,”汤普森说,“一方面,那是个问题,因为有危险。但另一方面,我们独占了一整家旅馆,所以我们可以搭建一个实验室。而且我们有所有需要的搬运工。”汤森本人并没有在旅馆里待多久:他在瓦斯卡兰扎营了45天,从日出到日落都在工作,帐篷被风撕裂,空气稀薄得只有海平面的一半。

这种惊人的努力究竟为了什么?当汤普森在瓦斯卡兰钻探到基岩时,他获得了对一个深远过去的了解:最底部的冰层已有2万年历史。它自上一个冰川期高峰以来一直完好无损地保存着。

传统观点认为冰河时代对热带地区影响不大。瓦斯卡兰的冰芯驳斥了这一观点:其中的氧同位素表明,在冰川期高峰时,山上的温度比现在低15到22华氏度。如果像汤普森那样将这个温度推算到海平面,你会发现热带大西洋的表面,即瓦斯卡兰降雪的来源地,比现在至少冷9度。与高纬度地区的大气层一样,热带大气层在冰河时代也干燥得多:瓦斯卡兰冰芯底部的地层所含尘埃量是现在山顶降尘量的200倍。这些尘埃显然是从委内瑞拉和哥伦比亚吹来的,那里现在大片大草原的土地当时被沙丘地覆盖。

最令人惊讶的是,新仙女木期清晰地出现在瓦斯卡兰冰层中。

几年前,当布罗克撰写《根据沃利的冰川世界》第一版时,他在接近最后一部分时遭遇了严重的写作障碍,他曾希望在该部分阐述他关于上一次冰川期所有气候变化的宏大假说。这或多或少是他博士论文中未能写出的最后一章,只是现在事实变得更加复杂。布罗克发现他仍然没有一个连贯的假说。然而,到了1996年,他正在摸索着形成一个。其灵感来自朗尼·汤普森在瓦斯卡兰的工作。

那个冰芯提供了几个证据中最有力的一条,即冰河时代热带大气层极其干燥——汤普森和布罗克估计,它在靠近地表的地方只含有今天水蒸气量的80%,在高海拔地区只含有40%。今天,热带地区是地球最大的水蒸气来源;它从温暖的海面上升起,并被风带向两极。在途中,它以降雨和降雪的形式降落,同时还扮演着另一个关键角色:它是最重要的温室气体,甚至比二氧化碳更重要。如果上一个冰河时代的水蒸气浓度大大降低,那么单凭这一点就足以使地球大幅降温。

在布罗克的假说中,水蒸气浓度快速变化——以某种方式由传送带变化引起——是造成上一个冰河时代千年级全球气候波动的根源。他说,最可能的触发因素仍然是注入北大西洋的淡水。北美冰盖流出的冰山可能在几个世纪内削弱传送带;但是,当最后一座冰山融化,大气处于丹斯加德-厄施格尔周期最冷最干燥的低谷时,北部纬度降雪不多,那么北大西洋将迅速再次变咸,咸度足以沉入格陵兰附近的深海,传送带就会重新启动。真锅的模型表明,当传送带不再被淡水冲击时,它会迅速反弹。布罗克的假说解释了北大西洋突然变暖如何能通过大气层迅速传播到秘鲁安第斯山脉和其他南方地区——前提是复苏的传送带能够以某种方式将水蒸气重新泵入热带大气。

关键词是“某种程度上”。赤道海洋是一个主要上升流区域,它可能影响从海面蒸发的水量,反过来也可能受传送带的影响。至少在秘鲁外海的赤道太平洋,上升流在厄尔尼诺现象期间会时不时地停止。这让布罗克认为热带大气也可能像传送带一样具有离散的运行状态,并且可能因传送带的翻转而翻转。但当他被追问两者之间更精确的联系时,他会有些恼火。“我们所知道的系统中具有多种状态的唯一部分是温盐环流,”他说。“明白吗?我们从沉积物证据中知道温盐环流确实发生了变化。明白吗?所以工作假说必须是这些温盐环流的变化具有深远的影响。我想告诉你的是,我们不知道这个联系是什么。你要求的是整个难题中缺失的重要部分。我的意思是,我们已经把所有其他部分都摆放好了,但我们缺少一个主要部分。”

要是真只有一个缺失部分就好了。

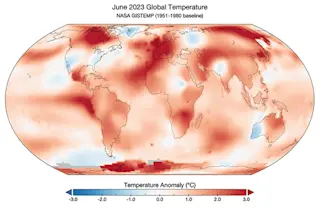

1991年,当朗尼·汤普森回到奎尔卡亚时,这个他12年前首次攀登的秘鲁冰川,他发现它正在融化。冰帽下方出现了三个以前没有的湖泊。汤普森感到失望,但并不惊讶。在委内瑞拉,自20世纪70年代初以来,已有三个冰川完全消失。非洲肯尼亚山也有三个冰川消失;自20世纪60年代初以来,那里的冰川已损失了五分之二的质量。“整个热带地区都是如此,”汤普森说,“我们所有有数据的冰川都显示出非常快速的退缩。你必须问问为什么会这样。”

汤普森的猜测是,他正在消失的冰川是人为全球变暖的早期迹象。即使我们向大气中增加的二氧化碳引起的轻微变暖,也可能足以使热带海洋蒸发更多的水。水蒸气随后可能会将变暖放大到足以融化冰层的程度。汤普森与布罗克不同,他倾向于认为热带大气驱动传送带,而不是相反。

真锅几年前用他的气候模型做的一个实验,为这种观点提供了一些支持。真锅允许二氧化碳浓度以目前的速率(每年约1%)持续增加,直到140年后,其大气浓度翻了两番。从那时起,他让它保持不变。随着地球温度升高,大气中的水蒸气量也随之增加,风将它带到高纬度地区,在那里以降雨和降雪的形式落下。在真锅的模型世界中,遥远的北方河流——麦肯齐河、鄂毕河、叶尼塞河——变成了注入北极的洪流。然后水从那里向南流入格陵兰海。到模拟的第200年,温盐环流已完全停止。

二氧化碳浓度在未来一个半世纪内可能不会翻两番——地球上日益增长的国家人口,以及它们之间纷争不断的社区,将同意限制化石燃料排放增长所需的剧烈经济和技术变革。如果二氧化碳水平只翻一番,真锅的模型预测传送带只会减弱两三个世纪,然后自行恢复——很可能就像新仙女木期那样。还有一个更合理的理由相信传送带可能得以幸存。每当我们燃烧化石燃料,特别是煤炭时,除了二氧化碳,我们还会排放二氧化硫,只要我们不将其从烟囱中清除。如果我们排放足够的二氧化硫,从而加剧全球酸雨和烟雾问题,它可能有助于保护我们免受全球变暖的最坏影响。二氧化硫是一种伞形气体——它将阳光反射回太空——而真锅的模型在预测温盐环流崩溃时并没有考虑到这种效应。他认为这可以阻止这种可怕的结果——特别是如果中国人不顾酸雨问题,燃烧他们大量的煤炭储量。

另一方面,真锅的模型也没有考虑到格陵兰冰盖在二氧化碳变暖的世界中可能融化的可能性。“我们不能完全排除‘骤然停止’情景的可能性,”真锅说。

如果它真的停止了会怎样?传送带的崩溃或减弱可能会带来一些好处。真锅的模型表明,全球变暖在北大西洋边缘,特别是在欧洲,可能会被类似新仙女木期的冷却效应所适度缓解。但事实是,我们真的不知道传送带的变化将如何影响全球气候。我们能从真锅的模型以及沉积物和冰芯证据中安全得出的唯一结论是,即使世界并非处于冰河时代之中,温盐环流的快速变化现在也是有可能的。

温盐环流至少存在了数千万年,但一些研究人员将其目前的形态追溯到仅仅300万年前。那时巴拿马地峡从海中出现,连接了北美洲和南美洲,并将大西洋与太平洋分隔开来。在最近的一本书中,约翰霍普金斯大学的古生物学家史蒂文·斯坦利提出,这一变化对我们自身的进化至关重要。斯坦利认为,现代传送带的建立为冰河时代铺平了道路;随着非洲变得更冷更干燥,森林让位给稀树草原和沙漠,我们的南方古猿祖先被迫从树上下来。斯坦利的书名为《冰河时代的孩子》,但它也可以被称为(如果出版商不关心其销售潜力的话)《温盐环流的孩子》。

300万年过去了,孩子们现在长大了,某种程度上:他们获得了杀死父母的力量。他们是否已经长大到足以停手?沃利·布罗克并不乐观。“自罗马时代以来,变化甚微,”布罗克在他自己的一本书《如何建造一个宜居星球》的结论中写道。“人类玩弄,希望未来能自行解决。未来当然会自行解决,但人类可能不喜欢它所选择的道路。”