“你还记得《黑暗之心》里的马洛吗,就是那个叙述者,船长?”深海生物学家辛迪·李·范·多佛(Cindy Lee Van Dover)坐在“科诺尔号”(R/V Knorr)船上的自助餐厅里,船刚刚驶离毛里求斯一天。她波浪形及颈的头发间夹杂着银丝;她穿着一件碎花衬衫,一条牛仔迷你裙,凉鞋和一条简单的项链。“在书的开头,”她继续说道,“马洛谈到他喜欢地图。那时地图上的空白区域都在大陆上。他会看着它们,指着一处说,‘等我长大了,我要去那里。’对我来说,看着大洋中脊——我脑海中一直萦绕着它的画面——那里只有巨大的空白。我想,‘等我长大了,我要去那里。’”

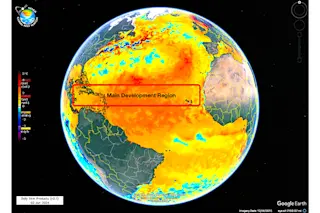

大洋中脊是一条蜿蜒穿过地球各大洋的山脉,对我们大多数人来说,它就像刚果对马洛一样陌生,因为它的山峰被数千英尺的水深隐藏。然而,这条山脊塑造着地球表面。它的顶部是一个火山裂谷带,地壳板块在此处张裂,熔岩喷发形成新的海底。它还通过从火山热泉中喷出金属和其他元素来改变海水成分。而那些被称为热液喷口的温泉,是地球上一些最奇异动物的家园,这些动物不直接从太阳获取能量,而是从喷口散发出的硫化物和甲烷中获取能量。事实上,许多研究人员现在认为,地球上的生命可能起源于热液喷口。

自1977年在加拉帕戈斯群岛附近发现第一个喷口以来,已有大约二十多个喷口被研究;辛迪自1982年以来一直从事这项工作。但所有这些喷口都位于大西洋和太平洋。印度洋在地图上仍然是一片空白,辛迪和她在“科诺尔号”上的同事——地质学家、化学家和其他生物学家——现在正驶向那里。

自他们最初计划这次探险以来,他们不得不等待了七年,等待资金和船只。美国国家科学基金会(NSF)两次驳回了他们的提案。第三次提案被接受,但预算被削减到40万美元。这笔预算不足以支付研究人员在“科诺尔号”上的工资——许多海洋学家靠“软钱”工作,这意味着他们每年必须通过申请拨款来筹集自己的工资——也无法支付样品和数据的分析费用。算上“科诺尔号”和“杰森号”(Jason,研究人员将用于探索海底的系缆机器人)的运营费用,这次探险的成本约为150万美元——仅相当于一次航天飞机发射成本的1/300。但如果研究人员拒绝NSF,那么这次旅行根本就不会成行。

NSF的拨款官员任命辛迪为首席科学家,部分原因是他们希望这次探险能专注于她的专业之一——生物地理学。一个关键目标是研究生活在印度洋喷口处的动物,以及它们与大西洋和太平洋喷口处发现的动物的关系。然而,在我加入科学考察队不久(辛迪邀请我作为记者兼她的助手),我开始收到另一位考察队成员,伍兹霍尔海洋研究所的海洋地质学家丹·福尔纳里(Dan Fornari)发来的一系列电子邮件备忘录。备忘录涉及将来自美国各地的35名科学家和技术人员及其设备运到印度洋的一艘船上,所涉及的无尽的后勤工作。船上是否有足够的冷冻室?每个人都提交了海关申报单吗?丹,而不是辛迪,组织了这次航行,就像他组织了许多次以前的航行一样。在我见到他并看到他在“科诺尔号”上忙碌穿梭,精瘦的身体散发着过剩的能量后,我才明白他多么适合这个角色。但他并没有在探险开始后停止组织,尽管那时辛迪本应是负责人。

还有另一个紧张的来源:在漫长的等待船只期间,研究人员被抢先一步。去年八月,一个日本团队在印度洋发现了第一个温泉。这个地点有黑烟囱,上面密布着虾,就像在大西洋喷口处看到的那样,还有其他动物群落,它们类似于西太平洋的物种。但日本人是在他们航行的最后一天才发现这个喷口的,所以他们很可能错过了一些壮观的东西。辛迪希望美国人能发现一个全新的地点,那里有地球上从未有人见过的动物——就像在加拉帕戈斯群岛附近发现巨型管虫和鲜红的羽毛之前,没有人见过或想象过它们一样。

“我无意把自己标榜为19世纪的科学家,”辛迪在航行前的一封电子邮件中说,“但我们所做的,确实与一个多世纪前华莱士和达尔文在陆地系统中所做的事情类似。大多数人认为我们对地球生命的基本模式已经定义得很好了,然而我们面前仍有整个大洋盆地,我们还没有仔细观察过。如果太平洋有管虫,大西洋有‘盲’虾,那么印度洋会为我们带来什么?我们不知道,但我们打算找出答案。”

3月30日,星期五,毛里求斯 所有科学家都已登船。“科诺尔号”满载着70吨设备。我们将在几小时后启航,所以现在讨论这个问题为时不早:这艘船要去哪里?

对于围坐在“科诺尔号”主实验室里一张铺满海底地图的桌子旁边的九位首席研究员(NSF称他们为主要调查员)来说,日本人的发现改变了一切。他们原本计划在毛里求斯东南偏东450英里处,位于中印度洋脊南纬24度的地方开始搜索,该海脊从北向南延伸。20世纪80年代的探险在那里发现了热泉的化学信号。日本人则在更南一点的地方——南纬25度19分,东经70度2分——发现了一个喷口。显然,由于日本人未能完全探索它,所以直接去那里是明智之举。至少,生物学家将能够用“肉”(他们有时这样称呼他们收集的动物组织)填满他们的冷冻柜和福尔马林罐。这样他们就不会空手而归。但是,由于不必寻找喷口而节省下来的时间该如何利用呢?

辛迪把手指放在了另一个空白区域上。就在日本人发现的名为Kairei Field的地点以南,中央印度洋脊与西南印度洋脊(通向大西洋)和东南印度洋脊(通向太平洋)交汇。这两条海脊基本上都未被探索过。但是,西南印度洋脊上有报告称存在喷口迹象。辛迪想去那里。

她争辩说,如果他们坚持原计划,在南纬24度寻找一个喷口,他们几乎肯定会发现与Kairei相似的动物群,因为这两个地点相距只有100英里。另一方面,到西南印度洋脊最佳候选地点的距离大约是750英里。那里的裂谷至少有2.5英里深;任何那里的温泉可能都是迄今为止最深的。在如此高的压力下,动物也许会不同。最重要的是,辛迪想找到不同的动物。

但首先,研究人员必须在西南海脊上找到一个喷口,而那里的狩猎范围比南纬24度大得多,也更不明确。这让地球化学家们——俄勒冈州立大学的鲍勃·科利尔、华盛顿大学的马文·利利和新罕布什尔大学的凯伦·冯·达姆——感到担忧,因为责任将落在他们身上。他们通过“拖放”(tow-yo-ing)水传感器和取样瓶在海底上方进行探测来寻找喷口,就像溜溜球一样上下收放,希望能穿过一股“烟”(含有高温金属的水)羽流,这股羽流从喷口冒出。然后他们必须弄清楚烟囱在哪里。这可能需要几天甚至几周的时间。通常,化学家和地质学家会单独行动,这样就不会有无聊的生物学家在旁边看着他们。

生物学家们支持辛迪;化学家和伍兹霍尔的另一位地质学家苏珊·汉弗里斯则持怀疑态度。还有丹。作为地质学家,他更倾向于彻底绘制中印度洋脊的一个区域。他无法接受辛迪放弃南纬24度的理由。“距离啊,丹!”辛迪沮丧地说。

星期日,4月1日,南纬22°57′,东经64°33′ “杰森号”操作团队的负责人安迪·鲍恩站在船尾甲板上,周围是重型机械和一群科学家。他解释说,他旁边巨大的卷筒里装着五英里长的钢铠电光缆,它向下传输电力和控制信号给“杰森号”,并传回实时视频和其他数据。这条电缆以前更长一英里多;这些年来,损坏的部分已被切掉。“它真的快到寿命尽头了,”安迪说。

“杰森号”并非直接悬挂在这根电缆上;如果那样,船只每次被海浪击中都会猛烈地晃动机器人。相反,电缆连接到“美狄亚号”(Medea),这是一个简单的钢架,配备了一些传感器、灯光和一个黑白摄像头。“美狄亚号”将“杰森号”与船的运动隔离开来,而“杰森号”则在它下方由一根100英尺长的脐带缆驱动——原则上,可以24小时不间断。

4月2日,星期一,南纬24°43′,东经68°49′ 在今天的会议上,丹和苏珊试图解释为什么去南纬24度而不是西南印度洋脊在地理上会更好。基本上,这归结为拥有两个附近地点进行比较的有用性。辛迪再次解释说,两个地点之间不太可能存在生物地理边界。化学家凯伦反驳她;她说,喷口水可能存在化学差异,这可能会导致动物群的差异。丹重申了他的信念,即在中印度洋脊上仅限于“一个数据点”甚至不能正确地进行生物学研究。“我们去哪里是一个集体决定,”辛迪说。“但我认为你应该把生物地理学留给生物地理学家。”

4月4日,星期三,南纬25°19′,东经70°02′“杰森号”和“美狄亚号”花了三个多小时才下降到海雷的1.5英里深处。下降途中,白色颗粒状的海洋雪——死去浮游生物和其他碎屑的黏稠薄片——划过“美狄亚号”的向下摄像头,然后又退去,因为系缆随着船的晃动而起伏。海底首先出现在模糊的黑白图像中,一片黑色岩石散落在灰色泥土中的月球景观。这奇异地令人兴奋。

片刻之后,“杰森号”出现在“美狄亚号”的视线中,我们看到了它前灯投射到完全黑暗中的小锥形光束。在控制室的其他显示器上,以极其清晰的色彩,我们可以看到“杰森号”前方有什么。很快,月球景观变得生动起来。黑色的、有棱角的火山碎石块上点缀着白色、花朵般的、一两英寸宽的海葵。一条灰色的鼠尾鱼蜿蜒游过。接着虾出现了,开始提供滑稽的解脱。先是一只,在远处奋力划动着小腿,然后是另一只,撞到了“杰森号”的篮子上。它有一个粉红色半透明的腹部和一个肿胀的甲壳。

辛迪冲进控制车厢,告诉我们那是一只喷口虾——很可能是长额虾属(Rimicaris),一种在大西洋中脊喷口处占主导地位的虾。另一只虾突然出现,撞到摄像头镜头上。辛迪高兴地笑了。又一只虾映入眼帘,它的鳃被火山硫化物染黑。我们一定离目标不远了。几十只虾映入眼帘,像气体中的原子一样四处乱窜。“这还什么都不是呢,”辛迪说,“还有更多。”

然后,突然,我们看到了它:一片高得离谱、针状的岩石尖塔,密密麻麻地挤在一起。炽热的黑烟从裂缝中渗出。成群的粉红色虾,一两英寸长,围绕着这些尖塔,在沙沙作响的层层中拥挤着,互相推挤着,把鼻子伸进烟雾中。苏珊拉近了镜头,我们看到烟雾缭绕在虾周围;有些看起来有点被烧焦了。几只贻贝 clinging to the rock underneath them。

我们找到了其他的烟囱。在一个烟囱顶部,浓烟从烛台般的管道中喷涌而出,汇聚成翻腾的云团。在另一个烟囱底部,一面小小的金属旗帜微微颤动——那是一个日本标记。但当我终于爬上床铺,因盯着视频监视器数小时而筋疲力尽时,留在脑海中的景象却是最不壮观的。那是“杰森号”被“美狄亚号”看到的景象,一个孤独的剪影在系缆的尽头,用一小束光刺破黑暗。

4月5日,星期四,南纬25°19′,东经70°02′ 辛迪很失望。海雷的所有喷口看起来都一样——密密麻麻的虾。她已经花了数年时间研究大西洋的盲虾(Rimicaris exoculata)。正是她发现,尽管盲虾没有正常的眼睛,但它背部有一个光敏器官,可能用于定位喷口的热辐射。虾类密布的烟囱很美,但辛迪在早餐时说,“去过那里,做过那些事。我曾如此希望日本人错过了什么。我低估了他们。”她想尽快采集动物样本,然后前往西南印度洋脊。

4月7日,星期六,南纬25°19′,东经70°02′ 大家期待已久的日子——电梯带着样本回来了。电梯是一个六英尺见方的平台,上面装满了Igloo冰柜和丹建造的生物箱,顶部是一根挂满球形玻璃浮子的桅杆。底部连接的锚重将电梯带到海底;当“杰森号”用样本填满所有箱子并释放锚重时,浮子将把它带回水面。

当第一批满载的电梯抵达甲板时,生物学家们蜂拥而上。一位生物学家丢失了她以为是自己的样本,被另一位手肘更尖锐的人抢走了。研究生物体生理学的生物学家们面临着时间压力:他们必须在生物体腐烂之前解剖它们。哈佛大学的微生物学家科琳·卡瓦诺(Colleen Cavanaugh)需要活的、没有挨饿的动物;一旦它们离开喷口太久,即使它们一直放在海底的箱子里,它们也会开始消化她感兴趣的共生细菌。

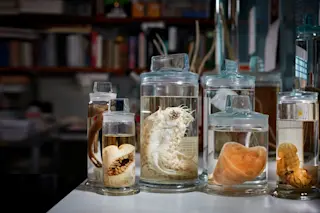

辛迪讨厌被催促,她面临着不同的压力。她想观察所有的动物,了解整个生态系统。不仅是虾和蜗牛,还有一英寸长、细如毛发、鲜红色的纽形动物。以及那些更胖、更毛茸茸、看起来像毛毛虫、有粉红色腹部和白色刚毛的蠕虫,它们是一种多毛类,或称鬃毛虫,叫做Archinome。还有那些更胖、更红、更黏、鳞片更多的蠕虫。辛迪关心它们所有。我们花了数小时筛分和过滤从“杰森号”生物箱底部取出岩石和生物后留下的水,然后又花了数小时仔细检查由此产生的污垢,希望没有一只蠕虫,无论多么微小,能逃脱。所有这些都将被腌制。

4月8日,星期日,南纬25°19′,东经70°02′ 凌晨4点刚过,正在驾驶“杰森号”的安迪试图收集蜗牛。我们其余的4点到8点班次的人都在看着。安迪用“杰森号”的爪子抓住一个凯夫拉钛合金勺,舀起一堆蜗牛,但勺子掉了。他再次舀起,并把勺子翻过来。十几只蜗牛以令人作呕的慢动作 cascading而出。第三次收集才真正到达电梯。后来,那些蜗牛在生物箱上升途中打开时逃走了。

看着这一切如此令人毛骨悚然地乏味,却又引人入胜。蜗牛能否进入箱子,弹力绳能否延伸过角落并密封箱子——所有这些都充满了完全不成比例的悬念。控制室变得非常安静,十双眼睛紧盯着电视屏幕。这既引人入胜,又非常令人沮丧。

在今天关于西南印度洋脊的辩论中,丹说:“我理解生物学的迫切性。但我认为每个人都需要对我们可能在这次航行的最后两周进行拖放探测这一事实感到乐观。”

辛迪说:“我这辈子从没听过一群人对探险如此悲观!”

4月9日,星期一,南纬25°19′,东经70°02′ 辛迪被一只蜗牛静静地激动着——它呈棕色,形状像蓝精灵帽子,不到两英寸长。它今天终于随电梯上来了,还有另外两种蜗牛,这两种都明显与太平洋已知的物种相似。这只令人兴奋,因为它与辛迪以前见过或听说过的任何东西都不相似。它有一个巨大的足,鳞片像蜥蜴皮。人们用手指抚摸它,发出啧啧称赞声。辛迪把它放在显微镜下拍照;然后她迅速解剖出它外套膜肌肉和被硫化物染黑的鳃的微小碎片,把它们放在她干燥炉里的小铝箔碟子里。辛迪将分析这些组织中的氮和碳同位素比例。这将帮助她弄清楚它吃什么——如果它吃的话。如果它有共生体,它可能不需要进食,就像巨型管虫Riftia一样。

在加拉帕戈斯群岛附近发现巨型管虫之前,以及科琳在巨型管虫体内发现共生硫氧化细菌之前,没有人知道动物可以通过这种方式完全独立于太阳生存。巨型管虫和其他热泉动物改变了我们对地球生命起源以及其他星球生命前景的看法。

4月11日,星期三,南纬25°19′,东经70°02′ 昨天科学家们终于决定前往西南印度洋脊:“丹厌倦了重复相同的论点,”辛迪说。

但夜里天气变了。今天,船在20英尺高的海浪中摇晃;一场大风暴正在逼近。“杰森号”必须被收回。更重要的是,我们无法回收电梯;那需要三个人驾驶一艘小船,从电梯浮出水面的任何地方将其拖回船上。我们将离开,将电梯留在海底,但我们必须在海面平静时回来完成工作。这意味着我们不能走太远——西南印度洋脊去不成了。

唯一的办法就是开到南纬24度,在那里寻找另一个喷口;拖放式探测可以在恶劣天气下进行。在所有的争执之后,这个决定是由“上帝之手”做出的,正如丹后来所说。

4月15日,星期日,南纬23°24′,东经69°12′ 刺鼻的乙醇气味从辛迪所在的主实验室弥漫开来,她正在将生物箱洗涤液倾倒到培养皿中,并在显微镜下用镊子挑拣。她已经花了许多小时做这件事。过去四天,风浪一直没有减弱。

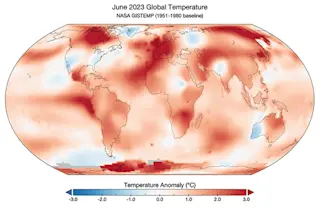

前几天一声兴奋的吱吱声意味着辛迪发现了一种无板纲动物——一种像蠕虫一样没有壳的软体动物,长度不足一英寸,弯曲而肉质,像葡萄柚的一瓣,已知存在于太平洋的喷口。这符合辛迪对Kairei的总体印象:那里的喷口看起来像大西洋的,因为它们密布着虾,但几乎所有其他动物都与太平洋物种关系更密切。如果印度洋是连接另外两个大洋的高速公路,那么交通似乎是双向且不平衡的。

那天早上吃早餐时,自助餐厅并不拥挤;人们都在睡懒觉。除了化学家,现在他们都有空闲时间。他们已经拖放探测了好几天。

4月16日,星期一,南纬23°52′,东经69°35′ 兴奋始于其他人上床睡觉之后:拖曳探测器直接进入一股充满颗粒的水柱,水温比周围水温高20毫度,盐度高几百万分之一。这就像滴管将热盐水滴入游泳池所发出的信号,但这就是黑烟囱的样子。当你靠近它时,它的力量很大,但稀释速度也快得惊人。

船上的气氛已经一百八十度大转弯。最重要的是,海面终于平静到足以让“杰森号”下水。现在的计划是开回Kairei,找到电梯并完成工作,然后再回到这里寻找和探索新的喷口。

4月17日,星期二,南纬25°19′,东经70°02′ 午夜过后,船只回到了凯雷,杰森号随即发射。机器人在海底徒劳地寻找电梯。只有锚出现了——这意味着电梯在漂流中丢失了价值10万美元的设备。它现在漂浮在印度洋的某个地方。由于它已经领先了多达五天,在20节的风速和汹涌的海浪中,找到它已经毫无希望。丹和他的团队已经开始组装第二个电梯。又一天时间被浪费了。

当她再次把两个贻贝采样罐敲打准备好时,辛迪大声地,比以往任何时候都更清楚地嘟囔着关于“杰森号”的事情。我问这些起伏是否比平常的海洋考察更多。

“哦,是的,”辛迪说。“哦,是的。非常多。”

4月19日,星期四,南纬23°52′,东经69°35′ 我们已经永远离开了Kairei。最终,只用了一个班次就完成了其余的采样工作。马文和凯伦从烟囱口取到了水样,科琳得到了一些新鲜活泼的虾,苏珊得到了一大块烟囱。当她锯开它时,内部的导管闪烁着黄铁矿,也就是愚人金,一种硫化铁。现在我们回到了南纬24度,鲍勃和马文正在努力快速确定羽流的位置。丹一直在四处拍人们的背,给化学家们冲咖啡,并普遍地给予鼓励。

辛迪一直忙着用小研钵和杵粉碎她烤干的动物碎块。此刻她正在将Archinome,那种毛茸茸的多毛纲动物,碾成米色粉末。难道这不让她心疼吗?“这些研磨起来非常顺利,所以很满意,”她说,“如果你研磨贻贝,它们就会碎裂飞得到处都是。”

到了下午早些时候,羽流追踪者觉得他们已经把目标锁定在几百码之内。“杰森号”今晚将追击它。

4月20日,星期五,南纬23°52′,东经69°35′ “杰森号”昨晚在45分钟内找到了喷口。“这非常令人满意,”鲍勃说。今天早上我们看到一堵巨大而复杂、高达60英尺甚至更高的墙,一座奇特的城堡,带有城垛和炮塔般的间歇泉,喷涌着黑烟,整个都被虾覆盖着。“你永远不会习惯它,”专门研究喷口虾的伍兹霍尔生物学家蒂姆·香克(Tim Shank)说。

辛迪从头到尾都是对的:这个地点在生物地理学上与Kairei没有区别。当你接近喷口时,你再次看到海葵聚集的景象,尽管密度不如Kairei;贻贝、蜗牛和螃蟹也更稀少。这里的一切都在Kairei已经存在,但Kairei的一切并不都在这里——从生物学角度看,这是一个较贫瘠的地点。对船上的一些科学家来说,这本身就是一个有趣的事实,需要生态学解释。但它对辛迪兴趣不大。“前两分钟很有趣,”她在午餐时谈到发现这个地点时说,“然后我们看到了虾。”

4月25日,星期三,南纬24°28′,东经69°53′ “杰森号”昨晚停机维修,有些人趁机看电影、补觉。丹和苏珊则通宵达旦地从他们声纳地图上发现的一座有趣火山中打捞岩石,这座火山位于我们新发现的喷口以南40海里。“我们得到了一些漂亮、新鲜、玻璃状的熔岩,”苏珊高兴地说。玻璃状熔岩是指快速冷却,没有任何元素结晶和分离出来的熔岩。它揭示了该地区形成海底的熔融地幔岩石的化学成分。如果熔岩是新鲜的——苏珊只能说它看起来不到一千年——那可能意味着该海山目前正在发生喷发。

4月27日,星期五,南纬24°30′,东经69°54′ 我们有六小时的时间探索现在被称为“克诺尔海山”的地方,然后我们必须返回我们的喷口点,完成那里的工作,并前往毛里求斯。海山从裂谷谷底高出4900英尺。“杰森号”下降到双火山峰之间的一个山顶平原上,那里深度约为海面以下7800英尺。几分钟之内,机器人就穿过一条五到十英尺宽的裂缝,裂缝消失在远方;我们看不到底部。丹说,那是板块边界——非洲和印度板块之间的边界。你可以在这里从一个跳到另一个。这两个板块正在以每年约两英寸的速度扩张。

接下来的几个小时,我们纵横交错地穿过这条裂缝。我们穿过一片片小丘状的枕状熔岩,它们像黑色的象背。这些区域点缀着几码宽的“浴缸环”,那是仍然炙热的熔岩从其冻结的表面下流失,导致火山表面坍塌的地方。我们穿过绳状熔岩,被拉伸成奇特的褶皱幕布,像蛋糕上的糖霜。我们穿过波纹状的熔岩片,看起来像麦田。有一次我们看到一条被裂缝切断的熔岩流,证明裂缝更年轻。这时,丹从椅子上跳了起来。

我们几乎没看到生命——几条长着尖鼻子的鱼一动不动地悬停在海底上方;几株海笔,一英尺高的铅笔状物体从巨石中伸出——我们从未发现喷口。这里很可能有一个,但我们时间不够了。在潜水后期,我们短暂地追逐了一个看起来像长达四到六英寸的巨大红虾,它沿着裂缝慵懒地游动。在地球的整个历史中,从未有人见过这个地方。

4月28日,星期六,南纬23°52′,东经69°35′ “尽管这次探险的驱动力是生物学,但我们对大洋中脊如何运作还有很多很多不了解的地方。”我终于让丹坐下来对着我的录音机说话。“然而,这类探险很难以需要更多了解地球这一基本部分来获得资助。这就是它——这就是地球地壳的形成方式。我们只调查了不到1%的区域。如果陆地上有同等规模的系统,那将是站不住脚的。”

“海洋学之所以难以进入公众视野(与太空计划相比),原因之一是你可以看到数百万英里外的太空。那是切实的。你看着海面,却无法深入其下——有时甚至连一毫米都无法深入。所以很难让人理解海洋下地球表面的奇妙之处。”

丹对海洋学,特别是这次航行的资金短缺感到不满;他部分归咎于此,导致了他和辛迪之间的局面。他说,他最终组织了这次航行,因为必须有人去做,而且没有人为此获得报酬。“我有一部分觉得我应该停止出海了,”他说,“我厌倦了撞墙。”

日落时分,离开喷口地点前,我们聚集在船头,为埃德蒙德田(Edmond Field)举行命名仪式,以纪念约翰·埃德蒙德(John Edmond),一位麻省理工学院的地球化学家,他在我们出海期间去世。1977年,埃德蒙德乘坐“阿尔文号”在加拉帕戈斯群岛附近发现了第一个温泉,鲍勃和凯伦都在他手下完成了研究生学业。我们用泡沫塑料杯喝着波特酒。然后鲍勃把空瓶子扔到了船舷外。

5月2日,星期三,毛里求斯 鲍勃和我坐在Maritim酒店的露台上,望着海滩,我们的船员们正在那里浮潜和帆板运动,等待回家的航班。“据我所知,这是有史以来第一次,在一次航行中完成了发现喷口、潜水勘测并采样所有这些工作。”他说,“这就是为什么我们如此难以获得资助,因为风险太大了。我们来这里之前,我心里有一种可怕的感觉——万一我们什么也没找到呢?那确实是一种可能性。”

在船上的时候,鲍勃收到了几封来自俄勒冈州立大学院长的电子邮件,询问他打算如何筹集今年余下时间的工资。“最大的压力,”他说,“是资金问题——我们都没有钱。所以我们都脾气暴躁。”

9月4日,星期二 辛迪发来电子邮件:她撰写的那篇关于此次航行的长篇论文,包含所有参与者的贡献,已被《科学》杂志接受。其主要结论是,印度洋喷口动物群与其它大洋的动物群足够不同,构成了一个新的“生物地理省”。大多数动物可能都源自太平洋祖先——除了虾。蒂姆的基因分析显示,这些虾与大西洋物种“Rimicaris”非常接近,以至于它们可能就是同一种物种。如果是这样,那么这些小生物经过多代努力,已经设法从北大西洋划行了超过10,000英里到达印度洋,反之亦然。毫无疑问,它们曾在南大西洋和西南印度洋脊沿线的许多温泉停靠,而这些温泉都从未被发现过。

“我曾希望能发现一些新的优势无脊椎动物……”辛迪的电子邮件写道,“为什么不是由成群的等足动物或底栖水母主导的喷口呢?这非常说明问题——喷口处有一些新奇之处,但在全球范围内物种扩散的程度足以让最成功的类型重复出现。”

然而,她表示,在海脊更偏僻的部分——也许在北极——仍有希望发现真正新奇的东西。只要地图上仍有空白区域,希望就一直存在。

请访问伍兹霍尔海洋研究所网站亲身体验这次探险:www.divediscover.whoi.edu。