斯图尔特·哈梅罗夫是个顽皮的人物——身材矮胖,一头灰发,脸庞宽阔而深邃。他的声音低沉而沙哑,饱含着70岁人生的厚重。二十多年来,他一直主持着一个关于意识研究的科学会议。他每天都穿着皱巴巴的牛仔裤和短袖衬衫出席。这种随意的穿着近乎邋遢。但在近距离接触时,他掌控一切,对他的批评者来说,他显得好斗。

他可能不太在意自己的穿着。但他非常在意他和他的理论如何被对待。

哈梅罗夫最出名的是在神经科学和哲学领域扮演着一种“刺激者”的角色。1994年,他从亚利桑那州医院(他至今仍在那里担任麻醉师)那个没有窗户的阴暗地下室里走出来,提出了一些——当时看来——关于人脑最离奇的观点。

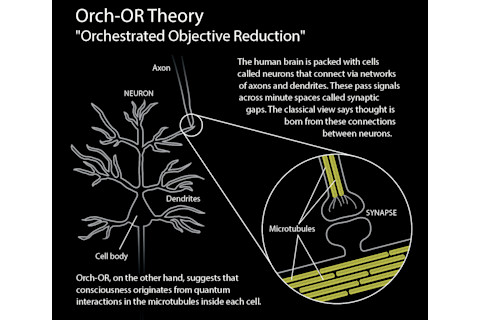

大多数神经科学家认为思想产生于名为神经元的脑细胞。哈梅罗夫则认为,最有意义的活动发生在极其微小的量子层面,在那里,光子和电子等亚原子粒子表现出奇异的行为。他相信,量子物理学驱动着意识。

如果这些想法是哈梅罗夫独自提出的,他可能会被忽视,但他的合理论者是,一位受人尊敬的数学物理学人物。他们的理论,被称为“协调客观还原”(orchestrated objective reduction),简称 Orch-OR,认为名为微管的结构(负责细胞内物质运输)是我们有意识思维的基础。

但彭罗斯-哈梅罗夫模型在科学界被视为“不切实际”。领先的专家们直接驳回了新模型。批评认为,量子效应在实验室中出了名的难以维持,需要超低温和屏蔽,以防止最轻微的干扰。批评者说,生物体“温暖、潮湿且嘈杂”,根本无法让显著的量子效应持续存在。此外,神经科学家认为,彭罗斯-哈梅罗夫模型没有提供可检验的假设。

数学物理学家罗杰·彭罗斯爵士在2017年意识科学大会上发言。(图片来源:布拉德·布尔)

布拉德·布尔

两人明确表示不同意,多年来发表了更多论文。但是,尽管彭罗斯的声誉过于崇高,难以被摧毁,哈梅罗夫似乎通过流行文化找到了最坚实的基础。他接受了迪帕克·乔普拉(一位量子意识理论的作者和新时代精神导师)的支持。他还出演了《我们到底知道什么?》(What the Bleep Do We Know?),这部电影因推崇一种我们日常存在的量子神秘主义而激怒了科学家。

在2006年的某次会议上,哈梅罗夫发表了一次演讲,概括了他与科学界的关系。在一次名为“超越信仰”(Beyond Belief)的会议上,许多学科的顶尖人物济济一堂,他提出了从意识到着眼于量子力学的“灵性”等各种理论。最后,著名物理学家劳伦斯·克劳斯从观众席上发言。“从物理学的角度来看,”他说,“你所说的一切都是胡说八道。”

许多人认为哈梅罗夫荒谬可笑,他就像路易斯·卡罗尔故事中的一个人物,从蘑菇下喊道,我们都错了,某种量子魔法支撑着我们的大脑功能。

但仅仅四年后,转变正在发生。2010年,哈梅罗夫受邀在加州山景城谷歌园区的一次不那么公开的会议上发言。他的演讲表明,他对现实的看法可能比某些人想象的更为坚定。

哈梅罗夫和其他几位科学家受谷歌视觉搜索技术研究员哈特穆特·内文的邀请。那时,科学家们已经开始尝试利用量子物理定律来构建。生物学家也开始怀疑量子物理学可能对光合作用和利用地球磁场迁徙等过程至关重要。内文说他对哈梅罗夫的研究很感兴趣,因为了解大脑的效率可以为谷歌节省巨额成本。

“我认为人脑能够每天只靠一勺糖就能完成如此巨大的壮举,这相当了不起,”内文说。

在哈梅罗夫穿梭于科学嘲笑的荒草丛中时,一件有趣的事情发生了:数据出现了。

这些数据不足以证实Orch-OR,但新发现表明哈梅罗夫的一些主张比之前认为的更具合理性。此外,微管——哈梅罗夫认为大脑中量子操作的所在地——突然成为热门话题。而且,两名研究人员发现,这位老麻醉师可能是对的:量子物理学可能对我们的意识、认知甚至记忆至关重要。

难题

尽管哈梅罗夫在科学界备受争议,但他主持的会议仍然是神经科学研究人员和哲学家的热门话题。1994年,在他的第一届图森意识大会上,一位名叫大卫·查尔默斯的年轻哲学家——一位穿着皮夹克的澳大利亚人,当时留着重金属乐迷那样长而蓬松的头发——以对一个古老问题的新解释引起了轰动。

查尔默斯认为,一些与认知研究相关的问题相对“容易”解决。大多数信息处理,例如驾驶汽车,都只是计算。为此,神经元放电就足够了。他说,“难题”是意识的存在。我们大脑中相同的线路让我们享受吃苹果的乐趣,也让我们在没有实际苹果时想象吃苹果。科学无法精确解释这是如何发生的。理论早已层出不穷,像神经科学家克里斯托弗·科赫(与DNA分子共同发现者弗朗西斯·克里克合作)这样的研究人员寻求他所称的意识的神经关联。

但是,当大多数人坚持正统的物理学和神经科学理解时,哈梅罗夫却提出了他更出格的想法。

在2016年图森意识科学大会期间,哈梅罗夫受到了作为会议组织者的尊重,也偶尔成为笑柄。例如,当哈梅罗夫拿起麦克风,将刚刚展示的一切与自己的理论联系起来时,听众中可以听到明显的抱怨声。

但在会议中期一个特别炎热的中午,哈梅罗夫在阴凉处找了个座位,他争辩说他只是以牙还牙:他说,他的批评者可能用学术上的客套话来掩饰他们的判断,但实质上他们是在说他浪费了自己的职业生涯,以一种错误的方式试图将神经科学引向纯粹的猜测和量子玄学。

“罗杰仍然支持我们,”他谈到彭罗斯时说,“老实说,我们感觉自己处于上升期。”

彭罗斯仍然致力于他们多年来共同发表的——理论科学。他们在书本之外存在分歧。彭罗斯对他们理论的哲学含义大多保持沉默。哈梅罗夫则自由地推测这一切意味着什么。例如,他提出临死体验可能反映了某种真实的东西:一个潜在的短暂的量子来世。

那么,挑战在于抛开哈梅罗夫的猜测,转而关注他和彭罗斯发表过的成果,以及这对奇怪的搭档当初是如何走到一起的。

哈梅罗夫的生平,以及至少他的一些主张,比他的批评者通常承认的,更牢固地根植于科学。

嘉年华叫卖人的儿子

哈梅罗夫于1947年出生于纽约布法罗。他的父亲哈利曾是一名嘉年华叫卖人,并在滑稽剧和歌舞杂耍中担任喜剧演员。他的祖父亚伯拉罕对他影响巨大。他会给年轻的斯图尔特买科学书籍,并教他爱因斯坦的理论。“他有点像个知识上的票友,”哈梅罗夫说,“他懂很多很多东西。”

当他开始接受高等教育时,哈梅罗夫已经对“心身问题”产生了浓厚的兴趣——本质上,就是查尔默斯提出“难题”之前的“难题”。

哈梅罗夫选择了医学院,但迟迟找不到专业。神经内科?精神病学?在图森医疗中心实习期间,麻醉科主任告诉他,麻醉是理解意识的关键。于是哈梅罗夫进行了调查,他的麻醉职业生涯很快就形成了。

哈梅罗夫说,处于麻醉状态的病人除了意识之外,大脑功能相对正常。神经元持续放电,甚至疼痛信号也沿着正常路径传递。但这种疼痛从未被感觉到,从未被体验到。麻醉科学正处于难题的核心——允许“简单”的计算过程继续进行,同时选择性地消除主观体验。但没有人确切知道它是如何发生的。

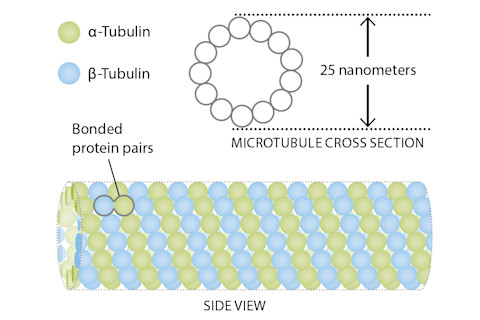

在他的职业生涯早期,哈梅罗夫怀疑微管可能会提供答案。微管是在20世纪60年代偶然发现的。在接下来的几十年里,它们被证明是自然界中最通用的生物结构之一。微管蛋白(一种柔性蛋白质)组装成长链以形成微管。这些25纳米宽的管子——比红细胞小数千倍——存在于植物和动物的每个细胞中。

这些中空的圆柱形结构由两种类型的微管蛋白(称为 α 和 β)组成,它们结合成一个单元。这些单元自行组装成链,形成微管。微管存在于所有植物和动物细胞中,具有多种用途,从支持结构到传送带,甚至可能是意识的所在地。(图片来源:艾莉森·麦凯/发现)

Alison Mackey/Discover

微管作为关键的细胞骨架,支持活细胞的结构;作为传送带,将化学成分从一个细胞输送到另一个细胞;并且作为自身的运动者,采取不同的形态并分裂染色体。在细胞分裂过程中,微管将染色体从细胞的一端移动到另一端,然后将染色体定位在新形成的子细胞中。微管甚至在细胞外部也发挥作用,形成纤毛和鞭毛,使细胞能够运动。这使得这些结构有点像生物学界的变形金刚。

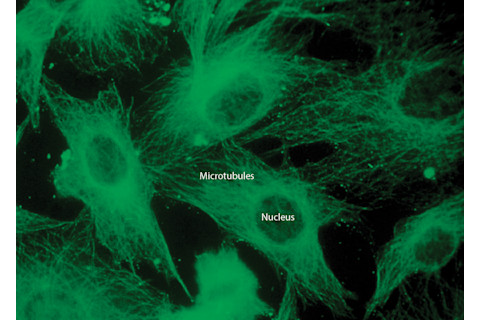

特殊的荧光显微镜揭示了有助于细胞形态和机械支撑的细胞骨架结构。这种细胞骨架主要由形成微管丝的微管蛋白组成。(图片来源:戈帕尔·穆尔蒂/科学源)

戈帕尔·穆尔蒂/科学源

哈梅罗夫开始相信微管在麻醉效应——即意识中——扮演着决定性角色。他以单细胞的草履虫为例。“草履虫没有中枢神经系统,”他说,“没有大脑,没有神经元,但它能游来游去,寻找食物,寻找伴侣,并避开危险。它似乎会做出选择,而且它确实似乎在处理信息。”

如何?或者更符合哈梅罗夫的观点,在哪里?草履虫的哪一部分发生了这种粗糙的认知?哈梅罗夫相信他可以在草履虫唯一的内部结构中找到答案:微管,草履虫的细胞骨架。由于这些是纳米级结构,他还开始思考量子物理学可能发挥作用。但在整个20世纪80年代,他的研究在公众认知方面毫无进展。然后,在1990年的一晚,他坐下来阅读彭罗斯的著作《皇帝的新脑》(The Emperor's New Mind),这是一本出人意料的畅销书,它蜿蜒穿梭于物理学、宇宙学、数学和哲学,最后在一个令人震撼的终点——意识——停下脚步。

(图片来源:丹尼斯·昆克尔显微镜/科学来源)

丹尼斯·昆克尔显微镜/科学来源

在他的结尾页面中,彭罗斯想知道神经元的放电是如何产生体验的。他认为量子物理学可能是理解意识所必需的。

但是,在身体这个对脆弱的量子扰动来说并不适宜的环境中,这种事情可能发生在哪里呢?哈梅罗夫立即感到与彭罗斯有一种联系。当然,他认为微管掌握着答案。

从远处看,这两人似乎是一对奇怪的组合:彭罗斯是过去半个世纪中最受尊敬的科学家之一,他在宇宙学和广义相对论方面的工作为他赢得了崇高荣誉。哈梅罗夫则相对默默无闻,大声疾呼一种晦涩的生物结构。但几年之内,他们就开始共同撰写论文,并引来了同时代科学家们的蔑视。

像这种草履虫一样的单细胞生物,即使没有大脑或神经元,似乎也能处理信息。哈梅罗夫认为微管或许可以解释这是如何发生的。(图片来源:特德·金斯曼/科学来源)

特德·金斯曼/科学来源

数据到来

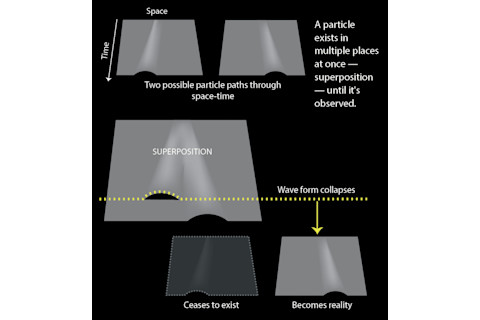

总而言之,Orch-OR 提出意识起源于微管和神经元内部的活动,而不是神经元之间的连接。用球拍击打网球后,您可以使用传统物理学来预测它在任何特定点的位置。但在量子领域,这种预期就失效了。根据量子力学的传统解释,运动在被观察之前是未知的。物理学家将这种决定发生情况的最终观察称为波“坍缩”成单一状态。

在神经元内部的量子系统中,哈梅罗夫和彭罗斯认为,正是波函数的每一次坍缩产生了意识时刻。

哈梅罗夫和彭罗斯犯了用一个谜团来解释另一个谜团的错误:我们不理解意识,我们也不理解量子物理学,所以它们也许能互相解释?

因此,Orch-OR过去是,现在仍然容易受到攻击——许多人对此乐此不疲。二十年前,神经哲学家帕特里夏·丘奇兰和物理学家马克斯·泰格马克就是那些直接发起猛烈攻击的人之一。哈梅罗夫和彭罗斯做出了回应,哈梅罗夫发表了Orch-OR产生的20项可检验预测的清单。

斯图尔特·哈梅罗夫和罗杰·彭罗斯爵士提出的量子意识理论认为,微小的细胞结构——微管——是意识思维的基础。(图片来源:艾莉森·麦凯/发现)

Alison Mackey/Discover

然而,更宏大的理论在一定程度上分散了人们对哈梅罗夫一些观点的注意力:量子物理学可能在人类认知和意识中扮演着非同寻常的角色,而微管——神经元内部的活动——可能承载着这些量子事件。

“如果你在十年前提出这样的推测,你会被贴上疯子的标签,”谷歌的内文说。

传统量子力学认为,一个物理系统在被观察之前不具有确定的属性——这种行为被称为波函数坍缩。例如,在欧文·薛定谔的经典思想实验中,盒子里的猫在被观察为活或死之前,处于既死又活的状态——这被称为叠加。因此,观察,或者意识本身,导致波坍缩。而 Orch-OR 提出的恰恰相反:坍缩导致了意识的产生。(图片来源:艾莉森·麦凯/发现)

Alison Mackey/Discover

但研究人员最近发现,量子效应对于某些生物过程(如光合作用)至关重要。当一个光子击中一片叶子中的电子时,电子将其传递给另一个被称为反应中心的分子,该分子将光能转化为化学能来滋养植物。科学家一直认为这个过程看起来效率高得惊人,因为在这个过程中损失的能量非常少。

随后在2007年,研究人员开始怀疑量子物理学是这种效率的幕后推手。电子可以利用叠加的量子效应(粒子可以同时存在于两个地方),来测试通往光合作用发生地反应中心的几条路径,并选择最有效的那条。这个概念尚未被证实,但已获得关注。内文说,科学家现在谨慎地不直接否定这些想法。

例如,在最近发表于《自然物理学》(Nature Physics)杂志的一篇论文中,日本先进科学研究所的物理学家尼尔·兰伯特称新的光合作用研究非凡,仅仅因为它提出量子效应可以在室温下的生物系统中发生。

最近,宾夕法尼亚大学研究员、哈梅罗夫的批评者罗德·埃肯霍夫给蝌蚪注射麻醉剂,以找出它们结合了哪些分子。他的团队发现微管蛋白是其中之一,随后发现如果施用一种反作用剂——一种微管稳定药物——麻醉效果也会消失。他仍然是哈梅罗夫“推测性”理论的批评者,但表示他的研究表明微管可能在意识中扮演“某种角色”。

然而,哈梅罗夫仍然备受争议。大脑研究员和意识专家科赫拒绝置评,他说他不想成为每个人都用来驳斥哈梅罗夫-彭罗斯理论的“永恒批评家”。但有些人正在转变态度。

密歇根大学麻醉科神经科学家安东尼·胡德茨说:“我一直对斯图尔特关于微管的说法持相当怀疑的态度。但现在有了数据。我不得不说,我认为斯图尔特现在确实有了一定的势头。”

胡德茨认为微管是解释麻醉作用的一个很好的潜在机制。“我感觉整个微管理论确实发展得相当成熟,”他说。对胡德茨来说,未来的关键是检验微管内部的分子事件是否真的与哈梅罗夫提出的量子事件相关。

现在,两位独立工作,却都公开受哈梅罗夫启发的科学家,正在将微管研究推向一个全新的高度。

神经元内部

安尼尔班·班迪奥帕迪耶在他2016年哈梅罗夫意识科学会议上的演讲中总结了他的研究。班迪奥帕迪耶身高六英尺,身材纤细,一头乌黑的头发,脸上带着宽广而愉快的笑容。他40岁出头就能在日本国家材料科学研究所(NIMS)领导自己的研究小组,这对他来说是一份非常好的工作。作为一名物理学家,他研究过自然和人工大脑的内部运作。班迪奥帕迪耶认为,要理解大脑功能,科学家必须理解神经元内部的运作,包括微管。

传统的观点是,当细胞膜内的通道打开,带正电的离子涌入神经元时,神经元就会放电。一旦达到特定阈值,电信号就会沿着轴突——神经元内的神经纤维——传播,神经元就会放电。轴突是连接神经元与其他细胞的长导线。每个轴突内部都有一束纳米线,其中包括微管。

班迪奥帕迪耶发现,他可以对微管施加这些特定电荷之一,导致神经元内的活动增强。通过让电流持续流动,他可以使神经元放电,或者——通过切断信号——完全阻止它放电。

他说,这束纳米线像吉他弦一样共振,放电速度比神经元正常活动快数千倍。他认为,与所有当前的科学理解相反,神经元并非人类思维过程的本质或首要原因。

“(神经科学家)需要深入——深入到微管中,”他说。

对班迪奥帕迪耶来说,现代脑科学对神经元的强调是错误的。他有时大胆地将神经科学比作皮肤病学。

“神经元是皮肤,”他说,“它很重要,是的,但并非全部。”

边缘还是前沿?

班迪奥帕迪耶2013年关于微管的工作需要改装一台特殊的显微镜,并与一家外部公司合作制造一根1x1纳米的针尖——班迪奥帕迪耶说,这是有史以来制造的最小的针尖。他的团队用它以令人难以置信的精度窥探微管内部。

班迪奥帕迪耶将针插入大鼠神经元以观察微管。当他这样做时,房间里一面墙上的显示器闪烁着动物生物学最微小层面的图像。接下来的实验是施加各种电荷,并观察神经元的“皮肤”以及微管内部。一开始,什么都没有发生。但当他开始对微管施加特定能量电荷时,它做出了反应,振动并传导电流。这很奇特,也很令人兴奋。

安尼尔班·班迪奥帕迪耶,一位研究人工和自然大脑的物理学家,一直在对微管施加电流以观察它们的反应。(图片来源:布拉德·布尔)

布拉德·布尔

微管由许多独立的亚基组成。如果它们以纯粹的经典方式(作为绝缘体——如木材、玻璃和其他阻止电流自由流动的常见材料)运行,那么跨越微管的电阻应该会增加。但班迪奥帕迪耶在施加特定交变电流时发现了一些非常不同的东西。电阻水平跳跃了10亿倍。微管表现得像半导体,这是电子学中最重要的发展之一。他站在那里,对自己的结果感到惊叹。

“当你得到这样的结果时,”他说,“你会感到害怕。我是不是哪里错了?”

但他核实了,甚至让日本国家材料科学研究所(NIMS)实验室以外的同事也查看了他的结果。在随后的实验中,他发现微管中的这种传导活动先于神经元或膜水平的放电。他的微管研究发表在《生物传感器和生物电子学》(Biosensors and Bioelectronics)杂志上。他还有另一项研究仍在同行评审中。

这些发现仍需其他科学家复制。但那些推崇班迪奥帕迪耶发现的人对他的地位持哲学态度。

“如果你想寻找前沿科学,你必须探索已知领域的边缘,”曾在美国空军研究开发部门东京工作并资助了班迪奥帕迪耶部分研究的毒理学家大卫·桑塔格说。

他说:“如果你走错了路,你会碰到它疯狂的邻居——边缘科学。问题在于了解你何时处于分叉点。边缘何时变成前沿?”

目前,班迪奥帕迪耶显然仍处于边缘。但他为这场辩论带来了新东西:一个可以复制或不复制的实验,以及对哈梅罗夫的不同视角。

他小心翼翼地将自己与哈梅罗夫更宏大的意识理论区分开来。“这不是我关心的,”他说。不过,他形容哈梅罗夫是自己研究的父亲。“这个人早在1982年就在谈论微管了,”他说,“只是思考它们,无法像我一样研究它们,他知道,而且比其他所有人都超前得多。我想知道,‘他有什么样的大脑?’”

电路缺失的元素

还有另一位经验丰富得多的科学家,也在从事同一领域的研究,并在微管方面取得了显著成果。

杰克·图申斯基是阿尔伯塔大学的生物物理学家,也是哈梅罗夫的长期合作者,他开发抗癌药物。他的最新发现表明微管具有有趣的导电特性,但也可能被称为“忆阻器”。忆阻器是电路中备受追捧的第四个元件,最初由加州大学伯克利分校的电气工程师莱昂·蔡理论化。

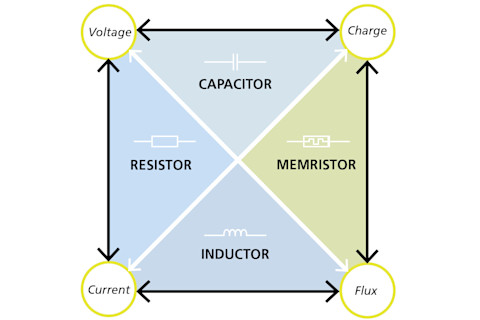

蔡看到了显而易见的东西。现有的三个电路元件——电阻器、电容器和电感器——都依赖于控制电流如何流动、如何储存以及在电路中移动时如何变化的成对关系。

• 电阻器(电压+电流)

• 电容器(电压+电荷)

• 电感器(磁通量+电流)

通过研究这些配对,蔡理论化认为应该存在第四个电路元件,用于控制“缺失”配对——电荷和磁通量之间的关系。蔡创造了“忆阻器”一词,借用了“记忆”和“电阻器”的词根,从那时起,他的工作就严格限于数学。如果存在这样一个电路元件,它会做什么?蔡的方程表明,忆阻器的电阻或电导率不会像灯泡那样恒定,而是动态的,并由流过该器件的电流历史决定。

电路使用四个基本变量——电流、电压、电荷和磁通量。这些变量之间的关系导致了电路的经典元件——电阻器、电容器、电感器——只有一个配对除外:电荷+磁通量。忆阻器填补了这个空白,创建了第四个电路元件,其操作方式类似于带有记忆的电阻器。(图片来源:艾莉森·麦凯/发现)

Alison Mackey/Discover

有什么大不了的?在晶体管中,电子流的任何中断都会导致数据丢失。然而,忆阻器既包含电子流也包含离子——带电原子。

因为它们能记住之前通过材料的电荷,所以即使关闭电源,信息也能保留。在计算机中,这项创新意味着不再需要重启。计算机将像灯泡一样即刻启动,硬盘驱动器将成为过去。

制造忆阻器芯片以实现可扩展到消费级计算机的成本竞争已经开始,这有充分的理由:忆阻器所需的能量可能仅为标准芯片的1%。虽然标准计算机芯片仅限于0和1的二进制代码,但忆阻器处理的是分数单位信息——这一发展被认为是构建像人脑一样行为的计算机的关键。

图申斯基直到2015年在印度的一次会议上遇到蔡,才熟悉忆阻器。“我认为微管是忆阻器,”蔡告诉他,这表明他对哈梅罗夫的工作长期以来一直感兴趣。蔡说,当他有一次听到哈梅罗夫指出微管在自然界中无处不在,而神经元则不然时,他特别震惊。这种见解——实际上是一个简单的事实陈述——让蔡觉得至关重要。“所有这些生物系统都从事某种信息处理,”他说,“那它们是如何做到的呢?”

他认为哈梅罗夫在微管中找到了答案。

图申斯基与他的长期研究合作者哈梅罗夫截然不同。他沉稳务实,已在同行评审期刊上发表了400多篇论文,在精准医学和计算生物学等实证领域辛勤耕耘。“斯图尔特,我认为,非常容易进行推测,”他说,“在许多方面,他是自己最大的敌人,如果他能稍加限制自己,会做得更好。但斯图尔特是个天才。他在与彭罗斯合作之前关于微管的工作是杰出的,这也是我今天研究微管的原因。”

为了验证忆阻器理论,图申斯基的团队在一个培养皿中装满微管、微管蛋白和缓冲溶液,然后通电。在数周的时间里,他发现了一个令人着迷的结果。他用越多的微管替换缓冲溶液,导电性就越好。

图申斯基说:“随着微管数量的增加,电导率增加了两到三倍。”这表明微管比缓冲溶液更善于导电。

此外,他还发现了标志性的忆阻效应:当他反转电流方向时(例如在交流电中),电导效率提高了,就好像微管记住了之前流过它的电流一样。

图申斯基的实验室去年夏天在《自然科学报告》上发表了一篇关于微管导电特性的论文,目前正在准备一篇关于微管作为忆阻器的论文。如果这些结果成立,那将支持哈梅罗夫的论点。

量子领域

在图森会议的最后一个早上,哈梅罗夫慢慢地把行李箱推出大堂,然后一屁股坐到一张休息椅上,处理一些行政事务。

“我认为进展顺利,”他说,“人们告诉我他们很享受。我组织的这个,所以可能是胡说八道。但我想他们是认真的。”

由于这是哈梅罗夫的作品,所以少不了一番争论。查尔默斯指责哈梅罗夫把会议带入量子领域太深。

哈梅罗夫早有准备。他说,之所以能安排这么多面向量子的会议,是因为量子生物学是一个不断发展的领域。

当然,这绝不是说哈梅罗夫赢得了这场辩论。他尚未将边缘重构为前沿,也许永远不会。但此时此刻,科学的成功在一定程度上是数学的一个简单函数——一个想法是获得还是失去支持者?——他显然正在上升,这一点在他起身离开时可能从未如此明显。

他一只手搭在行李箱把手上,立即被人拦住。曾经对哈梅罗夫不屑一顾的麻醉师胡德茨走过来打招呼。他似乎真诚地对他的主人说:“这是一次非常棒的会议,斯图尔特。我玩得很开心。”

哈梅罗夫感谢他。他们闲聊了一会儿,胡德茨转身准备离开。“你知道吗,”哈梅罗夫叫住他,“你应该研究一下微管。”

“你这么说真巧,”胡德茨回答,“因为我们实验室正在讨论这件事。有些兴趣。我们可能真的会这么做。”

史蒂夫·沃尔克是《发现》杂志的特约编辑。