去年夏末,联合国环境规划署出版了一本不寻常的书:这是第一本准确的世界珊瑚礁地图集。书中显示,许多珊瑚礁状况非常糟糕,即使是那些没有被用作捕鱼方法的炸药炸毁的珊瑚礁。“珊瑚礁正遭受攻击,”该计划的执行主任克劳斯·托普弗说。“它们正因人类活动而迅速退化。它们被过度捕捞、炸毁和毒害。”这张地图集于9月11日发布。它并未获得头版报道。

这不是说它就能获得头版报道;不需要恐怖分子的大规模谋杀或装满炭疽的信封,就能让我们忘记海洋。我们一直以来都很少关注它——总是有些矛盾地对待它,既视它为无限的食物来源,又视它为无限的垃圾桶。但过去一年,我们开始正视它的真实极限。珊瑚礁地图集虽然色彩斑斓,但远不如欧盟去年2月决定在产卵季节关闭北海五分之一区域禁止鳕鱼捕捞那样触动人心;这直接影响了英国人的炸鱼薯条。继1992年纽芬兰附近大浅滩渔场和1994年乔治浅滩渔场崩溃之后,北大西洋鳕鱼——曾是喂养欧洲文明扩张到美洲的鱼,也是人们声称海洋取之不尽时想到的那种鱼——的巨大种群几乎已近枯竭。

然而,仍有乐观的理由。仅仅因为我们开始了解我们对海洋所做事情的全部程度,2001年就成了充满希望的一年——希望我们终于准备好减缓这场破坏。

“我研究过的每一个生态系统,都与我开始研究时相比,发生了无法辨认的变化,”斯克里普斯海洋学研究所的海洋生态学家杰里米·杰克逊说,他在加勒比海的珊瑚礁和海龟草甸中度过了三十多年。“我有一个29岁的儿子,我曾经带他去牙买加的珊瑚礁浮潜,给他看那些美丽的珊瑚。我有一个15岁的女儿——我现在只能给她看一大堆海藻。”

正是这种个人损失感促使杰克逊召集了18位有类似经历的科学家,他们来自美国和澳大利亚。他们的想法是得出一个概览,一个他们可以传达给其他人的宏观理解。结果,于去年7月发表在《科学》杂志上的报告令人警醒。杰克逊和他的同事们发现,我们几个世纪以来一直过度捕捞沿海水域,而过度捕捞的影响已经波及整个沿海生态系统。近几十年来,当我们获得允许我们观察水下世界的潜艇、相机和水肺潜水装备的同时,我们破坏它的速度也令人恐惧地加快了。杰克逊说,把我们周围的海洋想象成像野牛一样繁盛的大平原;现在想象一下野牛消失了,草原变成了小麦的单一栽培——在海洋的情况下,这将是难以入口的浮游生物和水母。这就是我们为子孙后代准备的遗产。

新泽西州开普梅的渔民们卸下一艘装满鲱形鱼的船,这种鱼是沿海食物链的重要环节。一些生态学家估计,在过去十年里,鲱形鱼的数量下降了50%以上。摄影:Tom Tavee

杰克逊及其同事所说的过度捕捞——指的是对海洋哺乳动物和爬行动物以及鱼类的过度捕猎——不仅仅是破坏了我们吃的动物。因为它们过去吃的东西不再被吃掉,整个生态系统就发生了变化。例如,加勒比海曾经到处都是绿海龟。“历史记载令人难以置信,”杰克逊说。“在哥伦布的第二次航行中,他们感觉仿佛搁浅在海龟的背上,无法航行过去。然后在18世纪的一本牙买加历史中有一段精彩的描述——我几乎能一字不差地记起来:‘据称,在迷雾天气中迷失方向的船只,竟然完全依靠这些生物的声音导航到岛屿。’”

加勒比海的绿海龟的叫声早已平息;只有极少数的原始种群得以幸存。当英国在17世纪控制牙买加时,他们开始将海龟喂给从西非带来的奴隶,让他们在甘蔗种植园工作。杰克逊发掘了历史记录,显示英国人在仅开曼群岛每年就屠杀了多达13,000只海龟。根据这些和其他记录,他估计加勒比海曾经有4500万只海龟在游动。“所以你问自己一个问题,”杰克逊说,“‘这些海龟都做了些什么?’”

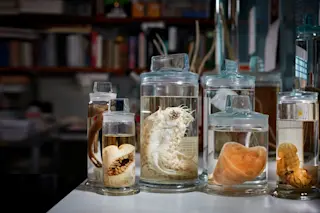

它们吃掉了海龟草,等等。海龟草覆盖了加勒比海浅海海底的10%到20%;虾在里面生活,鱼在里面繁殖,因此它对人类来说也是一种重要的资源。根据17世纪的博物学,海龟草曾经有四到六英寸长——但那是在有海龟修剪它的时候。“现在它已经及膝高,在洋流中轻轻摇曳,”杰克逊说。“它从底部向上生长,所以顶部是最老的,已经腐烂发臭,上面覆盖着各种附着生物和真菌。”在腐烂的叶片上生长的一种黏菌,在20世纪80年代毁灭了佛罗里达湾和墨西哥湾的大片海龟草。那些爆发让渔民们非常沮丧。杰克逊认为,根本原因在于海龟的缺乏。

在阿留申群岛外的海带森林中,缺失的是海獭。海獭吃海胆,海胆吃海带,这三者达到一种稳定状态——直到人类开始吃海獭并为了它们的皮毛而猎杀它们。考古挖掘的证据表明,原住民阿留申人早在2500年前就在消灭当地的海獭种群,而欧洲的毛皮商人到19世纪末几乎完成了这项工作。但到20世纪,海獭捕猎被禁止了,到杰克逊的合著者、美国地质调查局的海洋生物学家吉姆·埃斯特斯于1970年去阿留申群岛时,海獭已经有所恢复:有些岛屿有海獭,有些则没有。

“只需要大概两秒钟就能看到区别,”埃斯特斯回忆起他第一次访问一个没有海獭的岛屿时说。“我们往水里看,到处都是海胆——没有海带。”没有海獭来吃它们,海胆爆发性地繁殖,吃掉了所有的海带,将海底变成了像铺路石一样的海胆荒原。海獭和海带在阿留申群岛都持续恢复,直到1990年,虎鲸开始大量捕食海獭。埃斯特斯认为,很久以前,虎鲸是吃其他鲸鱼的,但人类在20世纪50年代和60年代捕杀了大部分的鲸鱼。虽然埃斯特斯无法证明,但他认为虎鲸随后转向了其他海洋哺乳动物种群,先是灭绝了海豹和海狮,然后又对海獭下手。他不确定它们现在在吃什么。

在其他地方,情况类似——人类从生态系统中移除了顶级消费者;生态系统失控——但参与者不同。在切萨皮克湾,曾经阻碍航行的曾经是高大的牡蛎礁,而不是绿海龟,尽管那里曾经有很多海龟,以及海牛和海豚。牡蛎通过过滤水中的浮游生物来进食,而且在殖民时期它们数量众多,据估计它们每三到六天就能过滤掉整个海湾的水。但机械化的牡蛎拖网捕捞始于19世纪末,到20世纪30年代,牡蛎数量已经锐减。杰克逊及其同事认为,海湾目前的问题——尤其是过多的浮游生物大量繁殖,导致水体缺氧并杀死鱼类——可以追溯到这些以浮游生物为食的牡蛎的灭绝。

一些科学家不同意杰克逊团队对海洋生态系统“自上而下”控制的强调。他们将切萨皮克浮游生物大量繁殖的主要原因归咎于现在从农田和居民区流入海湾的大量氮和磷——植物营养物质。但这有点学术争论:没有人否认自上而下和自下而上的控制都很重要——或者说,过度捕捞导致顶级消费者被移除对沿海水域产生了巨大影响。“想象一下塞伦盖蒂,”杰克逊说,“那里角马、大象、野牛、鬣狗和狮子都消失了,顶级的消费者变成了白蚁和蝗虫。这就是所发生的情况。”

那么,希望在哪里呢?

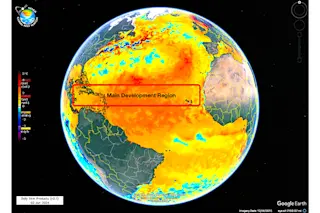

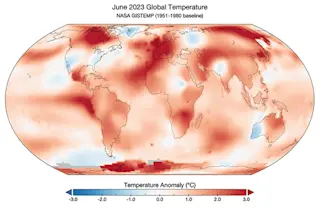

希望在于:过度捕捞是一场灾难,但它是一场独特的可控的灾难。营养物质的流失可能正在沿海水域造成死区,但我们不能停止给农田施肥;全球变暖对珊瑚礁构成了严重威胁,但我们不能停止排放温室气体,而且现在可能已经太晚了。这两场对沿海海洋的攻击都有我们整个经济作为支撑。过度捕捞则不同。如果我们真的想,我们可以阻止它,或者至少加以控制。而且,世界各地,在小范围内,人们正在开始这样做。

他们并非通过传统的渔业管理技术来实现这一目标,在这些技术中,科学家试图估算鱼的数量以及可以安全捕捞多少,然后试图强制执行这些估算,以应对不合作的渔民。正是这种系统导致了鳕鱼种群的崩溃。现在有效的方法则简单得多,无论是构思还是执行:它包括建立“禁止捕捞”保护区,在那里完全禁止捕捞。在人们这样做的地方,他们发现了“免费午餐”。“现在从世界各地、从加勒比海、太平洋和东南亚的案例中都可以证明,”联合国环境规划署珊瑚礁地图集的主要作者、海洋生态学家马克·斯伯尔丁说。“关闭一小块珊瑚礁的区域,导致了总鱼产量的大幅增加。在这小块区域内,成年鱼类种群得到了极大的改善,并且它实际上向周围的珊瑚礁输送了鱼类。”

“保护区是双赢的;证据非常充分,”迈阿密国家海洋渔业局的渔业生物学家吉姆·博恩萨克说,他最近展示了肯尼迪航天中心周边泻湖中禁止捕捞区域的好处。“这有点像我们发现了海洋的青霉素。”

海洋保护区的想法在2000年得到了一个巨大的推动,当时克林顿总统发布了一项行政命令,指示联邦政府建立一个受保护的海洋区域系统,类似于陆地上的国家公园。去年夏天,托尔图加斯生态保护区在基韦斯特以西80英里处建立;它覆盖了197平方英里的珊瑚礁和鱼类产卵地,但它使其成为美国水域中最大的保护区。布什政府保留了克林顿的命令,但目前它不是国家优先事项。我们现在都有其他事情挂心。

但我们现在有机会去关注海洋,这是我们不应错过的。不是为了恢复一个可以让我们搁浅在牡蛎堆中、用桶抓鱼、绿海龟为我们导航回岸边的天堂——那些日子已经一去不复返了,这要归功于我们的祖辈。“我们在海洋下面看不到我们所做的事情,”博恩萨克说。“我们可以在陆地上看到,当森林被砍伐,野牛消失时。直到我们抓不到鳕鱼,它才变得明显。”我们的祖辈可以看到他们对野牛做了什么,但他们还是这么做了。我们有机会做得不同——少一些无知。一百年后,我们的子孙将如何评价我们?这将取决于我们留给他们的海洋。