1959年末,当时斯坦福大学物理学教授伦纳德·希夫(Leonard Schiff)注意到一份杂志上刊登的一种新型陀螺仪的广告。这则广告引发了他与同事威廉·费尔班克(William Fairbank)的讨论,费尔班克是低温物理学的爱好者,他问如果能制造出这样一个完美的陀螺仪,他会用它来做什么。

希夫的回答正是费尔班克自己所想的:用它来检验爱因斯坦的广义相对论。特别是,检验该理论更引人注目的一个预测——太空中旋转的物体会带动周围的时空本身一起旋转。这种效应,被称为帧拖曳效应(frame-dragging),小到足以作为“无穷小”一词的教学说明,但它确实应该存在。而要观测到它,则需要一个近乎完美的陀螺仪。

1960年,费尔班克、希夫和斯坦福大学工程师罗伯特·坎农(Robert Cannon)采纳了这个想法,并发起了他们当时称之为“斯坦福陀螺仪实验”(Stanford Gyroscope Experiment)。根据当地传说,他们做出决定时全身湿透;自1971年以来一直领导该项目的斯坦福大学物理学家弗朗西斯·埃弗里特(Francis Everitt)称之为“你已经听腻了的关于游泳池和三个裸体男人的著名故事”。在游泳池里,他们还一致认为,如果他们想要陀螺仪完美,就必须把它放到卫星上,并把卫星送入轨道。

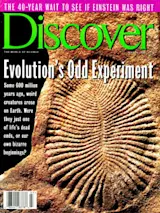

三十七年后,这个看似修辞的问题已经发展成为美国宇航局(NASA)历时最长的天体物理发展计划。重力探测器B(Gravity Probe B),现在这样称呼它(重力探测器A是1976年一项检验相对论另一个方面的实验),于1963年11月首次获得NASA支持,并从那时起一直进展缓慢。多年来,一系列NASA设立的评审委员会都赞扬该计划取得了卓越的技术成就。在20世纪80年代,它甚至被指定为该机构引力物理计划的核心。然而,迄今为止,它也已被取消了七次。截至今天,重力探测器B计划于1999年12月至2000年10月之间发射升空,距离其构思仅仅四十年。

四十年对于一个单一实验来说,可能是一个漫长的酝酿期。但至少,重力探测器B将对爱因斯坦的相对论进行有史以来最精确的验证,仅仅这一点,其支持者坚称,就足以让这项任务值得投资。然而,探测器也有可能测量到一种与广义相对论预测在量上不同的现象。如果是这样,埃弗里特(他似乎喜欢将物理学发现按一到十分的等级评分)说,那可能就是九分或十分。但是,他补充说,我们不要妄加猜测重力探测器B会做什么。

广义相对论的研究在物理学中已有些不合时宜。该理论在我们的科学和文化中根深蒂固,以至于研究它的人有时似乎已经离开了物理学,转向了哲学。在爱因斯坦所见的宇宙中,他称之为四维时空,没有任何事物是绝对的。空间几何会对物质施加作用,告诉它如何运动。反过来,物质或能量的存在——在爱因斯坦的宇宙中两者是等效的——会对空间施加作用,告诉它如何弯曲。引力不再是远距离作用的神秘力量,而是物体试图在被物质体弯曲的空间中沿直线运动的结果。

广义相对论不仅概念上优美,而且很快得到了检验和证实。爱因斯坦的预测之一是,来自遥远恒星的光线在穿过太阳引力阱时会向内弯曲,因此当地球、太阳和恒星排成一线时,恒星的图像会显得比其正常位置向外移动。实验所需的只是一台好的相机和一次日食,日食能使这三个天体排成一线,同时也能看到恒星。当1919年5月29日大自然提供了后者时,照片证实我们生活在一个弯曲的四维时空中。

自那时起,空间曲率的测试和证实精度越来越高,这使得物理学家对广义相对论充满信心——但并非绝对的信心。“爱因斯坦如此成功的事实,往往会让人不敢说‘可能有不对的地方’,”纽约州立大学石溪分校的诺贝尔奖得主物理学家杨振宁说。但科学的进步恰恰在于找出已被接受事物的错误。而且,令人惊讶的是,时空曲率及其各种表现形式是广义相对论唯一经过直接检验的效应。而帧拖曳效应,如果不是一种全新的力,则可以被视为一个完全不同的现象,从未被直接测量或观测过。

1918年,也就是爱因斯坦提出他的理论两年后,以及证实该理论的日食发生前一年,两位奥地利物理学家约瑟夫·伦塞(Josef Lense)和汉斯·提林(Hans Thirring)计算出,作为爱因斯坦理论的自然结果,一个在太空中旋转的大质量物体会拖曳周围的时空。精确解释其原因很困难,但四十年前,当伦纳德·希夫开始思考这种效应时,他提出了一个纯粹直观的插图:想象地球浸泡在一种粘稠的流体中,他说,就像糖蜜一样。旋转行星,糖蜜会随着它一起被拖曳,这取决于它的粘稠度。糖蜜中的任何物体也会被拖曳。这种帧拖曳效应在旋转的地球附近应该最明显,并随着距离的增加最终会逐渐消失,几乎为零。

测量这种效应正是完美陀螺仪的用武之地。陀螺仪自19世纪50年代初法国物理学家让-贝尔纳-莱昂·傅科(Jean-Bernard-Léon Foucault)发明它们以证明地球自转以来就已存在。(傅科更著名的摆也用于同样的目的。)陀螺仪无非就是一个飞轮——例如,一个自行车轮——绕轴旋转。但是一旦车轮开始旋转,陀螺仪的轴就会保持指向相同的方向,只要没有其他力来重新定向它。这种效应取决于一个被称为角动量守恒的物理原理,它解释了为什么,例如,当自行车行驶且车轮旋转时,很容易保持直立,而当它静止时,则要困难得多。

正如希夫所设想的,测量帧拖曳效应的方法是,取一个完美的陀螺仪——一个能够持续旋转并有效永远指向同一方向的陀螺仪——并将其送入太空。这个陀螺仪的轴可以指向宇宙中某个位置看似固定的遥远天体,例如一颗恒星。如果陀螺仪足够完美,且帧拖曳效应仅仅是爱因斯坦的想象,那么陀螺仪将永远指向其选定的恒星。但是,如果帧拖曳效应存在,陀螺仪将保持相对于局部时空指向同一方向,但该局部时空会随着地球一起被拖曳。结果,陀螺仪的轴将开始缓慢地偏离其与恒星的对齐。或者,正如埃弗里特所说,这颗恒星提供了一个关于“那里”空间正在做什么的参考,而陀螺仪则受“这里”空间正在做什么的影响。如果我们把陀螺仪对准一颗遥远的恒星,它不一定会一直对准那颗恒星。

这种效应就像日晷。我们感觉不到地球的自转,但如果我们将日晷与一个相对固定的物体(如太阳)对齐,很快就会发现两者中有一个正在移动。然而,与地球自转不同,帧拖曳是一种微乎其微的现象。

假设一个完美的陀螺仪被送入400英里高的轨道,在那里它将不受大多数其他地球干扰的影响。正如希夫所计算的,帧拖曳效应每年会使陀螺仪偏离其原始方向约42毫角秒(或七万分之一度)。这不算多。一毫角秒是从十英里外看一根人发的感知宽度,这意味着42毫角秒是从四分之一英里外看一根人发的宽度。

考虑到这一点,“重力探测器B”实验可以被视为两个耦合的指针,它们一起绕地球运行。一方面是一个望远镜,它将瞄准遥远的恒星并无论如何都保持指向它。另一方面是完美的陀螺仪,在这种情况下有四个,它们最初也将对准那颗遥远的恒星。然而,随着局部空间随地球拖曳,陀螺仪也应该随之拖曳,而卫星上的计算机和极其轻柔的推进器将使望远镜保持指向恒星。假以时日,望远镜和陀螺仪之间的未对准应该变得足够大,以便测量——即使只是勉强。

一年中对齐的变化累积起来不到一根头发的宽度,这解释了斯坦福大学科学家在过去几十年中大部分的工作。他们不仅要开发近乎完美的陀螺仪,还要开发一个近乎完美的旋转环境,以及一个近乎完美的望远镜和制导系统,以使望远镜对准一颗足够远的恒星。“重力探测器B”团队喜欢夸耀,他们成功地创造了一个近零环境——没有引力加速度(除了帧拖曳效应之外),没有大气层,没有磁场,没有电场,什么都没有——这将使他们拥有一个具有非凡灵敏度的测量设备。“再多的灵敏度也不为过,”埃弗里特说,这定义了该项目的哲学。

这四个陀螺仪已成为他们的宣传利器。当你制造出已知宇宙中最接近球形的物体(除了中子星等天文现象,当然,不考虑外星陀螺仪制造商可能制造的产品)时,你一定会引起关注。埃弗里特说,经过这么长时间,制造陀螺仪变得“简单明了”。他的意思是“困难但简单明了”。

转子——陀螺仪的旋转部分——是球形的典范。它们是直径一英寸半的石英球,表面涂有铌层,看起来就像理想化的银色壁球。它们经过研磨和抛光,距离完美球体仅差50个原子层。其最高点和最低点之间的偏差小于百万分之一英寸。正如任何与“重力探测器B”相关的人都会乐意提醒你的那样,如果地球也同样圆,那么最高的山峰也只会比最深的海沟高出20英尺。

然而,完美伴随着固有的复杂性。例如,如何在不破坏对称性的情况下安装和旋转一个近乎完美的球体?以及,当你费尽心思把它做得如此精确的球形——因此没有任何标记——时,如何判断它的轴指向哪个方向?

这两个问题都由涂覆转子的铌的电性能解决。铌是一种超导体,这意味着如果将其冷却到绝对零度以上几度(-459.67华氏度),它将完全失去对电流的电阻,电流一旦激发,就会无限地流淌。研究人员将把转子安装在球形腔体中,为转子的自由旋转留出千分之一英寸的间隙。腔体内部有三对涂有钛的铜电极。电荷将施加到电极上,然后电极将排斥转子上的铌并使其悬浮。一旦它们悬浮起来,一股氦气流将通过一个通道喷射,使转子以每分钟约10,000转的速度旋转。一旦它们开始旋转,剩余的气体将被抽走,陀螺仪,现在处于近乎完美的真空状态,理论上可以持续旋转十万年,如果冷却剂供应能持续那么久的话,但它不会。探测器预计在短短两年内耗尽其冷却剂。

旋转方向的确定问题,早在20世纪30年代,就由在英国工作的德国裔物理学家弗里茨·伦敦(Fritz London)在理论上解决了。伦敦预测,一个旋转的超导体,与任何普通金属不同,会产生自己的磁场,并且这个磁场的南北轴线将与旋转超导体的轴线完全对齐。伦敦认为,在旋转的超导体中,金属中的电子会比带正电的粒子旋转得略慢,由此产生的旋转电荷会产生磁场。(因为在普通金属中,电阻使电子与金属中其余的正电荷一起旋转,所以没有旋转电荷,因此也没有磁场。)费尔班克本人在1963年发现,这种被称为“伦敦矩”的现象确实存在,并建议将其用作标记。如果没有它,我们处理的就是一个没有标记的球,”布拉德·帕金森(Brad Parkinson)说,他是一位工程师,前空军上校,也是该项目的三位共同首席研究员之一。然而,坏消息是,伦敦矩相当微弱。

为了探测伦敦矩,引力探测器将需要配备四个超导量子干涉器件,即SQUIDs,每个陀螺仪一个。这种极其灵敏的工具将测量磁场,并应能探测到伦敦矩方向的任何变化,从而探测到转子旋转方向的变化。SQUIDs的灵敏度极高,在五个小时内就能将伦敦矩的方向测量到千分之一角秒。(埃弗里特希望在发射前将读出时间缩短到更少的时间。埃弗里特预测这会“简单明了”。嗯,是“困难但简单明了”。)

重力探测器B的陀螺仪最终将安装在一个坚固的石英结构中,该结构包括旨在使探测器固定在遥远恒星上的望远镜。然后,该结构将被放置在一个九英尺长的杜瓦瓶中——本质上是一个巨大的保温瓶——里面装有2,300升液氦,液氦将把设备冷却到绝对零度以上2摄氏度,并持续整个任务的20个月。低温将保持探测器石英外壳的稳定,并使超导体足够冷以保持超导状态。

然而,在探测器进入之前,杜瓦瓶中的任何磁场都必须通过将一系列铅袋插入容器中并逐个充气来抽出。这也是费尔班克在1963年的一个想法。在足够低的温度下,铅也可以是超导体,而超导体的另一个显著特性是磁场无法穿过它们。“当你膨胀铅袋,使其具有更大的内部体积时,任何被困在袋中的磁通量都必须在一个更大的体积上膨胀,因此磁场强度必须下降,”斯坦福大学物理学家约翰·特恩埃尔(John Turneaure)解释说。“这有点像你取一立方厘米的水,然后将其膨胀到一千立方厘米的体积。它的密度会显著降低。”等到插入并膨胀了四五个铅袋,并将探测器放入杜瓦瓶中时,陀螺仪周围残留的磁场将稀释大约1000万倍。

陀螺仪还必须避免几乎所有外部加速度,这听起来并不容易。(宇航员谈论零重力时,g代表重力,但他们真正指的是一个没有重力加速度的环境。虽然引力在宇宙中无处不在,但在像航天飞机这样的零重力环境中,地球的引力拉着航天飞机和其中所有物体绕着地球转,而不是拉向地球,因此引力不被察觉,其力似乎几乎为零。)尽管重力探测器B一旦进入轨道,按照宇航员的标准将处于零重力状态,但它仍将受到太阳风以及地球磁场和大气层上层部分的冲击。

“我们希望尽可能低空飞行,”任务航天器负责人、航空工程师盖洛德·格林(Gaylord Green)说,“因为在那里我们能获得最佳的[帧拖曳]特征,但我们必须飞得足够高,以避开大气层。所以我们正好在大气层上边缘飞行,而大气层本身变成太空的地方,就像海洋顶部一样,有微小的波浪和分子微粒,它们会不断撞击卫星。”由此产生的持续加速和减速对于一个旨在测量几乎微不足道效应的实验来说,将是无法接受的。

解决方案是将重力探测器B建造为无拖曳卫星,这是物理学家本·兰格(Ben Lange)在20世纪60年代作为他在斯坦福大学的博士论文所帮助开发的概念。正如兰格所解释的,研究人员将他们的四个陀螺仪之一用作质量证明器,这是一个允许在近乎完美的环境中围绕地球自由落体的物体。实际上,它被允许响应局部引力场而不受任何外部干扰。在此过程中,称为电容传感器的设备会检查它相对于周围卫星的位置。然后,这些传感器会告诉卫星的推进器向哪个方向推动卫星,以使其围绕该质量保持居中。尽管正如格林所说,“推进器”这个词有些用词不当。卫星利用缓慢从杜瓦瓶中蒸发出来冷却它的微量氦气作为推力,就像蒸发的汗水让你降温一样。“我们所做的就是从氦杜瓦瓶中取出气体,”格林说,“有点像非常轻柔的呼吸,那就是我们用来控制卫星的气体。结果,我们比宇航员在航天飞机中漂浮时更接近零重力七个数量级。”

一旦进入轨道,探测器上只有13英寸长的望远镜将使卫星对准一颗遥远的恒星,精度在20毫角秒以内。当埃弗里特带领参观重力探测器B设施时,他指出了望远镜测试室,在那里研究人员建造了一个他们称之为“人造恒星”的设备来练习跟踪。“从这个设备中,人们学会了对千分之一角秒的极其健康的尊重,”埃弗里特说。看来坚实的地面毕竟没有那么坚实。它会自然振动,使望远镜抖动20毫角秒,从而使测试变得更加困难。

“重力探测器B”的一切都不简单,甚至连选择引导星也是如此。“你需要一颗足够亮的恒星来跟踪,”帕金森解释道。“最好是又亮又蓝。你不想有太多的红外光,因为它会加热实验设备。你不想让它离太阳系平面太近,否则太阳会穿过望远镜的路径,烧坏它的眼睛。你希望它位于赤道平面附近,因为如果不是,你很难分辨出帧拖曳效应。如果它指向北极,你就看不到它,因为你是指向帧拖曳轴,而不是垂直于它。”

他们还需要一颗自身移动不大的恒星。例如,一颗有大伴星的恒星,在两者相互绕转时,会在太空中摇摆。如果这颗恒星也是一个射电源,物理学家就可以利用它的信号来测量它相对于几个强大的射电源(被称为类星体,位于已知宇宙的边缘)的运动。这些类星体太暗,无法跟踪,但作为射电源,它们是检查潜在引导星相对运动的理想信标。这样,研究人员就可以确保他们选择的恒星不会因为在宇宙中独自游荡而搞砸重力探测器实验。

20世纪90年代初,埃弗里特和他的同事们与马萨诸塞州剑桥的哈佛-史密森天体物理观测站合作,看看他们能否找到合适的候选星,他们认为这应该很容易,考虑到有那么多恒星可供选择。当然,他们错了。一点也不容易。哈佛-史密森的研究人员,由欧文·夏皮罗(Irwin Shapiro)领导,花了几年时间才找到两颗符合标准的恒星——它们的天文编号分别为HR-1099和HR-8703,后者也称为飞马座IM星。(“那是在飞马座,”埃弗里特说,“如果你知道飞马座,你比我强,因为我不知道。”)

如果“重力探测器B”任务最终能够实现——“我们认为我们已经犯了大部分错误了,”埃弗里特说,“或者至少我们希望我们已经犯了大部分错误了”——它将对广义相对论任何方面的任何预测进行有史以来最精确的测试。这显然很有趣,埃弗里特说。问题是,它是否不仅仅是有趣?答案是,我们不知道。广义相对论已经如此被广泛接受和充分验证,以至于没有任何替代理论能与它竞争。另一方面,由于引力与宇宙中其他力相比(例如电磁力,它要强42个数量级)非常微弱,物理学家们无法像测试宇宙中其他热门理论那样,用同样的严谨性来测试爱因斯坦的理论。

为了使这个测试更有趣一些,帧拖曳和广义相对论具有从灾难性到近乎形而上学的宇宙学含义。例如,在灾难性方面有类星体。以NGC 6251为例,在过去的300万年里,它一直在向相反方向喷射两股巨大的气体射流。这里的天体物理引擎正在产生相当于1万亿个太阳的能量。而这种发电机的首要候选者是超大质量黑洞。但还有一个条件是引擎必须满足的:在NGC 6251中,气体射流径直向外,这意味着这些射流的来源在300万年里一直保持指向,毫不动摇,指向完全相同的方向。

“这些紧密天体必须在长达1000万年的时间里保持喷流方向不变,”加州理工学院引力理论学家基普·索恩(Kip Thorne)说。“黑洞能做到这一点,唯一的方法就是通过其自转的陀螺效应。在最可能的情况下,黑洞通过帧拖曳将其自转方向传递给喷流。帧拖曳将黑洞附近的粒子以螺旋状拉向黑洞的旋转极点,然后将其以壮观的喷流形式笔直地喷射出去。这一切在三十年前,当重力探测器B构思时,都是未知的。索恩说,这个实验已经从一个寻找广义相对论微不足道的副作用(原则上有趣,但实际上不有趣)的实验,转变为一个对我们宇宙中最剧烈爆炸的可能机制进行关键测试的实验。”

然后是帧拖曳的近乎形而上学的含义,这与惯性概念有关,即物体对加速度的自然阻力。(正如牛顿所说,运动的物体将保持运动,静止的物体将保持静止,除非受到外力的作用。)特别是,重力探测器B将检验一个命题:大质量物体——例如地球,或其上任何事物或任何人——的惯性是宇宙中所有其他质量的引力相互作用(帧拖曳)的结果。换句话说,埃弗里特说,“那里的星星创造了我们这里的惯性。”这个概念被称为马赫原理,以伟大的奥地利物理学家恩斯特·马赫命名,他首先提出物质的局部性质可能源于遥远物体的性质。

尽管马赫原理带有些占星术的色彩,但它可以从一个简单的思想实验中推导出来。想象一下你身处一个在太空中围绕你旋转的巨大球壳内——毕竟,这是观察我们实际情况的一种方式。(你可以认为地球在旋转,但你也可以同样容易地认为地球静止不动而宇宙的其余部分围绕它旋转。)现在,由于帧拖曳效应,这个球壳会非常轻微地带动周围的时空一起旋转,这意味着你也会随之轻微旋转。这足够简单。球壳的质量增加一倍,帧拖曳效应也会增加一倍。现在,想象这个球体变得越来越大,同时又在你周围收缩,直到它变得如此致密,帧拖曳效应如此之大,以至于当它旋转时,你和你的周围宇宙也会随之旋转。现在,宇宙可能就是那么巨大;宇宙中所有的恒星、星系和星系团加起来可能真的有那么大的质量,以至于它们起到了这个超大旋转球体的作用。如果是这样,我们都被困在里面,我们的惯性来自所有遥远恒星的帧拖曳效应。

对大多数物理学家来说,惯性是基本粒子质量的产物,而这些质量由一种被称为希格斯机制的深奥概念决定,这与引力或广义相对论无关。由于理论物理学家的目标之一是找到一个单一理论——俗称“万有理论”——它使用一套单一、一致的数学方程来解释量子物理的微观世界和引力的宏观世界,连接这两个世界的一种方法是找出惯性来自何方。它来自宏观世界,即爱因斯坦的宇宙整体的帧拖曳效应,还是来自量子物理的微观世界?由于潜在的万有理论应该解决马赫原理以及引力和量子力,像重力探测器B这样的实验,可以提供一些洞见,可能会有所帮助。

然而,这并不意味着科学界的每个人都认为“重力探测器B”值得投资,最终投资额将超过5亿美元。多年来,该项目的埃弗里特因在华盛顿争取国会议员和官僚的支持以维持其资金而闻名,他的一些同事指责他在向他们推销之前,先将自己的科学卖给了华盛顿。20世纪90年代初,一股强烈的反对方天体物理学家和宇宙学家认为“重力探测器B”过于昂贵,不应继续。他们辩称,探测器实际上是一个物理项目,但其资金来自他们天体物理的NASA预算。他们指出,该预算每年都在缩减,而5亿美元对于一个很可能只会证实每个人已经相信的事情的项目来说,构成了不成比例的份额。即使“重力探测器B”发现帧拖曳效应的大小与广义相对论的预测有显著差异,除了埃弗里特和他的同事之外,也没有人会相信。对“重力探测器B”的投资将立即需要有人再花费5亿美元建造“重力探测器C”来证实这一发现。

NASA管理层对批评者的回应是成立了一个审查委员会,该委员会站在埃弗里特一边。尽管委员会的最终报告中包含了相当一部分人认为该项目被误导的少数意见,但大多数成员持不同看法。他们坚持认为,该项目非常值得其剩余的完成成本。

现在,探测器计划在2000年10月之前发射升空,NASA局长丹·戈尔丁(Dan Goldin)公开表示,他全力支持“重力探测器B”。考虑到该项目启动耗时之久,这应该令人欣慰。大约在1964年,在NASA首次开始资助该项目后,臭名昭著的乐观主义者威廉·费尔班克(William Fairbank)曾希望在20世纪70年代初看到它进入轨道。费尔班克于1989年去世,直到去年10月,也就是七年后,斯坦福大学的研究人员才获得了他们的第一件主要的飞行设备——杜瓦瓶,开始组装真正的卫星。现在,该项目的一个奇迹是,参与其中的科学家们为何坚持不懈。丹尼尔·德布拉(Daniel DeBra)说:“如果我们在30年前首次与该项目结缘时,我们曾讨论过,那会非常困难。但我们中没有人那么悲观。而且工作从来没有变得例行公事。我们几乎在所有技术上都在突破极限。”

如果这还不够,这个实验确实具有那种能让科学家长时间保持积极性的内在兴趣。兰格说:“这个实验将为物理学的深层基础知识做出贡献,那种与每个人都会问的问题相关的知识,直到他们长大成人不再问问题为止。”