在一个宏伟的音乐厅里,面对数千名热切的听众,根井正利正经历一场技术故障。

这位生物学家刚刚荣获日本享有盛誉的京都基础科学奖,以表彰他对进化分子层面的开创性探索。国际媒体、外交官和贵宾(包括日本高圆宫宪仁亲王妃久子)的目光和耳朵都聚焦在这位82岁的健谈者身上,他正在发表获奖感言。或者说,他试图发表。在他上方的巨大屏幕上,幻灯片在根井试图展示他开创的、已彻底改变了他所在领域的技术——以及挑战该领域一些根深蒂固观念的理论——时随机前进和后退。

“非常抱歉,”根井带着可爱的笑声对他的听众说。“我总是在追求理论,而不是实践。”

然而,实践一直是根井职业生涯的指导力量,从他早期的农业研究到他几十年来的不懈努力,旨在将进化生物学从主观的野外观察转移到客观的、基于数学的分子层面分析。1972年,他设计了一个现已广泛使用的公式——根井标准遗传距离,该公式比较不同种群的关键基因,以估计这些群体分化的时间。在上世纪90年代初,根井是基于遗传数据创建进化树的免费软件的联合开发者之一。二十年后,分子进化遗传学分析(Molecular Evolutionary Genetics Analysis,简称MEGA)仍然是生物学中最广泛使用和被引用的计算机程序之一。

根井正利在他的2013年著作《突变驱动的进化》中详细阐述了他的进化颠覆性理论。(图片来源:Michael Ray)

Michael Ray

但研究人员更希望他的自然选择颠覆性理论——根井在80年代提出的,并在2013年的著作《突变驱动的进化》中进行了扩展——能够被接受、引用并在学校里传授。

在他演示幻灯片终于正常工作几天后,现任宾夕法尼亚州立大学分子进化遗传学研究所所长的根井接受了《Discover》杂志的采访,谈论了他认为达尔文犯错的地方。

Discover:您于20世纪50年代在日本开启了学术生涯,担任农业科学助理教授。您是如何(无意中)进化成一位挑战达尔文的分子生物学家的?

根井正利:我想让群体遗传学变得有用且实用,所以我转向了植物育种。但我开始思考,为什么表型(基于可观察特征)进化会发生?我对此在遗传层面感到好奇。查尔斯·达尔文说,进化是在持续变异的存在下通过自然选择发生的,但他从未证明过自然选择在自然界中的发生。他对此进行过论证,但没有提供强有力的证据。

但在那些从事进化研究的人中,大多数人仍然相信自然选择是驱动力。

如果你说进化是由自然选择发生的,这比说上帝创造了一切看起来更科学。现在他们说自然选择创造了一切,但他们没有解释如何做到。如果它是科学,你就必须解释每一步。这就是为什么我不满意。仅仅用自然选择取代上帝并没有改变多少。你必须解释如何做到。

根井在2013年京都奖颁奖典礼上论证了突变驱动的进化。(图片来源:稻盛基金会)

稻盛基金会

问:好的,那么,请解释如何做到。

答:我们身体的每一个部分都由分子控制,所以你必须在分子层面上解释。这就是进化的真正机制,分子如何改变。它们通过突变改变。突变意味着DNA的改变,例如,通过(核苷酸的)取代或插入。首先你必须有变化,然后自然选择才可能发生,也可能不发生。我认为突变是最重要的、驱动进化的力量。当然,自然选择有时会发生,因为某些类型的变异比其他类型的更好,但突变创造了不同的类型。自然选择是次要的。

问:局外人可能会说你和其他研究人员在吹毛求疵,认为突变和自然选择都会驱动进化。您对此有何回应?

答:我不研究特征或功能;我研究控制它的基因。我的立场是突变创造变异,然后自然选择可能发生,也可能不发生,它可能选择好的变异,也可能不选择好的变异并消除坏的变异,但自然选择不是驱动力。

在新达尔文主义中,进化是一个提高适应度(在这里是指生物体生存和繁殖的能力)的过程。在突变驱动的进化论中,进化是一个增加或减少生物体复杂性的过程。我们倾向于认为自然选择选择一种类型。但有很多类型,而且它们仍然很好。它们可以生存,没有问题。

例如,如果在斯堪的纳维亚地区,蓝眼睛因某种原因更好,那么这种突变就具有选择优势,然后这种优势当然会在该种群中更普遍。但首先必须有突变。而自然选择本身并不那么清晰。在某些情况下是这样的,但并非总是如此。蓝眼睛的基因频率也可能只是碰巧增加,而不是自然选择。蓝眼睛的颜色可能和绿眼睛一样好。两者都能看见。

问:1968年,您的朋友和导师木村资生提出了分子进化的中性学说,认为大多数发生的突变对生物体既没有益处也没有害处。您如何用突变驱动的进化论将中性学说推向更深层次?

答:木村认为形态(外观)是通过自然选择进化的。他只将中性学说应用于分子层面。我认为它可以决定形态特征,因为DNA决定一切,但证明这一点并不容易。[笑。] 四五十年过去了,我仍在努力证明它。

问:您对该领域的重大贡献之一是根井标准遗传距离,这是一个通过对基因组进行数学分析来确定不同种群何时分化的公式。但该公式假设遗传变化的速率是恒定的。您认为人类活动——从过度捕捞到燃烧化石燃料,再到用人造光照亮我们的城市和道路——是否可能在加速突变速率?

答:我认为人类活动中存在诱变因素,但很难收集到证据。这种情况只发生在,比如说,过去10000年里,我不知道它是否改变了突变速率。你可以确定发生了多少不同的突变,但不总是知道如何发生的。

问:您已经谈论突变驱动的进化三十多年了。为什么您认为大多数进化生物学家仍然坚持自然选择阵营?

答:我最早在1975年的著作《分子群体遗传学与进化》中表达了这一观点,并在1987年另一本书的一个章节中也提到过,但没有人改变他们的观点或教科书。当然,当时分子生物学还没有发展得太远,传统的进化生物学只考虑形态,而不考虑变异是如何发生的。

例如,有些鸟类有一种血红蛋白变体,可以使它们在高海拔地区飞越喜马拉雅山。有些短吻鳄有一种不同的血红蛋白变体,可以使它们长时间潜水。这种情况已经存在了很长时间,每个人都觉得,好吧,种群中存在变异,但必要条件一定是自然选择。

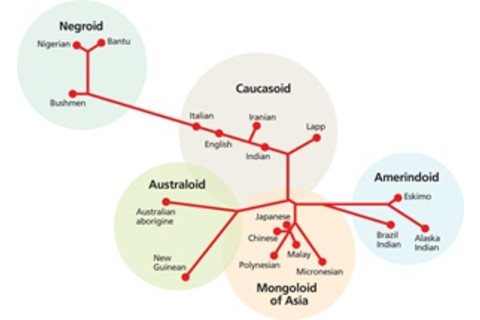

邻接法允许科学家通过分析相关物种之间的分子差异来计算不同物种或同一物种内的变异分化的时间。基于2002年的一项研究,这张图利用邻接法,基于遗传数据构建进化树,描绘了18个不同人类群体之间的关系。(图片来源:Alison Mackey/Discover,改编自Jason Spatola/Wikimedia Commons)

Alison Mackey/Discover,改编自Jason Spatola/Wikimedia Commons

问:1987年,您与斋藤成也合著了一篇描述邻接法的论文,这是一种通过分析相关物种之间关键遗传差异来反向构建进化树的新算法。其理念是,一个物种从另一个物种分化出来的时间越近,它们的DNA就越相似。该方法多年来被引用了34000多次,并成为分子进化生物学研究的基石。您认为它为何如此具有影响力?

答:很简单。[笑。] 我在70年代就开发了遗传距离理论,因为我想制作一个系统发育树,而距离可以用来制作树。但我也对统计学感兴趣。所以,我结合了这两种方法。为了测试它,我们首先进行了计算机模拟:我们生成了一个进化树的DNA序列,我们已经知道树是如何分支的。然后我们使用统计学,即邻接法,来重建树并测试它是否与实际的系统发育树相似。结果确实如此,这就是我们知道这种方法能很好地解释物种是如何进化和分化的。

起初,其他生物学家狂热地坚持使用早期计算物种间关系的方法。80年代有很多愚蠢的争论,但我坚持认为它会起作用。例如,使用100个基因序列,我们可以在几秒钟内生成一棵邻接树。用常规方法,这需要数月时间。而且在花费数月工作后,结果几乎总是与邻接法相同。

问:您在多个场合表示,您已准备好迎接对您最新的书,即2013年的《突变驱动的进化》的许多批评。为什么?

答:我在1987年的书《分子进化遗传学》中就提出了这些观点,但人们没有注意。进化教科书没有改变:它们仍然说自然选择导致进化。我的观点完全被忽视了。在那本书中,我讨论了许多统计技术,而直到最后一章,我才讨论了自然选择未被证明的问题。我认为,那一章没有说服很多人,因为他们已经先入为主地认为自然选择一定是驱动力,因为达尔文是这么说的。达尔文在进化论中是神,所以你不能批评达尔文。如果你这样做,你就会被贴上傲慢的标签。

但是,任何时候一个科学理论被当作教条对待,你就必须质疑它。自然选择的教条已经存在很长时间了。大多数人都没有质疑过它。大多数教科书仍然声称就是这样。大多数学生都是通过这些教科书接受教育的。

你必须质疑教条。运用常识。你必须独立思考,不带偏见。这在科学中才是最重要的。

本文最初以“我们都是突变者”为题刊登。