很少有社会学研究能成为流行文化的一部分,但斯坦利·米尔格拉姆的“小世界”研究做到了。该研究认为,地球上的所有人都通过平均六个熟人相互联系——也就是“六度分隔”。米尔格拉姆研究的第一个流行应用是约翰·盖尔的戏剧《六度分隔》,后来被改编成电影。接着是大学生创作的“六度凯文·贝肯”游戏,玩家必须通过不超过六个人的中间人将一名演员与另一名演员联系起来。2006年,电视节目《六度》讲述了六个角色在生活中彼此影响而不自知的故事。即使是深受喜爱的PBS系列节目《美国大师》也搭上了“六度”的顺风车,制作了一个网络游戏,让你可以在它多年来介绍的任何两位杰出人物之间找出联系,从艾伦·科普兰到威廉·斯泰隆。特鲁曼·卡波特和露西尔·鲍尔是怎么联系起来的?这是这个网络引擎的答案:特鲁曼·卡波特与丽娜·霍恩有联系,因为霍恩出现在卡波特和理查德·阿维登合著的书《观察》中。霍恩与露西尔·鲍尔有联系,因为她们——以及朱迪·加兰和吉恩·凯利——曾出演过《浮华世界》系列。

但也许米尔格拉姆研究中最有趣的应用来自阿拉斯加大学费尔班克斯分校的心理学教授朱迪斯·克莱因菲尔德。2002年,她意识到自己的课堂遇到了一个问题。“我的研究生坚持认为,社会科学研究不过是对你已知事物的系统研究,”她说。为了挑战他们,她决定让他们重新进行社会科学家米尔格拉姆的“小世界”研究。克莱因菲尔德越想这个作业,就越觉得它有意思。她想,他们可以更新这项技术。米尔格拉姆使用了普通邮件作为熟人之间的通信方式,但她的学生可以使用电子邮件。也许他们会发现互联网进一步缩短了距离。克莱因菲尔德幻想,他们甚至可以追踪到一些原始研究的参与者,看看他们是否愿意再玩一轮。然而,为了做好这件事,她需要查阅米尔格拉姆的论文,这些论文在他1984年去世后,由他的妻子捐赠给了耶鲁大学。克莱因菲尔德登上飞机,前往康涅狄格州纽黑文的耶鲁大学斯特林纪念图书馆,在那里她戴上白手套,翻阅了米尔格拉姆收藏的第48号和49号箱子。

米尔格拉姆的原始研究设计很简单:他给了堪萨斯州威奇托的60个人信封,以及一个目标人物——一个陌生人的名字,以及这个人的生活的一些细节。他们的任务是:将这个信封交给一个他们认识的、可以直呼其名的人,然后这个人或许能将信封一步步更接近目标人物。在后续的研究中,他使用了内布拉斯加州的两个起始人群和波士顿的一个起始人群,以联系到马萨诸塞州沙龙市的一个目标人物。

目的是看看需要多少步才能将每个信封送到目标人物手中。在他1967年发表的《心理学今日》创刊号的论文中,米尔格拉姆分享了第一次研究中一个特别引人入胜的轶事——一个信封只通过两次联系,就从堪萨斯州的一位麦田农民送到了目标人物——一位在马萨诸塞州剑桥的神学院学生妻子手中。然而,他也报告说,陌生人之间的平均联系(不是最大联系数,有些人常常误解)是六个——仍然少得令人惊讶。

米尔格拉姆的研究引起了轰动,并 resonated 在公众的想象中。我们每个人真的只与一位失散多年的童年朋友、印度一位低种姓的田间工人,或者任何一位名人只有六度分隔吗?我们真的能在六步之内联系到,比如说,史蒂芬·霍金、布拉德·皮特,甚至奥萨马·本·拉登吗?当然,这引发了一个问题:如果我们离本·拉登只有六个人,为什么他还没有被追踪到并被抓获?克莱因菲尔德发现,答案很复杂。它涉及到误导性的统计数据报告、一个令人愉悦想法的诱惑力,以及人类行为的变幻莫测。

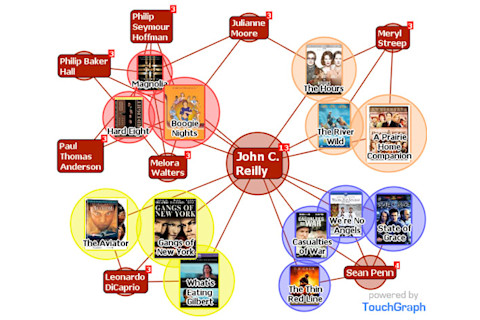

Touchgraph.com | NULL

当克莱因菲尔德开始在耶鲁大学翻阅米尔格拉姆的原始数据时,她惊讶地发现,这些数据与米尔格拉姆的报告存在很大出入。在最初的研究中,只有60个信封中有3个送到了那位神学院学生妻子手中——完成率仅为5%。第二次研究的完成率仅为29%。此外,米尔格拉姆通过购买邮件列表招募了两项研究的受试者,而邮件列表往往偏向于拥有大量人脉的高收入人群。其他社会学研究表明,低收入人群通常能够联系到其他低收入人群,但不能联系到高收入人群。

克莱因菲尔德认为,米尔格拉姆的研究肯定已经被重复验证,他的结果才会被如此广泛和热情地接受。毕竟,通过重复实验来证实一项发现的有效性是科学过程的一个标志。克莱因菲尔德搜遍了学术文献,只找到了两项后续研究,其中一项是米尔格拉姆自己做的。克莱因菲尔德说,这两项研究都没有证实“六度分隔”的说法。“我对我一直崇拜的米尔格拉姆感到失望,因为他在《心理学今日》上发表的那篇引人入胜且写得很好的文章中,回避了他的研究局限性,”克莱因菲尔德说。“然而,我的学生们并不感到惊讶。这些结果支持了他们对社会研究局限性的看法。”

米尔格拉姆是否如此钟情于“六度”的概念,以至于忽略了薄弱的统计数据?

米尔格拉姆说,他“小世界”研究的想法来自于社会科学家伊希尔·德·索拉·普尔和数学家曼弗雷德·科兴。他们在20世纪50年代花了大量时间试图找到一个数学公式来解释我们所有人之间实际联系的紧密程度。但德·索拉·普尔和科兴未能找到一个令人满意的方程来代表社会的细微差别和复杂性。米尔格拉姆,他因“服从实验”而闻名——在该实验中,研究对象在权威人物的敦促下,会向其他研究对象施加痛苦的电击——他想出了信件法作为一种工具来尝试在现实生活中解决这个问题。

科学家通常首先在学术期刊上发表,然后再将结果公之于众。《心理学今日》的作者、马里兰大学心理学教授、《震撼世界的男人:斯坦利·米尔格拉姆的生平与遗产》的作者托马斯·布拉斯解释说:“米尔格拉姆反其道而行之,先发表在《心理学今日》上。”“这使得米尔格拉姆能够绕过学术出版的常规出版周期。”但为了向大众读者写作,米尔格拉姆省略了统计数据——那些显示他的链条中有多少实际完成的数字。米尔格拉姆在几年后在学术期刊上发表了他的第二次研究的实际结果,包括统计数据,并详细探讨了链条低完成率的原因。

克莱因菲尔德对这一切的解读——她也在2002年3月/4月的《心理学今日》上发表——是,米尔格拉姆过于钟爱“六度”这个想法,以至于忽略了支持它的薄弱统计数据。更糟糕的是,他向一个毫无戒心的公众推广了他的可疑结果。并非她认为公众不在乎。在与他人谈论他们在不太可能的地方偶然遇到朋友和朋友的朋友的经历时,她确信“六度”这个概念具有深刻的心理吸引力。“相信一个小世界能给人们带来安全感,”她说。

但这并不是故事的结尾。在米尔格拉姆的工作和克莱因菲尔德挖掘那些箱子之间,一个被称为网络科学的领域蓬勃发展起来。哥伦比亚大学社会学教授邓肯·沃茨说:“几乎社会、生物和物理世界中的任何事物都涉及到由大量相互作用的组件组成的系统。”理解网络如何运作很重要,因为正如沃茨所说,“这与我们感兴趣的几乎所有问题都有关,无论是关于流行病的传播,还是社会规范、时尚的变化,还是基因组的表达。”这一切都涉及到某种由许多相互作用的事物驱动的过程。“沃茨认为,相互作用是关键。”

1998年,沃茨和康奈尔大学应用数学教授史蒂文·斯特罗加茨在《自然》杂志上发表了一篇论文,完成了德·索拉·普尔和科兴未能做到的事情:它提供了数学解释,说明生活在遥远地方的随机个体如何通过少数几个联系联系起来。这个概念建立在我们都过着多维生活的想法之上。“人们会根据不同的社会维度来组织自己的生活,”沃茨解释说。“我认识一些人是因为我的工作,一些人是因为我住的地方,还有一些人是因为我长大的地方。一位职业同事和我一起长大的人可能彼此看起来没什么共同之处,但我成为了桥梁,因为我和他们每个人都很亲近。”

正是这些熟人让我们能够穿过广阔的人群和许多社会维度,接触到似乎与我们相距甚远的人。但米尔格拉姆研究中那个让克莱因菲尔德觉得如此糟糕的巨大流失率呢?米尔格拉姆在他的科学文献中发表的结果中推测,研究参与者未能完成他们的链条,是因为他们缺乏动力,或者不相信他们能够联系到他们的目标。沃茨倾向于同意这个论点——很大程度上是因为他亲眼见过。

2003年,沃茨发表了他对米尔格拉姆实验进行电子邮件版本的实验结果。他设置了一个网页,并在13个国家招募了18个目标人物。最终,有61,168名启动者登录,开始了24,163条链条。其中只有384条完成了。完成链条的人平均用了略多于四个环节。与米尔格拉姆不同,沃茨在研究中包含了一份调查问卷,其中一个问题询问了那些未能完成的人原因。不到0.5%的受访者表示,他们未能转发电子邮件是因为不知道发给谁。沃茨认为,大多数人失败是因为其他问题,例如电子邮件垃圾邮件过滤器拦截了他们的请求。其他时候,他怀疑链条失败是因为收到电子邮件的人对继续链条的兴趣不如发起者。

“人们如此渴望相信我们生活在一个全球村庄,手拉着手,”克莱因菲尔德说。

沃茨说,缺乏兴趣揭示了网络背后存在的复杂性。问题不仅仅是我们是否联系紧密,而是我们如何导航这些联系——以及我们是否选择这样做。“只要人们有动力,并且能够激励他人帮助他们,他们就能找到这些途径,”他说。“但无论你多么有动力,你都必须能够激励另一个人,另一个人可以让你联系到下一个人,而下一个人也必须这样做。”

沃茨说,有时最能帮助你的人却不愿这样做。如果中央情报局试图联系奥萨马·本·拉登,这无疑会成为一个问题。“如果你想联系本·拉登,链条的最后几个人不会特别合作,即使他们可以,”沃茨说。

还有信仰问题。有些人就是不相信我们能被这么少的人联系起来,所以他们不去尝试联系。但连接的感知对于完成链条至关重要。以佩蒂·皮埃尔为例,他是一名在纽约布鲁克林贝德福德-斯图伊文特拳击中心训练的学生和拳击手。

2006年,皮埃尔同意参加沃茨和美国广播公司新闻频道进行的一项“小世界”实验,该实验旨在解决“小世界”研究的两个批评:即从未有研究实时进行过,并且参与链条的人往往是受过良好教育的白人中上层阶级。批评者认为,很容易展示占主导地位的中产阶级专业人士如何在不同国家相互联系。但如果加上种族和社会经济地位,情况就不同了。

于是,美国广播公司招募了佩蒂·皮埃尔和克里斯蒂娜·斯图尔特·沃德,她当时是《汉普顿风格》杂志的一名编辑,在曼哈顿上东区和长岛汉普顿之间两地奔波,在那里她与名人交往。沃德的任务是:联系到皮埃尔。

沃德确信她可以在几个步骤内联系到他。她首先打电话给她的朋友詹姆斯,詹姆斯在以奢侈珠宝闻名的Asprey商店工作。她记得有一次和詹姆斯聊天时,他提到一个同事会拳击。詹姆斯立刻把她介绍给了那个同事,一个名叫米歇尔的女人。米歇尔把沃德介绍给了她的训练师迈克尔·奥拉吉德,一位前中量级拳击手,他在曼哈顿时尚的肉类加工区拥有一家健身房。他把沃德引荐给了布鲁克林格里森拳击馆的老板布鲁斯·西尔弗格莱德。碰巧,西尔弗格莱德不仅知道皮埃尔在贝德福德-斯图伊文特的拳击馆,他还认识皮埃尔的训练师内特·博伊德。正是博伊德完成了最后的联系。当沃德到达拳击馆时,皮埃尔和沃茨都在那里。“这太神奇了,”沃茨回忆道。“皮埃尔惊呆了。”

与参与米尔格拉姆和沃茨实验的人不同,沃德和皮埃尔是受摄像组和美国广播公司新闻的报道激励的。大多数人没有这些。然而,对沃茨来说,这次电视实验提供了另一个证据,证明“六度分隔”理论有很多真实之处。克莱因菲尔德则更为怀疑。“我仍然觉得最有趣的问题之一是,为什么人们如此渴望相信我们生活在一个全球村庄,手拉着手。”