(两部分帖子中的第一部分)

眼睛在进化研究中一直占有特殊地位,达尔文对此功不可没。他相信自然选择可以产生自然的复杂性,而对于一位十九世纪的博物学家来说,没有什么比眼睛更复杂了,它的晶状体、角膜、视网膜和其他部分如此精妙地协同工作。达尔文在《物种起源》中写道:“我坦率地承认,自然选择能够产生如此器官的观念,‘看起来是极其荒谬的’。”

对于达尔文来说,那句话中的关键词是看起来。他意识到,如果你观察大自然中各种各样的眼睛,并考虑它们可能进化的方式,那种荒谬感就会消失。他写道,认为人类的眼睛不可能进化而来的反对意见,“几乎不能算是真实的”。

科学家们对眼睛研究得越多,就越认识到达尔文是正确的。这并不是说他们知道眼睛是如何进化的所有细节。进化生物学并非一台自动答题机,能够瞬间告诉你眼睛——或其他任何器官——是如何进化的所有细节。相反,科学家们研究不同动物的眼睛、它们的组成蛋白质以及储存其配方的基因。他们会提出关于进化如何产生这些结果的假说。这些假说随后会为新的实验指明方向。这样一来,进化生物学与地质学、气象学或任何其他揭示自然世界的科学并无二致。

确切地说,我应该说科学家们研究的是“眼睛”的进化。有数百万种不同的眼睛(和其他感光器官),每一种都由不同的物种根据其独特的基因集合构建而成。亲缘关系近的动物往往有相似的眼睛,因为它们继承了最近祖先的特征。一些科学家研究眼睛如何在数百万年内适应特定物种的特殊环境。其他科学家则稍微退一步,研究不同类型的眼睛是如何从更简单的先驱者进化而来的。还有一些科学家则将时间退得更远,寻找这些更简单的先驱者来自何处的线索。在这篇文章中,我将通过这些不同阶段的眼睛进化(模仿理查德·道金斯(Richard Dawkins)的《祖先的故事》(The Ancestor's Tale)),回顾历史。

人类拥有所谓的相机眼。光线首先穿过角膜,角膜会折射光线。然后光线穿过晶状体,晶状体进一步折射光线,从而在视网膜上形成聚焦的图像。我们是灵长类动物,所以所有其他灵长类动物都拥有类似的眼睛类型也就不足为奇了。但不同的灵长类动物在眼睛的形状上存在重要差异。夜行性灵长类动物的角膜比白天活动的灵长类动物更宽、更弯曲。更宽的角膜可以让夜行性灵长类动物最大限度地利用月光,让更多的月光进入眼睛。白天活动的灵长类动物受益于小而扁平的角膜,可能是因为晶状体可以更靠前地放置在眼睛中,产生更清晰的图像。这种安排让光线进入得较少,但白天光线充足,损失不大。德克萨斯大学的克里斯·柯克(Chris Kirk)在2004年12月的《解剖学记录》(The Anatomical Record)杂志上分析了灵长类动物的眼睛(他在他的网站上发布了这篇论文)。

在大多数情况下,夜行性和昼行性灵长类动物都符合其他哺乳动物的模式。但猴子和猿(包括人类)的角膜却异常小而扁平,即使与其他白天活动的灵长类动物相比也是如此。柯克认为,这一类灵长类动物(称为人科)经历了自然选择,产生了比其他昼行性哺乳动物更清晰的视力。人科眼睛的其他方面也使其视力敏锐,包括其中央凹,视网膜上一个微小的、富含光感受器的区域。事实上,在视觉敏锐度方面,人科仅次于猛禽。这可能是因为我们的祖先为了捕食昆虫而进化出了如此敏锐的眼睛;猴子和猿也是高度社会化的动物,它们依靠敏锐的眼睛互相观察并捕捉面部细微的线索。我们制造复杂工具的能力,可能得益于微小角膜的进化。

改变眼睛的形状需要改变其构成物质的分子。分子的微调还可以改变眼睛阻挡紫外线、以不同角度折射光线或对不同颜色更敏感的能力。尽管所有脊椎动物都具有相同的基本眼睛结构,但你可以在它们内部找到各种各样的分子。有些只存在于鱼类,有些只存在于蜥蜴,有些只存在于哺乳动物。

一个动物群体是如何进化出这些新分子的?一种方法是“借用”。国家眼科研究所的乔拉姆·皮亚蒂戈斯基(Joram Piatigorsky)及其同事已经确定了构成人类和其他动物晶状体和角膜的许多分子。这些分子与身体其他部位的分子几乎相同。有些对胚胎头部发育至关重要。有些保护我们的细胞免受热和其他压力,有些则使血液中的毒素解毒。

最初的证据表明,今天眼睛中发现的许多分子原本只在身体的其他部位产生。但是,由于基因突变,同一个基因开始在发育中的眼睛中产生其分子。碰巧它具有适合在眼睛中工作的物理特性。在后来的几代中,自然选择有利于那些使其在眼睛中工作得更好的突变。

但是,眼睛中的这个新功能可能对分子最初的功能造成了权衡。进一步的微调可能只有在基因经历了一次特别剧烈(但常见)的突变后才可能实现:基因复制了。现在,基因的一个副本可以适应眼睛,而另一个副本则继续专注于其原始功能。(几年前,我在《自然历史》(Natural History)杂志上写了一篇关于皮亚蒂戈斯基一些工作的文章。)

达尔文不知道基因共享或基因复制,但他仍然对人类眼睛如何从更简单的祖先进化而来做出了一些重要观察。早期的眼睛可能只是一片对光敏感的细胞,可以告诉动物它处于光线还是阴影中。如果那片细胞进化成了一个凹坑,它可能还能检测光线的方向。逐渐地,眼睛可能会承担新的功能,直到最后能够形成完整的图像。即使在今天,你也可以在扁形虫和其他动物身上找到这些原始眼睛。

脊椎动物最接近的无脊椎动物亲戚正好符合达尔文的预测。文昌鱼(Amphioxus),看起来像一条被砍掉头的沙丁鱼,没有真正的大脑或相机眼。但其神经索的前端略微肿胀,并且是由许多与人类大脑相同的基因构建的。更重要的是,它们长出一个由光敏细胞组成的凹坑,似乎用于在水中导航。构建这个凹坑的基因与构建我们自己眼睛的基因几乎相同。

文昌鱼拥有如此简单的脊椎动物眼睛先驱,这可能表明该器官是从零开始进化的。然而,在许多其他动物身上都能找到眼睛——这正是达尔文最初是如何弄清楚脊椎动物眼睛的先驱可能是什么样子的。昆虫、乌贼以及许多其他动物都有眼睛。它们是独立进化的吗?

答案是肯定的,也并非完全肯定。20世纪90年代,巴塞尔大学的沃尔特·格林(Walter Gehring)及其同事发现了一种名为Pax-6的必需的眼部构建基因,这种基因在昆虫和人类之间共享。如果将人类版本的基因插入到苍蝇幼虫中,他的实验会得到苍蝇眼睛长在苍蝇身体各处。格林提出,Pax-6是一个主控基因,可以启动整个眼部构建基因电路。在昆虫和人类(以及所有拥有共同祖先的动物)中,这个电路都会构建眼睛。但在每一个谱系中,都有不同的基因被整合到这个电路中,以便它们能够构建出与昆虫的复眼和人类的相机眼一样不同的眼睛。

如此多动物共享同一个电路的最简单解释是,它们都从共同的祖先——一种名为双侧动物(bilaterian)的蠕虫状小生物——那里继承了它,这种生物可能生活在5.7亿年前。然而,在寒武纪早期,这些基因究竟产生了什么样的眼睛并不清楚。直到去年秋天,眼睛的另一个特征似乎也不符合这一假说:它的光感受器。无脊椎动物的眼睛和脊椎动物的眼睛使用不同的光感受器来感知光线。但研究人员发现,这两种光感受器都生长在一种名为刺沙蚕(ragworm)的普通动物上,这种动物被认为在双侧动物的进化早期就已经分化了。有可能现存双侧动物的祖先产生了这两种光感受器。一种在脊椎动物谱系中消失了,另一种则在导致昆虫和其他具有完整眼睛的无脊椎动物的谱系中消失了。

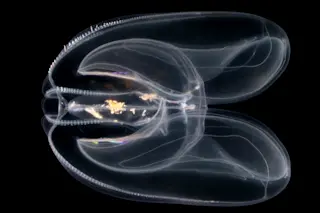

然而,眼睛并不局限于双侧动物。水母属于一个名为腔肠动物(cnidarians)的动物分支,这个分支大约在6亿年前与双侧动物的祖先分化。一些物种有简单的光感受器,而另一些则有挂在触手上的完整相机眼。生物学家想知道这些眼睛是独立进化的,还是共享了产生人类和苍蝇眼睛的祖先工具箱。一个暗示它们共享共同遗产的迹象是,水母用来构建眼睛的一些基因与构建双侧动物眼睛的Pax-6和其他基因惊人地相似。另一方面,大多数腔肠动物(如海葵和珊瑚)没有眼睛。更重要的是,水母的眼睛与双侧动物的眼睛相比相当奇怪——例如,它们不连接大脑。一个物种的幼虫会生长光感受器,这些光感受器甚至不连接到神经元。光感受器反而连接到同一细胞中的毛发状结构。推测起来,光线会触发这些细胞摆动它们的毛发,使幼虫游动。

在未来的几年里,对眼睛进化根源的探索将进一步深入到更早的时期。在一篇即将发表在《遗传学杂志》(Journal of Heredity)上的论文中,沃尔特·格林指出,动物眼睛最先进化的部分是光感受器——一种能够捕捉光线并将其转化为信号的分子。一种关于动物光感受器起源的模型来自藻类群落,其中许多藻类拥有“眼点”,可以帮助它们游向光线以便进行光合作用。也许早期动物也生活在群落中,并拥有类似的眼点。后来,这些简单的光感受器进化出了能够帮助捕捉更多光的色素和其他分子,并最终能够形成图像。

但格林还提出了一个奇怪但引人注目的替代观点:我们的祖先偷走了他们的眼睛。在进化的过程中,生物体多次被更大的生物体吞噬,两者融合成为一个单一的生命体。例如,我们的细胞含有线粒体,我们依靠它们来产生能量;最初,它们是自由生活的消耗氧气的细菌。另一个重要的融合发生在二十多亿年前,当时能够进行光合作用的细菌被一种类似变形虫的宿主吞噬。然后,这些细菌变成了一种叫做叶绿体的结构,这种结构今天可以在树木和其他植物以及各种藻类中找到。令人难以置信的是,一些藻类被其他藻类吞噬,这些藻类也开始依赖细菌进行光合作用。格林将这些生物比作俄罗斯套娃,原始细菌深藏在其他生物体内。

很可能在细菌被一次又一次地吞噬之前,它们已经进化出了一种能够感知光线的分子,这种分子帮助它们利用阳光——也许是通过充当生物钟。吞噬了细菌的藻类可能保留了感知光线的能力,也是出于同样的目的。格林指出,其中一个藻类群体——鞭毛虫——已经与珊瑚、水母和其他动物融合。有可能早期动物已经将感光基因整合到它们自己的基因组中。如果他说得对,那么我们就是用细菌的眼睛来观察世界的。