一切就绪。实验室的防爆墙已安装完毕;凯夫拉板悬挂起来以捕捉弹片;借用的空军实验中的电容器组已准备好释放1200万安培的电流;X射线探测器已设置好以捕捉光子爆发;庆祝用的香槟已冷却。如果一切按计划进行,格伦·伍登将是一个非常开心的人,距离他利用几乎无限能源的长期努力又近了一步。

然而,香槟不得不等待,因为出了问题。不是小故障,不是小事故。而是一场爆炸。“地板震动了;墙壁震动了;一声巨响,”伍登说,他是一位54岁的沙色头发物理学家,也是新墨西哥州洛斯阿拉莫斯国家实验室的聚变项目经理。“一位与我们在一起的空军人员说,‘该死,那声音真大!’一块凯夫拉毯被甩出40英尺。一块弹片穿过一个空调管道。这个实验是一次壮观的失败。”

对于一个正在谈论一项奇妙失败的工作的人来说,伍登听起来几乎很高兴。我们坐在他位于洛斯阿拉莫斯的办公室里,那是圣达菲西北方45分钟车程的地方,在一个凉爽的九月下午,距离爆炸发生九个月。那天没有人受伤——防爆墙保护了伍登和他的同事免受隔壁房间里发生的,呃,失误。伍登说:“原来是短路了。”我们看着他电脑屏幕上被烧黑、散落着碎片的实验室照片。短路导致设备过载,电流达到1800万安培,使得首次商业可行核聚变反应堆技术的初步测试推迟了几个月。

“我的人生目标是实现聚变能源。就这么简单,”伍登说。控制核聚变——驱动恒星和氢弹的反应——将永久解决世界能源问题,更不用说一些地缘政治问题了。无论如何,这不是一个小的抱负。但伍登还有另一个目标,几乎同样艰巨。他想在实现聚变不仅可能而且实用化的竞赛中击败世界上最大的两个聚变项目。这场竞争的差距几乎是不可想象的。排名靠前的聚变巨头,一个在法国,一个在加利福尼亚,每个项目的资金都比伍登的项目多至少一千倍,人力方面也占有巨大优势。ITER——一个目前正在法国南部建设的国际聚变实验项目——预计到2018年建成时将耗资200亿美元。位于加利福尼亚州利弗莫尔的耗资35亿美元的国家点火装置(NIF)在经过15年的建设和开发后,计划于2012年开始聚变测试。

当我告诉伍登,我想把他的研究与NIF和ITER正在进行的工作进行积极比较时,他试图劝阻我。“我对此不舒服。我们为什么要和一台价值40亿美元的机器放在同一段话里?我们甚至不是一个价值400万美元的项目。”然而,在我与他相处了几个下午后,很明显他认为他很有可能实现几十年来一直困扰研究人员的事情:建造一个聚变装置,产生的能量多于消耗的能量,并且只用数千万美元的预算,而不是数十亿美元。

“我们的目标是在ITER建成之前展示聚变增益。我不知道能否击败NIF——它可能在一两年内就能取得不错的成绩。我们几乎肯定无法做到这一点,”伍登说。“我们的目标是每周在实验室里制造一次聚变等离子体。”而且不再发生任何爆炸。

聚变的物理原理似乎如此简单,如此诱人地触手可及:两个原子核(原子致密的中心)碰撞并融合形成一个更大的原子核,释放出大量能量。聚变与裂变相反,裂变是指当像铀这样的原子分裂成两个较小的原子核时释放能量。如今的核电站利用铀裂变反应产生的热量,仅仅是烧水,产生加压蒸汽来驱动涡轮机发电。聚变电站也将是锅炉,尽管是极其复杂的锅炉。尽管物理学家和工程师在原子弹发明后几乎立即在概念上弄清楚了如何建造裂变电站,但聚变从未被驯服。

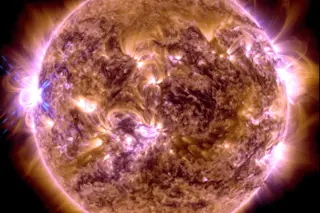

控制这一过程的探索已经吸引了物理学家半个多世纪,原因显而易见。作为一种能源,它似乎好得令人难以置信。它不释放温室气体。它的主要燃料——氘,一种重氢——可以从海水中提取。与传统核电站的废料不同,后者会放射性持续数万年,聚变副产品在几十年内就会衰变。而且有无可辩驳的证据表明,稳定、自持的聚变反应在物理上是可能的。最明显的例子是一个平稳运行了40多亿年的聚变反应堆:太阳,它每秒将数亿吨氢核聚变为氦。没有聚变,恒星就不会发光。只要仰望天空,你就能看到聚变反应堆是多么普遍。

那么,在地球上,为什么聚变如此困难呢?技术问题无疑是巨大的,首先是燃料温度高到足以汽化任何已知材料,以及带正电的原子核倾向于相互排斥而不是融合在一起。太阳和其他恒星凭借其巨大的引力,创造了聚变所需的特殊条件——约1500万摄氏度的温度和比地球大气压高2000亿倍的压力。一颗恒星必须至少有太阳质量的十分之一才能点燃。宇宙中散布着失败的聚变反应堆,即所谓的褐矮星,它们从未聚集到足够的物质来启动它们的聚变反应堆。

尽管存在这些天文障碍,伍登表示,受控聚变最大的障碍是资源不足。“如果你给我无限的钱,我明天也生产不出来聚变反应堆。另一方面,如果你给我每年十亿美元,连续20年,那是另一个极端。有没有办法更快地做到?是的,我认为有。在一天和20年之间,有一个正确的数字。”

在聚变科学家中流传着一个老笑话:“聚变能源还有20年,而且永远都会是这样。”乌托邦式的聚变预测有着悠久的历史。在1955年于日内瓦举行的联合国原子能会议上,一位名叫霍米·巴巴的印度核物理学家说:“我大胆预测,在未来二十年内,将找到一种受控释放聚变能量的方法。当那发生时,世界的能源问题将真正得到永久解决。”

那么,有什么改变吗?聚变能源在三十年后是否仍然像三十年前一样遥远?如果伍登相信这一点,他就会从事其他工作。但他现在却在这里,寻找某种方法来巧妙地完成这个过程,以更微妙的手段实现大自然以蛮力完成的事情。操纵太阳大小的气体体积和巨大的引力不是可行的选择。伍登的策略是什么?称之为“啤酒罐中的聚变”。

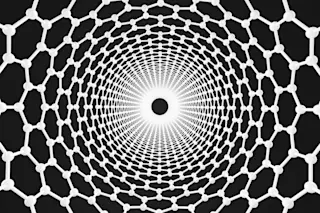

伍登和他在洛斯阿拉莫斯的同事所做的技术术语是“磁化靶聚变”。他们的实验装置的一个组件是一个中空的铝制圆筒,高30厘米,直径10厘米,壁厚1毫米。“它有超大啤酒罐那么大——澳大利亚尺寸,”伍登告诉我,当时我们正走向他的实验室,实验室占据了他办公室旁边一栋飞机库大小的建筑物。进入实验室的路上,我注意到地板上有老鼠屎,架子上有一些被丢弃的损坏设备,上面贴着“NFG”的标签。“那意味着不好用,”伍登省略了一个副词说。“有点像FUBAR,你知道吗?”

冰箱大小的电容器组,用于储存和释放电能的设备,占据了实验室大部分地板空间,所有这些都通过粗大的彩色电缆连接。但罐子将是行动的中心。聚变将在那里发生——前提是没有短路和爆炸。在这些限制下,罐式聚变应该这样工作:1. 开启强大的磁场,创建和控制氘的热等离子体(电离气体)。2. 再次利用磁场将等离子体困在铝罐内;如果等离子体物理接触到罐子,铝几乎会立即汽化。3. 施加快速电流脉冲,在几百万分之一秒内将罐子压碎,将受限的氘加热到数百万度并将其压缩到极致,从而发生聚变。4. 利用释放的能量并改变世界。

“我们用1200万安培的电流在24微秒内压碎罐子,”伍登说。“磁场被保持在内部,强度增加了100倍。在我们的太阳系中,甚至在这个星系的角落里,都没有那样的磁场。内部压力达到一百万大气压;温度升高了30到100倍。”

去年四月,伍登终于将罐式聚变的所有元素组合成一个单一装置,并进行了工程测试。在洛斯阿拉莫斯,他和同事们现在正在研究更好的方法来产生和操控氘等离子体。罐子压碎实验——以及偶尔发生的爆炸——正在阿尔伯克基的科特兰空军基地进行。

伍登的等离子体容纳装置是一个石英管,直径40厘米,长150厘米,安装在一张桌子上,部分被电磁铁的铝线圈包裹。用于抽真空和研究等离子体的诊断设备围绕着桌子。三台电脑从实验室另一端的一个小房间控制着这一切,每当实验运行时,这个房间就会被防爆门密封起来。

计算机控制的电磁铁旨在石英管内部产生强大的电磁场。这些磁场应该电离氘并将其形成橄榄球状的等离子体,这种几何形状将防止它从坍塌的罐中喷出。保持这种精确的几何形状对实验的成功至关重要,因为泄漏会剥夺等离子体聚变所需的压力和能量。伍登现在的工作重点是仔细测量石英管中的等离子体,以检查其密度、温度和稳定性是否适合聚变。

“所有的诊断都发生在约60微秒内,”伍登说。“信号被快速采样并存储在电脑中,这样我们就能了解等离子体中发生了什么。失败的方式有很多。我们将这种罐压缩技术与我们研究了20年的等离子体形成技术合并为一个实体。我们第一次罐破碎机测试是在2008年12月19日。”那是短路、爆炸性实验。“罐子没有塌陷太多,因为电流没有到达它。我们当时有点沮丧。”但几个月后的第二次测试,仍然是空罐子,按计划进行,为去年四月的完整罐子和等离子体测试奠定了基础。

根据一些报道,压碎罐子的机器最初是一种武器,由科特兰空军基地开发,旨在用高能等离子体爆发摧毁来袭的弹道导弹。它被称为湿婆之星,以印度教的破坏神命名,并因其六排电容器组围绕一个两米高的电极和线圈中心呈放射状排列,形成了星状图案。整个装置直径25米,占据了空军基地一栋不起眼的三层建筑中的一个房间。吉姆·德格南是科特兰的一名物理学家,他与伍登的团队合作,他坚持认为湿婆之星从未被用作武器,但他见过它摧毁了相当多的实验。

“我们以5兆焦耳的能量运行,”他说。“那就像两磅半的高爆炸药。它能击碎真空容器,抛射弹片。偶尔我们还会引发火灾。消防部门告诉我们,如果能用一个灭火器扑灭,我们就不用疏散大楼。”

对于压碎测试,罐体垂直安装在湿婆之星的中央柱下方,该柱用四吨重物稳定,以防止磁场将结构撕裂。湿婆之星在10微秒内释放1200万安培的电流。罐体的坍塌必须几乎是瞬时的,并且完美对称,才能将氘等离子体长时间地限制住,以触发聚变。“在这个实验中,技术难点在于让所有不同的电容器放电在正确的时间以正确的电流工作,”德格南说,“并且让所有诊断设备都工作,因为如果你无法测量,你就不知道发生了什么。”

对伍登来说,四月的“湿婆之星”等离子体填充罐实验给他带来了乐观情绪。在两三年内,他和德格南应该大致了解,他们与实际能产生净能量盈余的聚变反应堆之间是否存在不可逾越的障碍。

“如果它像我们希望的那样工作,如果我们进行足够的测试来找出什么能让它变得更好或更糟,我们就能准备好去一个更大的设施了,”伍登说。“如果我们将尺寸增加四到五倍,并改用氘和氚混合的燃料,”另一种重氢,“我们应该能达到收支平衡的等离子体条件——如果一切顺利的话。”

“收支平衡”是所有聚变研究人员的目标。这是聚变反应产生的能量等于维持等离子体所需的能量的临界点。目前还没有任何聚变实验达到这个点。距离更远的是一个能够产生比消耗的能量多得多的反应堆。一个经济可行的聚变电厂可能需要比收支平衡好30倍。

伍登的两个主要竞争对手在十年内达到或超过收支平衡点是很有可能的。ITER由美国、欧盟、俄罗斯、中国、印度、日本和韩国资助,计划于2018年或2019年进行首次聚变实验。它将使用一系列名为托卡马克(TOKAMAK)的聚变机器中最先进的,托卡马克是俄语“带磁线圈的环形室”的缩写。许多物理学家认为托卡马克是实现聚变能源最有希望的途径。在ITER巨大的甜甜圈形反应堆壁内部,磁场、电流、微波和粒子束将把氘氚等离子体加热到聚变温度,持续约20分钟。在此期间,ITER的设计者预计反应堆将输出500兆瓦的功率,而仅使用50兆瓦,实现十倍的能量增益。

位于旧金山以东45英里的劳伦斯利弗莫尔国家实验室的国家点火装置,拥有世界上最强大的激光器,共有192台。在未来的一两年内,这些激光束将在万分之一秒内,将500万亿瓦的功率聚焦到一个装在大小约等于一片Advil药片的微型胶囊里的氘氚靶丸上。如果一切按预期进行,氘和氚将以每小时约一百万英里的速度猛烈碰撞,形成等离子体,发生聚变,并可能产生净能量增益。

伍登认为他的团队有机会在收支平衡的终点线上击败ITER,但这需要他再争取到一些资金。“我们目前的资金无法做到这一点,”他说。“能源部资助了全国所有的磁约束聚变研究。像我们这样的替代项目,预算最多只有10%左右,大概是2000万美元,分给10所大学和几个国家实验室。”

尽管政府的投入方式如此,罐式聚变相对于这两个大型项目仍具有潜在优势。它的策略介于NIF和ITER之间。伍登预计他的实验将产生比ITER密度更高但比NIF压缩靶丸等离子体密度更低的等离子体。高密度等离子体有利于更多的聚变反应;更长的约束时间也是如此——但像太阳一样热的等离子体极难控制。伍登将他的等离子体约束几百万分之一秒。ITER的等离子体密度较低,需要将其约束整整几秒钟。NIF只需要十亿分之一秒,但代价是其高功率激光器需要巨大的能量输出,这些激光器每天只能发射两三次,因为它们需要数小时冷却。

如果罐式聚变成功,它将比NIF需要更少的能量,比ITER需要更短的等离子体约束时间;因此,基于其原理的可行反应堆可能耗资数千万美元,而非数十亿美元。如果聚变要在商业上取得成功,这正是它所需要的经济突破。

即使NIF在收支平衡方面击败了罐式聚变,伍登认为他的方法从长远来看会更实用。NIF的激光器目前每天只发射两三次。仅仅定位燃料舱就需要30分钟。一个商业激光聚变反应堆可能需要每秒发射约15次。

“还有另一个问题,”伍登说。“NIF的靶是低温的”——燃料颗粒被冷冻到零下255摄氏度——“在发电厂里,你那可怜的小冷冻靶必须飞进这个核地狱,并且在进入途中不被烧毁。这是一个大问题。关于你是否能在任何成本下做到这一点,有很多疑问。对于磁化靶聚变,我们谈论的是每10秒发射一次。我们也有很多问题,但我们没有谈论每秒15次。任何人的反应堆方案都需要进行大量的现实检验。”

为了对湿婆之星进行一次现实检验,我采访了Jaeyoung Park,他是一位实验物理学家,目前正在洛斯阿拉莫斯休假,加入圣达菲的一个小型团队,从事自己的聚变研究。他最大的担忧是伍登可能无法长时间地约束氘等离子体。“要均匀地挤压等离子体非常困难——挤压必须又快又猛,”Park说。“而且热损失可能会使等离子体无法达到聚变所需的高温。但格伦正在计划一些重要的实验,即使第一次实验失败,结果也应该能告诉我们一些重要的事情。”

伍登承认这些问题,并补充了一个很好的衡量标准。“你如何控制数百万安培、数千伏特的电流?”他问道。“我们使用的开关是能在高压下工作的精巧设备。我们每天大概能切换高电流20次。”但是,一个基于湿婆之星的可行聚变反应堆需要每10秒处理一次这样的电流。他现在滔滔不绝地讲述着一条可能最终将聚变能源带入你家中电源插座的路径:“也许几年后,今天这些难以做到的事情将成为我们能够掌握的技术。我们现在正处于莱特兄弟阶段。如果有人给了莱特兄弟一架波音747的图纸,并告诉他们直接建造它,那么,他们就不会知道喷气发动机是什么,当然也没有能力制造涡轮叶片或合金。”

“如果有人告诉你我们三年内就能实现聚变能源,那是不可能的。即使你想在未来30年内解决能源问题,聚变也不是答案,我作为一个聚变科学家这样说。如果你想在50到100年的时间尺度内解决问题——是的,我认为它是答案。我喜欢问其他物理学家,‘你的概念需要多少奇迹才能实现?’没有一个概念不需要一两个或三四个工程奇迹。一个都没有。但如果你能用一只手就能数清奇迹的数量,你可能会说你的概念是可行的——你只需要少数几个奇迹。这就是聚变研究的现状:你需要多少奇迹?”

高风险的聚变参与者

聚变能源研究是最终的高风险、高回报的科学事业。那么,谁最适合应对这一挑战呢?企业家们。“ITER和NIF拥有大量的资金,但他们的技术也极其复杂,”不列颠哥伦比亚省通用聚变公司的首席执行官道格·理查森说。“我们从一开始就着眼于最终目标:能否轻松地将其投入发电厂?”

为此,理查森和他的竞争对手们正在设计新颖的反应堆。通用聚变公司的磁化靶聚变反应堆将采用多功能液态金属内衬,用于生产氚、保护设备免受损坏并提取产生能量的热量。该公司希望在2013年实现收支平衡。另外两家公司,能量物质转换公司(EMC2)和Tri Alpha能源公司,正在开发使用质子-硼燃料的反应堆,这种燃料需要比氘更高的温度,但几乎可以直接将聚变能转换为电能,而无需通过烧水来驱动发电机。

然而,在预算紧张的情况下摆弄百万度等离子体并非易事。除了Tri Alpha公司三年前获得了4000万美元的私人资金(其中一部分来自微软联合创始人保罗·艾伦)之外,聚变对即使是最胆大的风险投资家来说也证明风险太高。通用聚变公司靠着家人和朋友的几十万美元勉强维持了最初的四年。“怀疑和信誉是我们目前面临的最大挑战,”理查森说。