“我们谈过我的松树了吗?”德鲁·恩迪说。我点点头。我听过他的松树滔滔不绝(你也会听到)。于是他转向另一个例子来阐明他的观点:他办公室门旁边的一个塑料垃圾桶。他的计划很简单:把垃圾桶装满锯末,加入一些他所谓的“编程过的木材真菌”,然后离开。

“我一周后回来,抖掉所有多余的松散锯末和废料,我的新笔记本电脑就出来了,”他说。

“你是认真的吗?”我脱口而出。我一定听起来很不可思议,我也是。

“我是认真的,”他盘腿坐在转椅上说。

我遇到恩迪时,他正处于职业生涯的转折点,他是加州斯坦福大学生物工程系的副教授。这位看起来像个男孩的四十多岁的人,在过去的十年里一直试图通过利用生物学固有的智能和能力来重新构想制造业的理念——与生物学合作,改变我们制造事物和生活的方式。这意味着要忽视反对者,并相信一个像在第一台机械计算机时代想象苹果 iPad 一样难以理解的愿景。

但坚持不懈似乎正在奏效。一系列最近的成功意味着,许多人看来是痴人说梦的事情,现在看起来不那么遥远了,尤其是对恩迪和越来越多相信者来说。“这是一个时刻,很多负担得以解除,很多自由和舞蹈,”他说。

他们愿景的核心是一种称为合成生物学的生物工程形式,它将让他们改造生物学,使生物体听从我们的指令——从制造药物、生物燃料和香料,到用锯末制造笔记本电脑这样充满未来感的生产。这是一个关于新生活方式的宏大愿景:与生物学和谐相处,而不是破坏它。

生物学对恩迪来说是一个不寻常的盟友,他曾接受土木工程师培训,从事过钢筋混凝土、污水处理工作,甚至在一个夏天为美铁管理过建筑。“生物学是我遇到过的最神奇的制造伙伴,”他说。

"野外存在着这种天然技术,它能够制造出覆盖地球表面的东西。它从大气中获取原子,从环境中获取光,并以原子精度自组装巨大的结构。"

为了证明他的观点,他曾要求他的学生,都是在斯坦福大学上他的生物工程实验室课的大二学生,朝教室窗外看,指出让他们印象深刻的事物。有些人指出了斯坦福山脚下150英尺宽的射电望远镜。另一些人则对耗资2.5亿美元的新生物工程大楼印象深刻。

没有人指出恩迪所关注的东西——绿色的、森林覆盖的沿海山脊线。“让我印象深刻的是那条山脊线,不仅仅是山脊线本身,而是它被这种野生的生物所覆盖,”他说。“野外存在着这种天然技术,它能够制造出覆盖地球表面的东西。它从大气中获取原子,从环境中获取光,并以原子精度自组装巨大的结构。”

精确的生物学

正是这种原子精度让汤姆·奈特(Tom Knight)着迷,他常被称为合成生物学之父。20世纪80年代,奈特在麻省理工学院设计由硅制成的超大规模集成电路(VLSI),这是电子计算的基础。但他的水晶球开始变得模糊。他预见到摩尔定律,即集成电路中晶体管的数量每两年翻一番,最终会趋于平稳,“这正是现在正在发生的事情,”奈特说。

这是因为技术限制。半导体是通过用磷或硼原子轰击纯硅来制造的,从而“掺杂”硅使其成为半导体。

这个过程具有固有的随机性。随着晶体管变得越来越小,占据硅芯片上越来越小的区域,任何给定区域(仅几十纳米宽)中掺杂原子过多或过少的可能性就会越来越大。

“你正在失去对这些器件制造的控制,而且你可以预见到这一点,”奈特说。“我决定未来将基于一种技术,你可以将原子放置在任何你想要的地方。”

这项技术就在我们身边,它被称为生物学。其核心思想是,合成生物学的理念很简单:设计和构建生物系统,使其做我们想让它们做的事情。为此,您需要设计DNA序列并将其插入您选择的细菌细胞中,这是第一代基因工程师开创的技术。但早期,即1990年代后期及更早,进展并不顺利。每个人都有自己制造DNA片段的方法。“作为一名工程师,这让我很抓狂,”奈特说。

他不是唯一感到沮丧的人。快进到新千年初。恩迪,此时已将自己重新塑造成一名生物工程师,也在麻省理工学院。奈特、恩迪和许多其他人——参与者名单读起来就像是当今合成生物学界的知名人士——在马萨诸塞州、弗吉尼亚州和加利福尼亚州组织了会议和研讨会。他们问自己:我们如何才能更好地进行生物工程?

答案有三点。首先,合成生物学需要标准化部件,就像计算机工程师使用具有明确接口的标准电子元件进行设计和构建一样。或者像机械工程中的螺母和螺栓一样。对恩迪来说,标准的观念可以追溯到罗马帝国。以西班牙塞戈维亚的输水渠为例。“你会发现它不是用散落在乡村的石头建造的,”他说。“它是由标准化的石头建造的,标准化使得劳动力能够跨地点、跨时间进行协调。”

第二个部分是需要抽象,这是一个对计算机程序员来说非常清晰的概念。高级编程语言,如Java或C++,通过抽象层提供对底层硬件的访问,因此您可以将数据写入磁盘上的文件,而不管磁盘是磁性硬盘还是闪存。合成生物学必须接受抽象,以便设计人员可以在不必记住和摆弄每个特定DNA序列的情况下创建遗传程序。

第三个相关要求是将设计师与建造者分开。想想建筑和施工:建筑师绘制计划并将其交给建筑承包商。合成生物学家认为,他们也需要接受这一点。

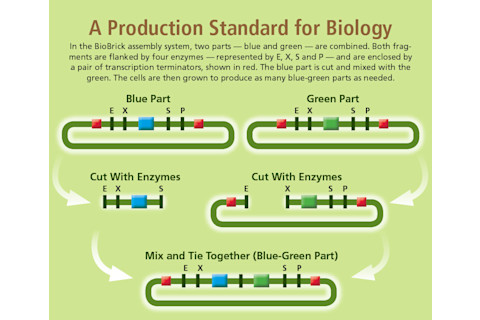

为此,奈特发明了第一个用于组装 DNA 部件的 BioBrick 标准。由此产生的部件是具有特定末端的 DNA 片段,这些末端作为切割和拼接 DNA 的酶的靶标。这使得其他研究人员可以通过标准构建过程混合和匹配 BioBrick 部件,然后将复合部件插入细胞中,使它们执行设计的遗传程序。

丹·比肖普/发现

2004 年,这些早期原则在合成生物学竞赛中得到了学生们的尝试,该竞赛现称为国际基因工程机器 (iGEM) 大赛,这项工作源于恩迪和奈特的实验室。来自五所美国大学的团队竞争使用标准化部件构建生物系统。2013 年,来自世界各地的 200 多个本科生团队参加了 iGEM 比赛,他们使用由以前的 iGEM 学生制作并免费共享的 BioBrick 部件,以及存储在马萨诸塞州剑桥 iGEM 总部的冰柜中并分发的 BioBrick 部件,创建了新颖的生物系统(例如基于大肠杆菌的饮用水砷检测传感器)。

尽管学生主导的努力取得了显著增长,但许多人仍然怀疑标准化和抽象的原则是否适用于生物学。恩迪回忆起 2006 年《纽约时报》关于合成生物学的一篇文章,其中加州理工学院杰出的化学工程教授弗朗西斯·阿诺德说:“不存在标准化的 [生物] 组件,因为即使是标准化的组件,其工作方式也因环境而异……期望您能够输入 [DNA] 序列并预测 [遗传] 电路将做什么,这与现实相去甚远,而且永远如此。”

恩迪对这种批评很在意,它让他感到沉重。“我一直背负着技术和科学的重担,”他说。“当聪明人说你正在做的事情是不可能的时候,很难置之不理。”

设计晶体管

就恩迪而言,在过去两年里,这种负担有所减轻。2012年6月,他的斯坦福实验室发表了将成为三篇关键论文中的第一篇,这些论文推进了使用标准化部件在细胞内进行计算的事业。在第一篇论文中,由博士后杰罗姆·博内特领导的团队展示了信息如何存储在细胞内。诚然,它只是一个单比特的内存,但它确实存在:能够存储0或1,并随意翻转比特。

为此,该团队借鉴了噬菌体——一种通过将其病毒基因组插入细菌基因组来感染细菌的病毒——完善的专有技术。“比特”记忆的核心本质上是一个叫做启动子的DNA片段,它使细胞的机器能够制造特定的蛋白质。在这种情况下,如果启动子朝向一个方向(0),它将使大肠杆菌细胞内产生绿色荧光蛋白。如果启动子朝向另一个方向(1),则会产生红色荧光蛋白。

该团队展示了他们如何使用噬菌体酶来翻转这个启动子的方向,他们用化学物质控制细胞内酶的水平。一旦翻转,DNA序列将继续被细菌复制,从而保持该比特为0或1,直到再次翻转。要使这个简单的元件工作,需要进行漫长而耗费精力的努力。“花了三年时间才从实验室获得一个单比特的内存,”博内特说。

那年晚些时候,该团队在生物计算的轮子上又增加了一个齿轮:细胞之间发送任意消息的能力,同样借助噬菌体 M13。这种奇妙的病毒能够将其 DNA 包装成“颗粒”并将其发送到其他细胞,而不会杀死宿主细胞。恩迪和他的学生莫妮卡·奥尔蒂斯对 M13 进行了调整,使其能够将他们自己选择的任意 DNA 消息(而不是病毒 DNA)从一个细胞发送到另一个细胞。

但在恩迪看来,最杰出的成就是2013年,当时他的团队构建了第一个生物放大逻辑门。在传统的数字电子学中,构建逻辑门的关键是晶体管,它是一个元件,其中适度的控制信号可以调节大电流的流动。他们的生物晶体管,他们将其命名为“转录子”,是一种由工程DNA序列制成的装置。“电流”是RNA聚合酶分子的流动,它沿着DNA“导线”移动并转录它,使细胞能够制造相关的蛋白质。这里的关键是创建一个控制信号,可以允许RNA聚合酶转录或阻止它这样做。

为了实现这一点,他们在 DNA 链中嵌入了另一个 DNA 片段,称为转录终止子。然后,他们利用噬菌体酶来翻转这个终止子的方向——这项技术在创建1比特存储器时已经完善。在一个方向上,终止子允许 RNA 聚合酶迅速通过 DNA 序列并转录下游基因。翻转后,它阻止了转录。恩迪和他的团队拥有了基本的生物晶体管,并用它来实现各种布尔逻辑门,例如“与”和“或”。

旧金山艺术家菲尔·罗斯利用木材真菌创造超强砖块。| 图片由 Phil Ross 惠允,2013

对恩迪来说,他的团队发表在《科学》杂志上的那篇详细介绍这些逻辑门的论文并未完全讲述故事。“令我们难以置信的是,我们每一个 DNA 设计都一次成功,”恩迪说。“我们不必多次重复设计-构建-测试循环。”标准化和抽象最终奏效了——以至于他们创造的部件现在可以免费获得,并被其他人用于在各种生物体中实现基因计算。

在从事这项工作的同时,恩迪还参与了 BIOFAB,这是一个位于加利福尼亚州埃默里维尔的设施,他与加州大学伯克利分校的生物工程师亚当·阿金共同创立了该设施。到 2013 年,BIOFAB 已经为合成生物学生产了第一批可可靠重复使用的 DNA 部件。工程师需要让诸如大肠杆菌等生物体从合成基因中制造蛋白质的关键要素包括额外的序列,例如启动子(帮助细胞从 DNA 制造 RNA)和核糖体结合位点(或 RBS,细胞需要它来从 RNA 制造蛋白质)。

多年来,研究人员已经发现了大量在大肠杆菌中起作用的启动子和RBS。“但它们组合使用的性能不可靠且不可预测,”BIOFAB的合成生物学家维韦克·穆塔利克说,他被阿金和恩迪吸引来参与这个项目。“有50%的机会,有些东西对一个基因有效,但对另一个基因无效。”

穆塔利克领导了设计一组启动子和 RBS 的工作,这些启动子和 RBS 可以连接到任何“目标基因”,这样生物工程师就可以几乎肯定(嗯,93% 确定,但这在生物学上已经接近肯定)该蛋白质可以在生物体内以所需的靶向范围制造。该团队测试了启动子和 RBS 的各种组合,并对其性能进行了表征。本质上,他们能够为每个部件分配一个“质量分数”,告诉设计者该部件在给定上下文中将有多有效。这些部件现在也可以免费供公众使用,并且在恩迪的逻辑门首次成功方面发挥了关键作用。

总而言之,这些发展减轻了恩迪肩上的负担。“如果你愿意,从心理上或操作上,你正抓住我处于过去十年和未来十年之间的这个时刻。当被问到‘我们能让生物学变得容易工程化吗?’时,答案是‘是的,这并非不可能。’这个答案并非显而易见,”他说。“在某种非常真实的方式上,我获得了自由。”

松树之力

这可能就是他让自己做梦的原因,这又把我们带回了松树,他门洛帕克家中前院的那棵松树。两年来,恩迪一直看着这棵树掉下数百个松果。“我终于无法逃避一个事实:我的前院有剩余的生产能力,”恩迪说。

这棵树将未分化的树液球变成了结构精美的松果。他认为,门洛帕克32,000人每年每人扔掉约500磅的园林垃圾。那可是1600万磅——远超全球用于制造计算机芯片的工程硅产量。松树能否用来生产计算机芯片?“今天,我的松树不可能制造计算机芯片而不是松果,”恩迪说。“但是,如果我真的擅长于在生命系统中进行模式形成工程,稍微改变一下肥料,在有机物和无机物之间建立联系,那么我很有可能在前院创造一种新型经济作物。”

如果我们暂时放下松树和吃锯末、生产笔记本电脑的木材真菌,有一些更谦逊的尝试正在为我们指明方向。旧金山艺术家菲尔·罗斯已经开始迈出婴儿般的步伐,走向恩迪所设想的未来。他利用木材真菌(主要是灵芝)的生物力量来制作砖块,这些砖块有一天可能会成为建筑物的一部分。

他首先将锯末塞进密闭袋中并进行蒸汽烹饪。他等待袋子冷却后加入真菌细胞,这些细胞开始转化锯末。当混合物仍然柔软时,罗斯将每个袋子放入模具中并等待。最终,真菌会消耗掉锯末。“它可以进行彻底的生物转化,”罗斯说。“它可以将所有木材完全转化为自己的身体。”

菲尔·罗斯用木材真菌砖块建造的拱门,是德国一个展览的一部分。| 图片由 Phil Ross 惠允,2013

结果,那个身体是一种坚硬的几丁质生物聚合物结构。每块砖都有一个海绵状的核心,但外面却有一层坚韧的表皮,坚硬到用来切割和塑造砖块的工具都报废了。所以,一开始就将砖块塑造成合适的形状很有帮助。罗斯的团队展示了如何将砖块堆叠起来,在德国的一家博物馆中建造一个拱门。展览结束时,砖块的碎片被混合在热水中,作为花草茶饮用——这展示了这种材料的生物降解性。现在他正在研究种植家具,其中大部分都在旧金山展出。

我们能把这些想法推到多远?“它将改变世界,”罗斯说。“它将创造物质财富,使我们当前的物质标准显得微不足道和迟钝。”就像我之前遇到恩迪的愿景时一样,我感到震惊。

“你是说认真的,不是开玩笑?”我问道。

“我绝对是认真的,”他回答道。“如果你能想象到你想要的一切都有很多。与其因为预期的未来价值而紧紧抓住事物,不如按照你的需求和愿望去种植,而且几乎不花钱,几乎不耗能,而且完全可生物降解——我们对物质现实的看法将会经历一场巨大的变革。”

要从砖块到笔记本电脑,意味着要以原子精度精确地设计木材真菌,利用恩迪实验室和其他地方正在设计的可重复使用的生物部件。但短期内这会走向何方?“未来五年内不要期待奇迹,但十年后请拭目以待,”奈特说。然而,即使是十年后,准确预测合成生物学将带来什么,就像在真空管被发明时试图预测手机一样。

构建序列的伦理

鉴于这一切,难道没有人担心这可能走多远,以及事情是否可能变得非常糟糕吗?“我们都很担心,”印度班加罗尔国家生物科学中心的穆昆德·塔泰说。塔泰在iGEM启动时在麻省理工学院,他曾协助评判iGEM参赛作品并指导学生的项目。

其中一个项目源于班加罗尔艺术家提出的伦理担忧。该项目设想了一个未来,在一百年后,合成生物学成为常态,BioBrick部件在我们周围的生物体中无处不在。我们如何知道人类是否引入了那些BioBrick部件特有的DNA序列?学生们走遍班加罗尔和卡纳塔克邦的森林,采集土壤样本,并在土壤微生物中寻找BioBrick特有的DNA序列。他们什么也没发现。“所以,如果你十年后、一百年后发现它们,它们就来自于人类的干预,”塔泰说。“我们应该意识到我们正在做什么。我们应该与公众互动,与艺术家互动,我们应该思考它的伦理问题。但我们应该接受这一切即将到来。”

恩迪接受——甚至可以说是拥抱——合成生物学未来的想法。不这样做,并继续我们现在的生活、制造和消费方式,对他来说不是一个选择。“我们正在破坏环境,我们正在严重地剥夺生物多样性;这是一场灾难,”他说。与生物学合作——尽管存在伦理问题和明显的危险——可以帮助我们实现转变。“我们确实有机会重塑文明,”他说。

[本文最初以“大自然的技师”为题刊登于纸质版]