德国黑森林地区的舍瑙 — 沿着蜿蜒的山路,穿过黑森林的中心,舍瑙村看起来像是格林童话里的景象。小商店和乡村啤酒花园沿着狭窄的街道排列,这些街道是为马匹和步行交通而建的。奶牛,一种几个世纪前在这里培育的稀有品种,像山羊一样稳健,在村庄上方陡峭的牧场上吃草。从城镇北部的高速公路看,舍瑙村与12世纪时大致相同。

然而,从南部看,舍瑙村截然不同。阳光在成千上万的屋顶光伏(PV)板上闪烁着蓝色光芒——这些都是居民拥有的与电网相连的小型发电厂。在阳光明媚的日子里,这些太阳能板产生的电力比这个2500人的村庄消耗的还要多。如果说北部的田园风光是对过去的提醒,那么第二种景象,舍瑙居民乌苏拉·斯拉德克说,是对未来充满希望的愿景,一个社会已经发生了转变。

“对于新事物,总有少数人必须先行,”斯拉德克通过翻译说。“其他人会随之而来。”她前倾身子,用英语低声耳语道:“但前提是它要奏效。”

如果你在当地的阿尔迪超市遇到斯拉德克,你可能不会想到“革命者”这个词。她六十多岁,有着锐利的蓝眼睛和笔直的灰发,看起来就像她曾祖母和前教师的形象。但在1980年代中期,切尔诺贝利核电站灾难发生后,她发起了一场地方运动,旨在实现她认为合理甚至适度的目标:舍瑙居民应该决定他们的电力如何产生。

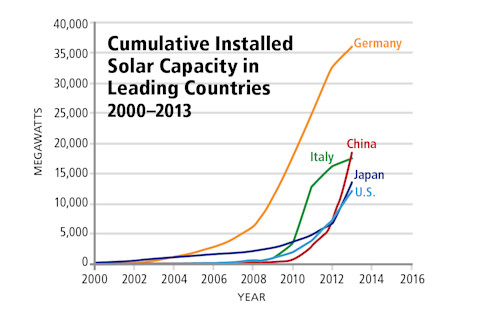

当时,斯拉德克和她的邻居们并不知道,他们与当地公用事业公司的斗争——以及他们对传统能源系统运行方式的挑战——将成为一场全国性的技术和政治运动的一部分,这场运动被称为“能源转型”(Energiewende),或称“能源革命”。“能源转型”旨在放弃核电,并几乎完全消除德国(世界第四大工业经济体,人口8000万)的化石燃料作为能源来源。在舍瑙村的能源变革近三十年后,德国约四分之一的电力来自风能、太阳能和生物质能等可再生能源,这一比例在所有大型工业化国家中最高。相比之下,美国只有13%的电力来自可再生能源。近25000台风力涡轮机点缀在德国乡村,2014年生产了52太瓦时(TWh)的电力,足以为整个哥伦比亚国家供电。(1太瓦时等于100万兆瓦时。)包括舍瑙村在内的一百多万个屋顶太阳能系统,又为德国电网增加了30太瓦时的电力。

“能源转型”也催生了足以填满专利局的技术创新。得益于从机械设计到材料科学再到电气工程等领域数百项改进,2014年在德国安装的平均风力涡轮机产生的电力是1990年的六倍。由太阳能电池板制成的建筑立面在全国各地涌现。许多地下室的联合热电联产装置燃烧生物燃料或天然气发电,并捕捉曾经被视为废热的能量,以使房屋在漫长的德国冬季保持温暖。

然而,批评人士指出,尽管“能源转型”取得了诸多成就,但它正面临迷失方向的危险。他们指出温室气体减排放缓,仍依赖核电的产业可能衰退,以及对电网能否应对来自小型分散式可再生能源的日益增长的电力水平的担忧。甚至一些支持者也表示担忧。绿党新星安德烈亚·林德洛尔(Andrea Lindlohr)将问题归结为:“德国可以做到。技术障碍可以克服。但我不确定德国是否会做到,因为这取决于政治。”

电力叛逆者

要了解能源转型的未来前景,最好先了解其过去。

1986年4月下旬,斯拉德克因滑雪事故导致腿部骨折,在家中一瘸一拐时,听到一则关于苏联核电站爆炸的新闻报道。德国官员向公众保证,没有什么可担心的。“切尔诺贝利距离2000公里,”德国内政部长告诉全国。“没有危险。”

他错了。第二天,切尔诺贝利灾难性爆炸产生的放射性粒子开始落在舍瑙。斯拉德克和其他居民被警告留在室内。

灾难发生后的几个月里,斯拉德克和她的邻居们决定,继续依赖核电站产生的电力是毫无意义的。他们要求地区电力公司剥离核能业务。但遭到了拒绝。

“一开始我们只是想确保这事再也不会发生,”斯拉德克说。“后来我们意识到,唯一能确保的方法就是自己动手。”

当时,斯拉德克对电力的了解,仅限于换灯泡。在接下来的几年里,斯拉德克和她的盟友们学习了发电机和电网——那个令人头脑发麻的复杂网络,由电线、变电站和变压器构成。

德国电网,就像美国电网一样,是在一个世纪前围绕一个简单的组织原则设计的:由少数大型发电厂产生的电力需要输送到整个地区数百万大小用户。这种集中式系统,电力从发电厂单向流向用户,只要在任何给定时刻都能提供可靠的电力来满足需求(称为基荷),就能很好地运行。斯拉德克的提议将彻底颠覆这个模式。可再生能源——例如屋顶太阳能电池板,有时产生的电力超过家庭使用量——需要一个去中心化系统,其中电力双向流动,从许多小型发电机进入电网,并从电网流向消费者。而且系统必须足够灵活,以应对大幅波动的电力负荷。

太阳能和风能只有在阳光照射或风吹时才能发电——如果你是可再生能源的反对者,这被称为“不可靠”;如果你是支持者,则被称为“可变”。在真正的变革到来之前,研究人员需要开发新技术来改善可再生能源与电力结构的整合。

舍瑙小组还必须驾驭一个更加复杂的网络:无数需要修订的法规,以允许从集中式系统转向分散式系统。舍瑙推动的所谓“公民能源”(BürgerEnergie)——由公民生产的能源——意味着挑战强大的电力公司的利益,这些公司满足于垄断且利润丰厚的现状。

“也许我们当时不知道自己在做什么,这反而是好事,”斯拉德克笑着承认。

舍瑙的居民们提出了一项宏伟计划:买下当地的电网并自行运营。他们发起了一项筹款活动,目标是240万美元,这是他们认为购买该系统所需的金额。而电网所有者则声称其价值至少520万美元。(一位法官后来将公平市场价值定为220万美元。)到1990年代初,这场大卫与歌利亚的战斗已经打响,并很快引起了全国媒体的关注。一位记者称舍瑙小组为“Stromrebellen”,即“电力反叛者”。这个名字一直沿用至今。

最后,叛军取得了胜利,他们也有了一个新名字:舍瑙电力公司(Elektrizitätswerke Schönau,EWS),由斯拉德克担任总裁。到1996年,通过当地的太阳能电池板网络和小型水力发电站,EWS为整个村庄提供了“绿色”电力。

电力叛逆者是一次重大胜利,但它是一个孤立的胜利。并非每个城镇都能负担得起购买其电网的费用,即使他们想这样做。而且,用太阳能电池板发电仍然极其昂贵,1996年太阳能组件的价格接近每瓦7美元——这是德国人所说的“魔鬼循环”的受害者。没有规模经济(即大规模生产降低成本),很少有人能买得起太阳能电池板。但由于需求不足,没有太阳能制造商会大幅提高产量来降低价格。如果没有新的方法,“能源转型”将仍然是一个深藏在黑森林中的绿色童话。

巴伐利亚的“大计划”

1993年,当斯拉德克仍在为争夺当地电网的控制权而奋斗时,东北方向约100英里的巴伐利亚,汉斯-约瑟夫·费尔(Hans-Josef Fell)正作为家乡哈默尔堡(Hammel堡,人口12000)镇议会的一员,策划着一种不同的能源改革。费尔受过物理学训练,职业是科学教师,同时也是一名环保和和平活动家,他对可再生能源的各个方面都充满兴趣。他很早就坚信太阳能和风能不仅能替代化石燃料和核能,还能替代因石油而引发的战争以及潜在的核冲突。

作为一名地方政治家,费尔起草了立法,鼓励哈默尔堡使用可再生能源,采用上网电价补贴(FiT)制度。根据该制度,安装太阳能电池板的居民每向电网供电一千瓦时,就能获得高于市场价的电费。激励金额旨在完全补偿业主太阳能安装的成本,最重要的是,还会额外补偿一点。

费尔可能是一个留着胡子长发的“生态怪人”(Ökofreak),但他明白大多数德国人并非如此——尤其是在保守的巴伐利亚,那里右翼的基督教社会联盟(CSU)自1946年以来几乎一直执政。费尔知道他不能通过引用甘地来向他的巴伐利亚同胞推销一场能源革命,所以他转而效仿亚当·斯密。

“你必须把上网电价补贴定得足够高,这样才能实现盈利,”费尔解释他当时的思路,“而且你必须保证上网电价补贴20年不变,这样才能成为一项安全的投资。”

巴伐利亚和公民能源(BürgerEnergie)可谓天作之合,就像酸焖牛肉配比尔森啤酒。部分原因在于巴伐利亚人同样反对扭曲市场的大政府和垄断企业,认为两者都会扼杀竞争。以约瑟夫·格佩尔(Josef Göppel)为例。他是保守派基社盟(CSU)的领导人,但当他谈到“能源转型”时,听起来更像是迈克尔·摩尔。

“这么多德国人对发展可再生能源感兴趣的原因很简单,”戈佩尔曾告诉记者,“那就是渴望摆脱大公司的束缚。”

哈默尔堡的上网电价补贴仅适用于安装在当地屋顶上的前15千瓦太阳能电池板,费尔今天称这个规模“小得可笑”。但费尔的法律是一次试运行,是世界上同类法律中的首例。而且它成功了:15千瓦的上限很快就达到了,那些行动不够快的居民都吵着要参与其中。

艾莉森·麦基/发现杂志(数据来源:英国石油公司,经地球政策研究所)

其他城镇也纷纷效仿,但像舍瑙的“电力反叛者”一样,哈默尔堡实验的影响主要还是局部的。是时候加大赌注了。这场运动在1998年获得了全国性机会,当时巴伐利亚人将费尔送往柏林,代表他们在德国联邦议会任职。第二年,党派领导人便任命绿党成员费尔起草新的德国能源政策,将可再生能源置于核心位置。他的任务艰巨:多年来,反对者一直质疑电网处理大量可再生能源发电的能力。专家们警告说,如果发电总量超过4%,电网就会崩溃,城市将陷入冰冷的黑暗,并摧毁德国经济的支柱——其能源密集型制造业。

费尔急于证明反对者是错的。他知道他的首要任务是打破“魔鬼循环”。费尔的解决方案是2000年通过的《可再生能源法》(EEG)。这项新法律设立了全国性的上网电价补贴(通过每月附加在水电费账单上的附加费支付),以鼓励大规模部署可再生能源。它还旨在减少温室气体排放。次年,立法者强制实施了核电逐步淘汰政策。

《可再生能源法》是一项重大胜利,但许多支持者怀疑其目标——特别是可再生能源目标——是否不切实际。在《可再生能源法》出台之前,该国只有2.6%的电力来自可再生能源——几乎与美国相同的微薄数量。正如一位顶级公用事业高管后来所说,“[能源转型]是一个政治愿望,缺乏对可实现性的现实看法。”

然而,出乎所有人意料的是,“能源转型”按照费尔的计划进行。德国人抓住机会应对气候变化,逐步淘汰核电,获得利润,并摆脱“四大”公用事业公司的束缚。2002年,在《可再生能源法》实施仅两年后,德国电网上的可再生能源份额翻了一番,达到5%,远超计划,而且没有任何城市陷入黑暗。到2007年,可再生能源占电网的10%——是预测导致电网崩溃量的两倍多。即使没有公民发电的目标,所有可再生能源发电的50%也来自普通公民。四大公司的份额仅为6.5%。

斯图加特已成为可再生能源研究的温床。在这里,一名工人在ZSW工厂检查太阳能涂层机。| ZSW

当公用事业公司忽视“能源转型”时,上网电价补贴(FiT)正在将“魔鬼循环”转变为“良性循环”。为了满足德国的需求,全球制造商纷纷加大太阳能电池板的生产,导致太阳能发电成本在全球范围内直线下降。2000年每瓦3美元的太阳能组件在2010年以一半的价格出售。1990年在德国价值23,000美元的屋顶系统,到2013年已降至2,200美元。

市场竞争促使研究人员从每平方米地球表面接收的1000瓦太阳能中尽可能多地提取每一个电子。2000年《可再生能源法》(EEG)通过时,最高效的光伏电池能将约30%的太阳辐射转化为电能。如今,光伏电池通过结合不同元素的层(包括镓、锗和铟等),可以从紫外线到红外线整个光谱产生电能,从而达到超过44%的效率。

随着可再生能源发电量的增加,支持者们修订了《可再生能源法》以提高其可再生能源目标:到2010年达到12%,到2050年达到80%。怀疑论者们只是提高了他们对“世界末日”来临时间的估计。德国总理安格拉·默克尔曾警告说,“可再生能源在电力消费中增加20%的目标不太现实。”

然而,默克尔设定的20%的门槛被达到并超越,新的宝马汽车和拜耳阿司匹林小药瓶仍然“一、二、三”地不断从德国装配线上滚落,没有中断。

但批评者并非完全错误。“能源转型”确实面临一些艰难的选择——而且这些选择正迅速迫近。

科技之城

位于德国西南部的斯图加特,长期以来一直是工业的代名词。有时被称为“汽车之城”的斯图加特,是汽车的诞生地。该地区100万工人中的许多人受雇于总部设在这里的汽车巨头,包括梅赛德斯-奔驰和保时捷。尽管其化石燃料根基深厚,但斯图加特正在加速迈向能源未来。作为欧洲工程创新的中心,斯图加特地区在研发上的国内生产总值(GDP)百分比投入,高于德国任何其他地方。由于高科技研究机构的高度集中,包括太阳能和氢能研究中心(ZSW),它在全国专利申请方面处于领先地位。

ZSW的总经理弗里特约夫·施泰斯(Frithjof Staiss)将他成年后的生活都投入到研究可再生能源经济的前景和挑战中。对于施泰斯来说,“能源转型”标志着一个历史和技术的转折点。

Bryan Christie 设计

施泰斯坐在他位于斯图加特工业大街(Industriestrasse)三楼实用但舒适的办公室里说:“在旧世界,你把电力从一个大型公用事业公司输送给小型用户。现在,终端消费者增加了光伏。这改变了一切。”电力在有太阳能电池板的家庭之间双向流动,并且根据云层覆盖和风速而波动,这需要一个更灵活的系统。

施泰斯说,最重要的一项改变是全面改革德国电网。其557,000个小型变压器原设计用于单向电流传输。ZSW系统分析部负责人迈克·施密特表示,作为“能源转型”的一部分,德国工程师已经开发出双向变压器来取代现有变压器,以及一系列其他技术创新,以满足大量可再生能源涌入带来的新需求。超导电缆最大限度地减少能量损耗,而电转气系统则将多余的电能储存为氢气或甲烷。

“在德国这样的国家,我们需要这些创新发展来销售给其他国家,”她说。“这是我们的核心业务。能源转型是一个拥有更多创新并将其销售给世界的机会。”德国企业正在充分利用这一机会,2013年可再生能源技术出口总额达到300亿美元。

就连工业巨头西门子,曾建造了德国第一座核电站,也因“能源转型”而转型。2011年9月,这家曾帮助建造德国全部19座核电站的公司宣布完全退出该业务。

西门子将注意力转向利润丰厚的全球海上风电市场,预计到2020年将达到每年1420亿美元。退出核电业务三个月后,该公司宣布计划在北海安装80台巨型风力涡轮机,足以满足30万户家庭的用电需求,并每年减少81.5万吨碳排放。

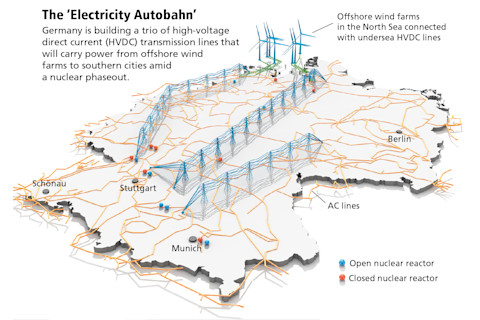

随着德国最后一座反应堆计划于2022年关闭,南部地区(其近一半电力曾依赖核反应堆)迫切需要这种电力。它将从“能源转型”的下一阶段中受益匪浅,该阶段涉及建设一条“电力高速公路”——三条高压直流输电线路(HVDC),跨越2000英里,将北海海上风电场的大量电力输送到德国制造业的心脏地带。

这项预计耗资220亿美元的工程备受争议。经济学家克劳迪娅·凯姆费尔特指出,南部阳光充足,风力资源丰富,足以大幅扩大可再生能源发电。她补充说,三条高压直流输电线路中有两条将输送来自污染严重的燃煤电厂的电力,这与“能源转型”的目标背道而驰。

一些人还认为“电力高速公路”是对社区能源和民主化的威胁。政府设立的上网电价补贴(FiT)将以高于陆上项目两倍多的价格购买海上风电。

面对市场份额萎缩和利润下降,四大公用事业公司正在从化石燃料造成的沉睡中醒来。去年11月,德国最大的公用事业公司之一E.ON宣布转向清洁能源,震惊了能源观察者,并承认其旧的商业模式“已无法妥善应对能源转型带来的这些新挑战”。E.ON首席执行官约翰内斯·泰森(Johannes Teyssen)说:“我们正在看到两个截然不同的能源世界的出现”,这与施泰斯对“旧世界”和“现在”的划分相呼应。在舍瑙的“电力反叛者”出现三十年后,E.ON选择了可再生能源。

能源作家兼分析师克雷格·莫里斯表示,许多活动家认为“四大巨头”是外来者,试图劫持一场他们最初忽视而后又反对的革命。“草根运动认为这些公司在说,‘对不起,但我要把这个能源部门收回,’”莫里斯说,现在倡导者们已经让能源转型运作起来了。

这一成功在舍瑙尤为明显,斯拉德克的EWS现在是德国每个州17万户家庭的主要电力供应商。德国各地的客户都可以选择EWS作为他们的公用事业公司,并支付EWS从全国各地绿色能源发电商那里购买的电力。然而,如果能源格局再次被强大的公用事业公司主导,这种模式可能会受到挑战。

美国的“能源转型”?

随着“能源转型”的势头越来越猛,它已成为其他国家的榜样;仅上网电价补贴(FiT)一项就被50多个国家效仿。但正如能源专家约翰·法雷尔(John Farrell)所指出的,无论是上网电价补贴还是“能源转型”的其他任何要素,在美国都未被广泛采纳。法雷尔是明尼苏达州

地方自治研究所,多年来一直致力于为美国设计和推广“能源转型”,这为他赢得了美国“分布式发电大师”的声誉。

他说,德国和美国之间存在许多差异,使得在这里进行能源革命更具挑战性。美国的狗万人口密度是德国的六分之一,美国电网必须跨越巨大的距离才能为其人民和工业供电。大多数美国人无法根据使用绿色能源或任何其他因素来选择电力供应商——除了少数例外,公用事业公司作为合法垄断企业运营。当德国正在逐步淘汰核电时,美国有五座新反应堆正在建设中,这增加了其现有的99座商用反应堆。与德国不同,美国拥有强大的公司所拥有的巨大化石燃料储量。部分由于这种不断开采产生温室气体燃料的动力,美国在可再生能源发电份额方面远远落后于德国。

法雷尔说,这尤其不幸,因为美国拥有一切进行能源转型所需的条件,包括远超德国的未开发太阳能、风能和其他可再生资源。国家可再生能源实验室的一项研究得出结论,到2050年,高达80%的电力可以来自可再生能源。

美国在另一个关键领域领先德国:开发低成本、高效的储能技术。例如,哈佛大学的研究人员正在完善一种有机液流电池,这种电池可以储存太阳能或风力发电场一整天的电力生产,这一发展可以在将可变发电能源整合到电网中发挥关键作用。

法雷尔说,鉴于这些资源和技术优势,只有一个因素阻碍了美国:政治意愿。“我们需要为21世纪设计一个系统,”他说,“德国为我们提供了一个很好的例子,展示了当人们有远见时,一切皆有可能。”

更具体地说,德国是人们坚持愿景可能实现的典范。“能源转型”的根源在于美国一场始于吉米·卡特总统任内的能源革命。1977年2月,上任两周后,卡特敦促美国人调低恒温器,并宣布了一项计划,旨在使美国摆脱化石燃料,转向以太阳能和其他可再生能源为基础的系统。卡特在白宫屋顶安装了太阳能热水板,并投入数百万美元用于替代能源研发。

几年来,美国在可再生能源开发方面一直处于世界领先地位。但1980年罗纳德·里根击败卡特后,美国 abruptly 掉头。接下来的几年里,白宫的太阳能电池板被拆除,化石燃料价格下跌,联邦对可再生能源的支持枯竭。

美国可能已经失去了可再生能源未来的愿景,但在大洋彼岸,汉斯-约瑟夫·费尔和其他人受到了美国对可再生能源的尝试的启发。

“加州有风力发电,白宫有太阳能,”费尔回忆道。“我想,‘哦,这太棒了!为什么我们在德国不能拥有这些呢?’”他笑着补充道,“当然,现在我们有了。”

阅读更多内容,请查阅我们的“为未来供电”特别报道»