科里·S·鲍威尔自1997年起担任《发现》杂志的编辑。本文改编自他新近出版的著作《方程中的上帝》。版权所有 © 2002,科里·S·鲍威尔。经纽约西蒙与舒斯特出版社(自由出版社)许可转载。

索尔·珀尔马特在他位于劳伦斯·伯克利国家实验室朴素的办公室里来回踱步,这里是坐落在加州大学校园上方山丘中的一处不起眼的建筑群。他边缘化的举止、蓬乱的头发和伍迪·艾伦式的姿势,很容易让人误以为他是一名计算机程序员。但很快就会明白,这些机构实验室的白墙、灰色的钢制书架——甚至外面的连绵起伏的风景——都只是他一部分微不足道的体现。珀尔马特翻阅着一叠期刊论文和电脑打印件,拿出一篇题为《从42颗高红移超新星测量Omega和Lambda》的文章。在过去的10年里,与哈佛大学的一个竞争对手团队合作,珀尔马特和他的合作者们已经观测到了天文学家埃德温·哈勃所说的“模糊的边界——我们望远镜的极限”。在这份听起来平淡无奇的文件中概括的结果,已经改写了宇宙大爆炸的史诗。它们既描绘了宇宙演化的新篇章,也预示着它可能以一种令人不安的方式终结。

当他踏上这场宇宙探索之旅时,珀尔马特才二十多岁,雄心勃勃,充满了不可能的抱负。“这可以追溯到童年,”他说。“我一直对最根本的问题感兴趣。”他开始研究亚原子粒子,但到1983年,他厌倦了那些需要数年才能完成的复杂物理实验。他寻求一条通往宇宙真理的 khác biệt 道路,并在天体物理学中找到了它。

自1929年哈勃提出星系正在从大爆炸中分离的证据以来,宇宙学家们就知道宇宙的命运取决于两个数字:其膨胀的速度以及膨胀减慢的速度。确定这些数字的最佳方法是测量极其遥远星系的距离以及它们的光在一段时间内被拉伸的程度。但这是一项出了名困难的任务——哈勃的追随者们在六十年后仍在激烈争论答案。珀尔马特决定冒险尝试一种相对未经检验的技术:他将通过超新星的光来计算距离。

1938年,德裔天文学家沃尔特·鲍德在加州威尔逊山天文台工作时提出了这个想法。正如现在一样,天文学家通过研究造父变星来估计星系的距离,造父变星是一类不寻常的恒星,它们的亮度会按可预测的规律升高和降低:变周期越长,恒星就越明亮。但即使是当时最强大的望远镜,也只能在少数几个近距离星系中探测到造父变星。相比之下,超新星如此明亮,以至于可以在整个宇宙中看到。超新星是由恒星自毁形成的,只存在几周就会消失;但在那几周里,它们的亮度比十亿个太阳还要亮。鲍德推断,如果所有超新星本质上都是相同的,那么它们的光就可以用作“标准烛光”来计算宇宙的距离。

然而,超新星并不像鲍德希望的那样标准。他很快了解到,有些比其他更明亮。如果观测者不了解这些变化的性质,他们的距离测量可能会误差一倍以上。当珀尔马特开始他的探索时,一些研究人员——包括超新星专家、哈佛大学的罗伯特·克什纳——已经确定,有一类爆炸的恒星可以为这些困难提供一条出路。这些被称为Ia型的超新星,是在像太阳这样的中等质量恒星老去并燃尽后,留下一个白矮星形成的。通常情况下,白矮星是稳定的。但如果它有一个伴星,它可以从伴星那里吸取物质并不断增大质量。最终,它会达到引力无法再支撑其质量的点。恒星内爆,引发一场巨大的核聚变爆炸。

Ia型超新星爆炸有独特的亮光模式,或称光谱,这使得它们易于识别。运气好的话,它们也是最明亮的超新星。珀尔马特和他的伯克利实验室同事卡尔·佩尼佩克决定看看这些恒星是否最终能提供造父变星无法实现的宇宙学启示。这两位研究人员说服了几位研究生和同事帮忙,并于1988年启动了超新星宇宙学项目。但他们并非唯一被超新星吸引的人。很快,他们发现自己陷入了一场激烈的竞争。

超新星是宇宙中最罕见的事件之一。我们星系上一次被观测到的超新星是约翰内斯·开普勒在1604年记录的,比伽利略首次将望远镜指向天空早了五年。在一个单独的星系中,Ia型超新星大约每300年爆发一次。但在宇宙尺度上,数量迅速累积。宇宙中有如此多的星系——大约1000亿个——以至于今天最大的望远镜原则上可以在几秒钟内探测到超新星。问题在于去哪里寻找。

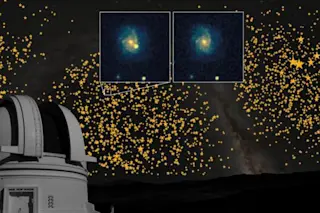

这些被称为电荷耦合器件(CCD)的探测器,将接收到的每一丝光都记录为由零和一组成的数字场。珀尔马特决定,如果将图像转换为数字数据,就可以搜索以在充满星系的画面中找到一颗单独的超新星。他将从记录一片天空的光开始。然后,几周后,他将再次记录并从第二个图像中减去第一个图像中的二进制数字。如果一切都保持不变,那就只剩下背景噪声。但如果出现了新东西——如果一颗恒星爆炸并变亮——它就会立即显现出来。总之,这是他的想法。实际上,没有人能让它奏效。珀尔马特花费大量时间编写软件来合并、清理和分析图像。“很多时候你会想,‘天哪,你把一生都花在这个愚蠢的电脑上了’,”他笑着说。

1992年,超新星宇宙学项目在加那利群岛拉帕尔马天文台使用两米(6.5英尺)艾萨克·牛顿望远镜上的新CCD探测器捕捉到第一颗遥远的Ia型超新星,这是他们的第一个重大突破。在接下来的两年里,珀尔马特记录了一系列超新星,证明了系统搜索是可行的。然后,一种新的不确定性打破了天文学家们的乐观情绪。20世纪80年代末和90年代初对相对较近的超新星进行的初步调查显示,Ia型超新星并非完全相同。有些变亮和变暗的速度比其他快;有些本质上更明亮。一支由华盛顿卡内基研究所拉萨拉斯坎帕纳斯天文台的马克·菲利普斯领导的团队,在混乱中发现了一个有意义的模式。缓慢的超新星在其峰值亮度上始终比短暂的超新星更亮。这种相关性如此紧密,以至于超新星光曲线的陡峭程度——绘制其随时间变化的亮度图——可以准确预测其内在的亮度。

亚当·里斯(Adam Riess)来自太空望远镜科学研究所,是克什纳的门徒之一,他设计了一种统计技术来提取该测量值。稍后,珀尔马特提出了自己更几何的解决方案:拉伸光曲线以纠正超新星的差异。“我画了随时间拉伸的光曲线,它们惊人地接近,”他说。“它们都落在了一起。很明显,有什么物理机制在起作用。”两支队伍最终都声称能够将内在亮度计算到大约10%的误差范围内,这是一个惊人的精确度。

尽管如此,并非所有人都同意如何解释这些结果。不时地,珀尔马特会联系超新星社区的其他成员,以回答问题或帮助解释观测结果。其中一位伸出援手的是布莱恩·施密特(Brian Schmidt),一位25岁的哈佛大学研究生,性格温和。在克什纳的指导下,施密特一开始研究超新星爆炸的力学。“我喜欢它们作为物理对象,”他回忆道。他也知道,爆炸的恒星可以照亮宇宙学中最伟大的奥秘——但如果有人未能理解它们巨大的复杂性,它们也很容易欺骗任何人。施密特和他在哈佛的一些同事通过会议和面对面的交流,关注着珀尔马特团队的进展,并开始感到不安。“我们对他们当时分析数据的方式不太满意,”他说。

施密特与克什纳进行了商议,并建议他们开展自己的独立超新星搜寻。克什纳对此表示怀疑。过去人们曾发现超新星,却发现无法从中提取有用的宇宙学信息。“是的,我们可以做得更好,”克什纳说。“但我们能做到吗?”施密特说服了他,他们可以。1994年,他们与其他一些超新星专家一起,组建了竞争对手“高Z超新星搜寻”(Z是天文学家用来表示遥远天体的光被宇宙膨胀拉伸程度的术语)。

珀尔马特在软件开发方面拥有巨大的领先优势。施密特则拥有一群对超新星了如指掌的同事,并知道该项目在技术上似乎是可行的。施密特利用他在天文学计算方面的专业知识,坐下来奋力解决困扰珀尔马特的同一批编程问题。“索尔的团队花了六年时间开发软件,”克什纳听起来像一位自豪的父亲。“布莱恩说,‘我一个月就能做到。’他做到了。”两支队伍就此开始了竞逐。

实际上,更像是他们在齐腰深的糖浆里互相追逐。搜寻超新星需要一种独特的混合方式:狂热的活动和无限的耐心。它始于一场行政活动的狂潮,在新月刚刚过后、天空黑暗时,以及三周后月光不再是问题时,争夺大型望远镜的使用时间。两支队伍都在智利的塞罗托洛洛美洲际天文台预订了4米(13英尺)望远镜的使用时间,该望远镜巨大的CCD探测器能在10分钟内捕捉到5000个星系的光。一旦研究人员获得了同一区域的两张图像,他们就必须确保视图对齐。然后,他们必须考虑大气清晰度的变化,并消除许多不是超新星的闪烁物体。总而言之,他们在一个季节里可能要观察超过十万个星系。

如果一个微弱的光点看起来很有希望,另一轮工作就开始了。科学家们前往夏威夷莫纳克亚山顶上的凯克天文台。双子凯克望远镜各有36个镀铝的玻璃陶瓷六边形,形成了一个33英尺宽的“独眼巨人”之眼,能够收集到可疑超新星的足够光线,将其光束展开成光谱。一旦珀尔马特和施密特识别出Ia型超新星的标志性信号,真正的狂热就开始了。为了获得准确的读数,科学家们必须在世界各地的天文台跟踪每颗超新星40到60天。之后是数据处理,以纠正星际尘埃和其他可能的误差源。最终分析可能需要一年或更长时间,直到超新星从视野中消失,那时才能清晰地看到它诞生的星系。在此期间,每支队伍都能感受到对方紧逼的压力。

对施密特来说,地面的距离变得与天体距离一样令人烦恼。1995年,他在澳大利亚堪培拉附近的斯特罗姆洛和斯普林斯山天文台(现称为天文学和天体物理学研究所)任职,结果发现自己与同事们在世界的另一边。“我刚有了孩子,我刚写了从未用过的软件,我正试图在智利和澳大利亚之间的13个时区之间寻找超新星并调试软件,”他说。“这几乎是一场灾难。”幸运的是,施密特很快找到了他的第一颗具有宇宙学意义的超新星,证明他的努力并非徒劳。

宇宙学家通过观察超新星的亮度(brightness)和红移(redshift)两个方面来研究宇宙的历史,这两个方面以一种非常复杂但有意义的方式相互关联。亮度揭示了恒星的光传播了多远;红移显示了宇宙膨胀对其拉伸了多少。大多数科学家认为,自大爆炸以来,宇宙的膨胀一直在减速,因为1000亿个星系的引力试图将整个宇宙拉回一起。在这种情况下,遥远的超新星(我们看到的是它们数十亿年前的样子,当时宇宙增长得更快)相对于它们的距离,会比近距离的超新星积累更多的红移。换句话说,那些遥远的天体将比你根据离我们更近的地方宇宙膨胀方式简单外推而产生的预期要近,因此也更明亮。额外亮度相对于红移的量告诉你减速率,从而告诉你宇宙的整体密度。

施密特团队完全研究的第一颗超新星实际上比预期的要暗一些,但高Z团队需要更多数据来理解那个单一的异常结果的意义。与此同时,珀尔马特在1996年底完成了对23颗遥远超新星的观测,并分析了其中7颗。这些恒星距离地球大约40亿到70亿光年,或者说差不多是可见宇宙边缘的一半。起初,超新星宇宙学项目成员认为他们看到了宇宙学家长期以来所期望的。超新星的光比它们以今天的速度远离时要亮一些;宇宙的膨胀在过去肯定更快。

但随着珀尔马特处理更多的观测数据,情况却出人意料地逆转了。一颗接一颗的超新星相对于它们的红移似乎越来越暗。随着亮度的下降,宇宙的密度也随之下降。最终,密度降到了负值区域,这意味着宇宙的物质少于无。“我想我们不存在,”珀尔马特紧张地开玩笑说。

只有一个合理的解释:宇宙并非在减速——它在加速。珀尔马特不情愿地转向了阿尔伯特·爱因斯坦在1917年首次提出的一个想法。爱因斯坦的广义相对论推翻了牛顿关于引力的观点,并展示了如何用一组简单的方程来描述宇宙的结构。但这也产生了一个悖论:引力应该使宇宙向内弯曲并坍缩。爱因斯坦认为,它没有的原因是,宇宙充满了 subtle 的长距离排斥力,他称之为Lambda。

Lambda是一个假设——几乎是一种祈祷——没有任何观测证据。当宇宙膨胀的发现公布时,它消除了Lambda最初的动机,爱因斯坦很快就否定了它。然而,宇宙学家们仍然不时地引用它,对其使宇宙模型看起来更平衡的能力感到着迷。现在,这些超新星表明,爱因斯坦可能一直都走在正确的道路上。如果宇宙正在加速,那么星系之间的真空一定充满了某种能量,这种能量的作用就像Lambda一样,将它们推开。珀尔马特看到负密度,是因为某种神秘的能量主导着宇宙,压倒了普通物质的引力。