当我们看着祖母们在今年假日季登机前,将牙膏管丢进交通安全管理局的垃圾桶时,我们可能会反思我们当前的国家安全模式是否存在问题。不需要军事专家就能看出,针对可能在任何地方冒出的敌人,仅仅依靠抽查危险液体或扫描国际电话的策略是一场注定要失败的战斗。

是不是我们为过去战争所采用的情报方法,已不再适用于打击恐怖主义这一新威胁?因为恐怖主义与其说是一种战争行为,不如说是一种病毒——一套极具感染力的破坏性指令。它依赖于我们高度互联的“媒体空间”进行传播,并利用我们社会的免疫缺陷来寻找执行其指令的候选人。这是一种新现象,我们必须理解它才能有效抵抗。

在恐怖主义出现之前,战争主要通过“指挥与控制”的原则进行。将军们下达部队调动命令,就像炮兵军士向炮手指定目标坐标一样。军事情报意味着截获敌人的指挥链。这就是为什么二战期间,在破解德国人秘密代码上投入了如此多的精力。盟军需要知道纳粹的攻击意图。

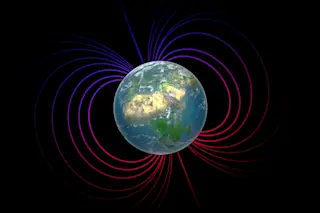

诺伯特·维纳,一位在二战期间为美国陆军工作的数学家,意识到战争——以及社会本身——正变得过于复杂,无法纯粹按照这些规则进行分析。早在1948年,他发明了“控制论”一词,用来描述一种复杂得多的通信范围。生物学家已经观察到活体系统中的这种互动——珊瑚礁中数百万紧密相连的成员可以跨越数百英里传递天气数据;一种黏菌,其数百万个成员细胞分布在数英亩的土地上,可以在瞬间凝聚并采取有组织的行动以求生存。

这些系统与将军和他的部队之间的关系如此不同的原因是反馈的存在。网络化有机体中的每个成员,不仅仅是接受命令,还可以向整个集体汇报。维纳相信,媒体和技术的普及可以使人类社会像任何网络化有机体一样具有控制论特性。在电话、博客到播客等媒体的助力下,我们获得了产生反馈的能力,结果我们的思想交流比以往任何时候都更加有机、迅速、不可预测,而且——最重要的是——不可控。

例如,早在1990年代初,声名狼藉的罗德尼·金录像带的大规模传播,启发我提出了“媒体病毒”这一术语。那个画面如此强大(白人警察殴打黑人),而且媒介如此新颖(摄像机当时仍相对新奇),以至于这段视频一夜之间传遍全球,导致了大规模的反馈:十几个美国城市发生骚乱。为什么?因为我们无法就种族关系和警察暴行等问题进行建设性的公开讨论,从而抑制了我们对其内容的免疫反应。

生物病毒在宿主DNA中找到藏身之处时会传播。它们潜藏在我们基因密码中更混乱的部分。同样,媒体病毒也潜藏在我们文化密码中混乱的部分。它们在我们集体思维中寻找那些没有进行诚实、公开对话的区域。

正是缺乏建设性的对话——关于西方与伊斯兰世界的关系、我们自己的阿拉伯公民以及我们可能为了满足石油需求而在中东地区容忍的人类苦难——使得这些问题在表面之下依然充满张力,等待引爆。这就是为什么我们通常认为可以促进人与人之间公开和诚实交流的媒体空间,实际上可能起到相反的作用。恐怖主义本身可能是一个控制论系统对未被表达的危机的失控反馈反应。

为了阻止这一切,我们必须停止追问谁在下达命令以及我们如何截获它们。在博主、消费者研究员、YouTube和MySpace之间,很难分辨谁在向谁传播什么。而且这也不重要。

我们必须转而探究,是什么让某些个体——在大多数情况下是我们自己的公民——首先如此容易受到感染。我建议我们从通过目前正在传播此类破坏性行为代码的相同媒体,促进更健康的反馈形式开始。我们不能用自上而下的公共关系来对抗自下而上的恐怖主义病毒。我们必须减少努力构建关于美国、其领导人及其意图的虚假、政治动机的形象。这些只会加剧那些实际经历告诉他们一个截然不同故事的人的认知失调——即困惑——使他们更有可能模仿他们在新闻或互联网上已经目睹的暴力反馈形式。

相反,我们必须开始艰难的旅程,走向诚实对话,并与历史事实进行迟来的和解。具有讽刺意味的是,在控制论时代,情报工作不是通过拦截或阻断信息来进行,而是通过促进信息的流动。