这个故事最初刊登在《发现》杂志12月刊上,题为“玩具国里的科学家”。成为订阅者,支持我们的科学新闻。

给查克·霍伯曼贴标签很容易,但只贴一个却很难。他是发明家、艺术家、修补匠。他是设计师、工程师、变形者。他是一个玩具制造商——那个色彩缤纷、可伸缩的霍伯曼球(Hoberman sphere)背后的智囊,你和你的孩子从20世纪90年代初就开始玩了(它在现代艺术博物馆的永久收藏中占据一席之地)。从主题上看,霍伯曼的作品涉足艺术、建筑、设计和玩具的交汇点。从物理位置上看,他有时在马萨诸塞州剑桥哈佛广场附近一栋由住宅改建的办公楼二楼宽敞的房间里工作。

剑桥的办公室整洁,白墙明亮。台面通常是空的,但今天却堆满了他的几何梦想的具体表现:由二维碎片铰接在一起,形成三维结构,以预设的方式变形、弯曲或折叠的模型。它们是由霍伯曼灵感来袭时手边的任何材料制成的——纸张,用胶带连接的规则多面体精确切割;折叠的纸板;激光切割的胶合板;硬质塑料板。更大的模型,用纸和泡沫板包裹,放在地板上的大箱子里。有些看起来像是M.C.埃舍尔式的幻象中不可能物体的重建。

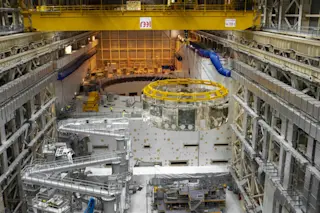

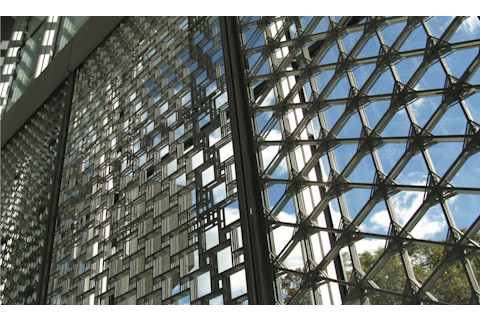

在石溪大学,他的动态窗户项目(右图)既具有艺术性,又具有遮阳的功能。(图片来源:霍伯曼联合公司提供,Hoberman.com)

霍伯曼联合公司提供,Hoberman.com

他拿起一个看起来像推土机履带的结构,外面是黑色,里面是橙色。它有三角形的侧面,现在变成了八面体侧面,现在它已经坍塌,扁平了。“有一些潜在的几何原理让它们以这种方式移动,”他说,把结构里外翻转,“那通常是我的起点。我从一种几何词典出发。”他似乎总是在不停地摆弄,好像谈论变形物体的唯一方式就是保持运动。

霍伯曼穿着黑色衣服——夹克、衬衫、裤子、眼镜——白发向后梳得笔直。他瘦长的脸既怀疑又严肃。他把一把尺子放在其中一张桌子上。他说,右边的模型代表过去:几十年来进化的几何思想。这些设计本身不像玩具,更像是玩具的柏拉图式形式,玩具被简化为最纯粹的运动、形式和数学元素。

变形是它们的共同点,他回归这个想法,因为它在世界上是如此显而易见。“基本上,无论你往哪里看,无论是云彩还是什么,一切都在不断地变形,而且是以流畅、平滑和连续的方式进行的,”他说。

自20世纪70年代艺术学校时期开始试验滑轮和杠杆以来,他一直痴迷于物理变化。“我专注于这个概念,简直到了狂热的地步,”他说。他的工作受到一些宏大而宽泛问题的驱动:一种形状如何变成另一种形状?寻求他帮助的工程师们则以不同的方式提出这个问题:如何设计一个设备——从折纸器官到建筑物,任何规模——使其能够平稳地从一种东西变形为另一种东西?霍伯曼的专业知识使他特别受到对某种机器智能感兴趣的研究人员的青睐——不一定是需要编写更好算法的那种,而是内置于物理结构本身的、有意的运动。

(图片来源:Hoberman Associates,hoberman.com)

这又把我们带回了那把尺子和左边的物体。它们代表着未来:一类全新的可充气、基于折纸的结构,他要求我不要详细描述,部分原因是它们尚未发表或申请专利,部分原因是它们并非他一人独有。它们是与工程师、机器人专家、计算机科学家、折纸专家、数学家甚至生物学家合作的疯狂设计项目的核心。它们涵盖了从软体机器人(我们如何折叠机器人以帮助灾区的人们?)到可折叠栖息地(我如何将一个折纸房子装进背包,并将其带到月球作为居住地?)再到可打印、可充气、可替换器官(我如何将最多的血管打包到最小的表面积中?)的方方面面。

他的合作伙伴说,霍伯曼为变形器的设计带来了远见,使变形不仅仅是有意的,而且是必要的、不可避免的,并且对于某些功能或设备至关重要。尽管这在很大程度上取决于他们去找到这个功能;他们探索如何利用他的基本形状。这包括绘制几何和机械特性,但也要将它们用于诸如疾病爆发期间的弹出式紧急医疗中心,或者将它们用于墙壁以使房间隔音。

“查克跨越了所有学科:艺术、科学和玩具,”麻省理工学院计算机科学家、著名折纸专家埃里克·德曼说。他第一次见到霍伯曼是在2008年纽约现代艺术博物馆的一次展览中,两人都贡献了作品。2013年,他们与麻省理工学院工程师、软体机器人先驱丹妮拉·鲁斯共同在麻省理工学院教授了一门关于发明和设计的课程。“他绝对是可变形结构设计方面的专家,”德曼说,“他创立了它。”

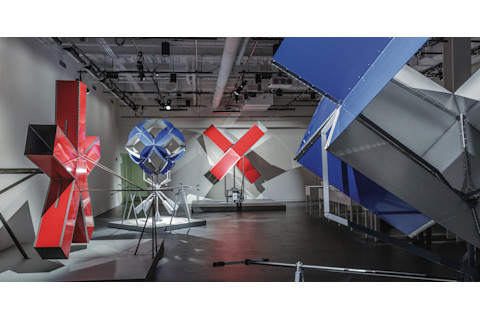

霍伯曼在马萨诸塞州剑桥创作了艺术装置“十度”,游客可以像操纵他著名的玩具一样轻松移动重达数百磅的雕塑。

与他人和睦相处

霍伯曼早期的成就——玩具制造、U2乐队的舞台布景以及其他许多项目——大多是单打独斗。但现在不再是这样了:他已成为寻求智能内置设计的研究人员的首选专家。2018年,他与一名学生和海洋生物学家合作开发了一种网状装置,该装置可在深海中展开,捕捉脆弱的海洋生物而不会对其造成伤害。2019年,哥伦比亚大学的工程师将霍伯曼飞行环(Hoberman Flight Ring,另一种玩具)改造为“粒子机器人”的基础,这是一群设备,它们自身无用且静止,但当它们协同工作时可以移动并完成任务。2019年,纽约库珀·休伊特史密森尼设计博物馆的一场展览展示了一个由霍伯曼和哈佛威斯生物启发工程研究所的同事设计的用于3D打印工程器官的“折纸膜”。

2017年,霍伯曼参与了一个跨学科项目小组,其中包括约翰内斯·奥弗韦尔德(现任荷兰政府实验室AMOLF)和哈佛大学工程师卡蒂亚·贝尔托尔迪,他们引入了一系列基于重复数学模式(称为镶嵌)的可重构结构。在《自然》杂志的一篇社论中,一位机器人专家称这篇论文为“建筑折纸算法”,并指出这种方法可以导致可变形设备,使其能够适应环境。全世界的“书呆子”可能会将它们称为“折纸机器人”。

“没有查克,这一切就不会发生,”贝尔托尔迪说,她是一位经常合作的伙伴。“如果没有他的精神、风格和创造力的影响,我们也不会探索这些领域。”

大约每个月一次,霍伯曼都会从尺子未来的那一端打包一些模型,然后步行几个街区向北,去哈佛自然历史博物馆对面的办公室拜访贝尔托尔迪。一个高大的书架上摆满了几何设计和结构。它们看起来像霍伯曼设计的“表亲”——同样是为了改变而建造的——但它们不是由纸板制成的,大多数都是3D打印、激光切割,或者由塑料或更柔韧的聚合物铸造而成。

我于2019年秋天拜访了贝尔托尔迪的办公室,那天她通常会和霍伯曼(以及经常是德曼)见面,交流想法,更新项目进展,并一起摆弄东西。令我沮丧的是,霍伯曼因为我的缘故取消了。

和霍伯曼一样,贝尔托尔迪总是手脑并用,不停地摆弄着。她取下一个塑料的3D打印网格状矩阵,手腕一动,它就塌缩成二维,然后又弹回三维。她是一名工程师,而不是发明家,她的研究重点是那些通过组合方式获得其特性的结构。她称它们为“结构化材料”,但这只是她的工程师说法;其他人则称它们为“超材料”。

她给我讲了她和霍伯曼相遇的故事。“这在各个方面都很有趣,”她开场说。故事始于Twist-O,一个奇妙的塑料装置,由许多色彩缤纷的X形构件组成,这些构件通过臂尖的小齿轮相互连接。

它是一个紧凑的球体,但当你扭动这些X时,它会在你手中膨胀,机械地使其体积增加三倍,变成一个更大的球体,此时X形构件充当骨架支撑。在美国专利局,这个玩具被称为“可逆扩展的双曲桁架结构”,但试图将这个名称卖给孩子是很难的。“Twist-O”更容易推销。

2011年,贝尔托尔迪的一位朋友和女友去纽约度周末,两人带回了一份礼物:一个廉价的Twist-O仿制品。她从未听说过霍伯曼。(“我知道那些玩具,但我不认识他,”贝尔托尔迪说。)但时机恰好,因为她一直在思考如何打印出能够以预设方式坍塌,然后又展开的三维结构。这个想法可能很有用,例如,如果你想为一个机器人制造一个只由一个部件组成的关节,或者你想建造一栋有可折叠墙壁的建筑。

“Twist-O”确实以某种方式做到了这一点。它的膨胀和收缩几乎是无意识的,因为霍伯曼就是这样制造它的。从2岁到102岁的任何人都可以做到,它令人愉悦的秘密就内置在它的结构中。然而,贝尔托尔迪观察到它是离散的,这意味着它由许多部件组成。她想要一个相同想法的连续版本,一个由单一材料制成的版本。于是,她创造了它。

查克·霍伯曼(图片来源:Yana Paskova)

亚娜·帕斯科娃

“Twist-O”有26个X形构件和48个铰链,而贝尔托尔迪的创作是一个可充气塑料球体,上面有24个凹痕和一个小喷嘴,就像篮球上用来插入气泵针头的孔一样。当她用注射器将空气从她的创作中抽出时,它以特定的方式皱缩,形成一个被称为“菱形二十面体”的形状——一个有24个顶点的固体,其中三个正方形和一个三角形汇合。因为它发生屈曲,并且这个形状让贝尔托尔迪想起了一个“巴基球”,所以她将其命名为“巴克利球”(buckliball)。

唐·英格伯,生物启发设计领域的先驱,哈佛威斯研究所的创始主任,看到了贝尔托尔迪的作品,并坚持让她去见霍伯曼,当时霍伯曼刚开始在哈佛大学设计研究生院任教。于是两人交谈、摆弄玩具,并邀请奥弗韦尔德或德曼进行头脑风暴。

贝尔托尔迪说,他们所有的设计都始于直觉,这在她作为工程师的感性认知中“有点吓人”。她说,要提出新的机制,他们首先需要一个几何概念,一种机械假设,这是抽象的。这些概念通常始于折纸、激光切割塑料或制作铰链。然后,他们试图找出如何将某种机制——屈曲、折叠、生长、改变尺寸、充气——编码到材料本身的结构中。

他们的装置并非总是成功。“有很多试错,”贝尔托尔迪说。但与此同时,他们从不缺乏想法。“我们从世界上、自然界中看到的结构中获得灵感,”她说。“我们总是要睁大眼睛。”

唯一的常数

梅赛德斯-奔驰体育场,亚特兰大猎鹰队和亚特兰大联足球俱乐部的主场,于2017年“字面上”开幕,其扭曲的可伸缩屋顶由霍伯曼协助设计。(图片来源:Hoberman Associates提供,hoberman.com)

霍伯曼联合公司提供,hoberman.com

人们很容易通过查克·霍伯曼的作品来追溯他作为发明家的演变。作为库珀联盟艺术学院(位于曼哈顿东村边缘的一所艺术学校)的学生,他建造了极其复杂的运动学雕塑——带有移动部件的大型装置,如果工作室足够暗,它们看起来就像是逼近的刑具。他给我看了实验性“人倾斜器”的视频。一个人转动曲柄,拉动绳索,绳索穿过滑轮系统,使两个木制平台枢转,每个平台都支撑着一个艺术系学生,在站立和俯卧姿势之间转换。

“我当时还没有‘变形’这个概念,”他说。“我想,好吧,艺术应该改变你的视角。那就让我们字面意义上改变你的视角吧。”

几年后,霍伯曼发现自己在设计一个外太空的家。艺术学校毕业后——以及哥伦比亚大学机械工程研究生毕业后——他加入了Honeybee Robotics,一家当时在SoHo区运营的小型工业机器人公司。当时,Honeybee专注于自动化机器人的快速连接硬件系统机制;霍伯曼的发明精神与公司推动设计前进的重点相契合。“我找到了一份可以裁剪纸张、粘贴、赚钱并发现新事物的工作,”他说。

在NASA的资助下,霍伯曼与Honeybee公司合作设计了一个可折叠的栖息地,可以部署到太空,并可能附着到国际空间站(当时尚未发射,但已接近完工)。NASA从未计划建造这个模块,但该机构需要一个概念验证项目,以暗示空间建筑的可能性。“他们有这个巨大的空间框架,并试图找出如何在太空中建造巨大的结构,”他说。Honeybee公司已经设计了一些用于从火星表面收集和分析土壤的机械臂和工具,以及其他机器人。去年,霍伯曼是一个团队的成员,该团队获得了另一项NASA资助,用于开发空间栖息地。通过一个又一个的设计,霍伯曼继续推进他对结构和设计如何用于向材料注入有意识运动的理念。

他并不总是需要滑轮、绳索和平台;他意识到可以通过精心规划联动装置来实现设计中的变形。正确的机制——正确的铰链、连接或枢轴——可以巧妙地避免使用更笨重、更不灵活的移动部件。

然后,1990年,霍伯曼球问世,将这一理念付诸实践:球体的塑料肋条在精确计算的连接点处连接在一起,因此当它们展开时,它们形成从中心向外辐射的直线。

快进到21世纪初。2002年盐湖城冬奥会,霍伯曼设计了一个巨大的铝制拱门,它像虹膜一样在奖牌颁奖台上方开合。它的直径达72英尺,拥有超过15000磅的活动部件。2008年,U2乐队找到他,为他们的360°世界巡回演唱会设计“爪形”舞台的中心部分——一个巨大的可变形视频屏幕组合。这个爪形结构是一个高达150英尺的庞然大物。

“那感觉就像你突然从正常生活中被选中,然后突然为波诺工作,”霍伯曼说。“那是一个绝对的极致工程壮举,那是我的心血。”

2017年,梅赛德斯-奔驰体育场——亚特兰大猎鹰队和亚特兰大联足球队的主场——开幕时,其顶部是一个霍伯曼协助设计的巨大可伸缩屋顶。扭曲、打开、改变的动作, unmistakably 是霍伯曼的标志。

两段漫长夜晚之间的一闪

回到霍伯曼的办公室,他指着一些未完成的设计原型,并说他的许多(如果不是大多数)几何思想实验在现实世界中并不奏效。

(图片来源:Hoberman Associates提供,hoberman.com)

霍伯曼联合公司提供,hoberman.com

我仔细观察了一下手边的那些:由正方形、长方形、三角形和其他多边形构成,都经过细致的编号和粘贴。我拿起一个,在不同状态之间翻转,问他这些想法从何而来。

“思想只是两段漫长夜晚之间的一闪,但这一闪就是一切,”霍伯曼引用亨利·庞加莱1905年著作《科学的价值》中的话说道。他拿起一个看起来像三维井字棋盘的模型。如果你稍微推一下它的一侧,它就会平躺,但很容易恢复成三维形态。这是他最早的实验之一。它始于一个梦想假设——不是通常意义上的“有根据的猜测”,而是一个模糊的概念,视觉化而非文字或公式化,关于某个设计如何在空间中移动。

“我早上醒来,心想,‘我有个主意,’然后我就剪了一个盒子,做出了这个东西,”他说着,在不同状态之间翻转着它。

我意识到——在我们交谈期间第一次——当这位玩具制造商开始与他人合作时,他也开始设计可以与他人结合的形式。霍伯曼称它们为“棱柱结构”,它们就像规则的、重复几何形状的宏观复制品,例如晶体的分子结构中发现的几何形状。正是在这些重复的配置中,这些几何协作中,结构获得了变形、改变和执行其必然功能的能力。有意的运动,或者说那种不寻常的机器智能,可以源于协作。

我再次看向尺子的“未来”一侧。与棱柱结构不同,这些充气结构带有喷嘴,是密封的,如果你对着它们吹气,它们就会从一种东西变成另一种东西。霍伯曼拿起一个进行演示,随着他吹气,一个三维的直角结构从一张扁平的塑料片中展开。就好像他和他的同谋们重新发明了风箱——用于21世纪的用途——比如太空房屋,或者可以探索灾区的机器人,或者器官。

预测未来是不可能的,但很想戳一戳这些坚硬的、气球状的结构,想象一个充气器官和可折叠、可收缩的建筑不仅可能,而且令人惊讶地简单,甚至司空见惯的时代。就好比,我们为什么不早点想到这些呢?

斯蒂芬·奥内斯住在田纳西州纳什维尔,是《数学艺术:真理、美丽与方程》一书的作者。