和美国的大多数人一样,我也想要我的高清电视。谁不想要呢?在一个“越大越好”、“眼见为实”的社会里,42英寸的高清等离子电视应该足以让我们从舒适的客厅里理解这个世界了。

事实上,高清是一种全新的观看体验。现在我们可以看到棒球运动员脸上的胡茬。这种真实感和近距离感甚至是我们去现场看比赛也无法获得的:汗水、毛孔、紧绷的下颌骨。这是因为高清电视不仅仅是一个更好的显像管,而是一种全新的媒介。其分辨率高达1920 x 1080像素(相比之下,模拟电视的水平线只有400条左右),色彩调色板增加了两倍,并且宽高比可以覆盖我的整个视野,而不仅仅是一个小方块,高清将电视机从一个闪烁的盒子变成了剃刀般锐利的超现实。

一旦我们尝试过,大多数人就不会回头了。尽管高清电视的价格可能相当于一辆二手车,但它们今年的销量将超越前代产品89%,按美元计算也是如此。但这对于电视这种媒介意味着什么呢?更清晰就一定更好吗?

这当然是不同的。事实上,根据神经科学家的说法,高清电视提供的信息量超过了我们大脑的处理能力,让我们能够像处理真实生活中的视觉场一样扫描变化。我们不再是从一个独立闪烁的显像管中推断图像;我们正在挑选相关的细节,就像我们在面对真实世界一样。

我看的第一个高清节目是《黑道家族》,它代表了我们对一部戏剧的所有期望:可信的脏话、真实的场景,以及所有重要的“粗糙的真实感”。但用高清电视观看我最喜欢的那些黑帮互相流血,感觉不再一样了。我可以看到他们西装上的接缝,太阳镜上的污渍,以及他们汽车座椅上的褶皱。

我感觉自己像一个在显微镜下观察人类的科学家。这些虚构的黑手党看起来像真人一样,有恐惧、愤怒和残忍。托尼·索普兰诺不再是普通人的代表,而是一个反社会者。屏幕不再是我自己生活的象征性镜像;它是一个我不想属于也不属于的暴力世界的详细写照。

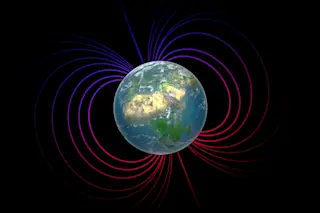

毫不奇怪,技术驱动时代的成员渴望所有媒体都拥有更清晰的图像。这一趋势始于显微镜揭示了引起疾病的“体液”实际上是微生物,以及望远镜解构了占星术的星座,揭示了天文学的星系。但是,当我们把最高分辨率的技术带入那些最好留在神话领域的世界时,会发生什么?这种将科学观察的准确性应用于文学甚至宗教的倾向,实际上可能会剥夺它们更强大的力量。梅尔·吉布森在《耶稣受难记》中通过电脑生成的耶稣每一次流血的伤口,将一个普世的福音变成了一个男人被肢解和死亡的字面故事。

虽然这种逼真的模拟可能对救护车培训视频有价值,但将其应用于人类叙事的全部范围,可能表明我们的社会正在持续贬低那些无法在字面层面理解的东西。这与用“真人秀”节目取代虚构电视、用不宽容的原教旨主义取代跨宗教对话、用刺耳的民族主义取代令人振奋的爱国主义是同一趋势。没有象征,只有真实的事物。

媒体理论家马歇尔·麦克卢汉一直认为电视的角色是让我们成为“更酷”的人。其低分辨率邀请观众主动解读。是的,我们在看——但我们也意识到自己在看,并且能够以自己的方式参与。随着电视分辨率的提高,它变成了麦克卢汉所说的“热媒介”:一种吸引我们,激起我们的情绪,并留下更少解读空间的媒介。冷媒介更适合教育大众。热媒介更适合让他们愤怒到去打仗。

这就是为什么我认为高清电视正在孕育一个比我们已经拥有的更加不智能、不科学的文化。虽然像这样的先进技术可能让我们更清晰地看到自然、观察星空,甚至观看新闻,但我们不能让它们剥夺我们用来描述生活中那些更不具体、更具寓言性、更像模型而非现实的事物的符号和隐喻。因为没有模型的能力,我们就根本没有科学。