在这个潮湿灰蒙蒙的早晨,沿着缅因州海岸,世界似乎正在一点一点地自行组合起来。首先,覆盖高岛的云杉和白松从雾中显现,然后是岩石岬角,最后是海洋,仿佛仅仅是观看的行为就让它们都存在了。这可能确实是事实。当这种朦胧的创生展开时,岛上最著名的居民讨论着他在物理学领域七十年后仍然感到困惑的观念,包括他的一种直觉,即整个宇宙可能不断地从一片可能的迷雾中涌现,我们生活在一个部分由我们自己的观察所构成的真实宇宙中。

约翰·惠勒,科学家和梦想家,阿尔伯特·爱因斯坦和尼尔斯·玻尔的同事,当今许多顶尖物理学家的导师,以及选择“黑洞”这个名字来描述现在被认为在宇宙中普遍存在的密度难以想象、能捕获光的物体的人,去年七月刚满90岁。他是20世纪物理学界巨擘中最后一位,属于那个探索量子力学奥秘并描绘时空最遥远边界的一代。在原子物理学到宇宙学等领域做出一生基础性贡献之后,惠勒晚年关注他所说的“思想的灵感”。

他说:“我在2001年1月9日心脏病发作,我说,‘这是一个信号。我的时间有限了,所以我要集中精力解决一个问题:存在何以发生?’”

宇宙为何存在?惠勒认为,寻求这个问题的答案必然需要应对现代物理学中最奇怪的方面之一:根据量子力学规则,我们的观察在最根本的层面上影响着宇宙。在20世纪奇异的发现之前,物理学中客观的“外部世界”与我们自身主观意识之间似乎界限分明,但在量子力学中,这种界限变得模糊不清。当物理学家观察现实的基本构成——原子及其内部,或者被称为光子的光粒子——他们所看到的一切取决于他们如何设置实验。物理学家的观察决定了例如一个原子是表现得像流体波还是硬粒子,或者它在从一个点到另一点的路径中遵循哪条路径。从量子角度来看,宇宙是一个高度交互的地方。惠勒采纳了量子观点并将其发扬光大。

惠勒表达他的想法时,他将手指交叉放在他那大大的头后面,靠在沙发上,凝视着天花板,或许是更远的地方。他背对着一个大窗户坐着。外面,雾气开始消散,预示着一个炎热的夏日。沙发旁边的小桌上放着一块巨大的椭圆形石头,其中一半被打磨成黑色,使其表面类似于中国的阴阳符号。“那块石头大约有两亿年历史,”惠勒说,“相当于我们银河系的一次公转。”

惠勒的脸虽然显得饱经风霜且严肃,但当他微笑时,却变得几乎像个孩子,就像我伸手扶他从沙发上起来时,他说:“啊,反重力。”惠勒身材矮小,体格健壮,头发稀疏花白。他仍然对烟花怀有顽皮的迷恋——这种热情在他年轻时让他失去了一部分手指——他偶尔会在普林斯顿的走廊里燃放罗马烟花,他于1938年成为普林斯顿的教员,至今仍在那里保留着一间办公室。有一次,一声巨响打断了我们的采访。惠勒的儿子,住在几百码外的一处悬崖上,发射了一门小炮,那是惠勒送给他的礼物。

惠勒非常亲切;一位同事形容他“是君子中的君子”。但那彬彬有礼的举止也隐藏着别的东西:物理学界最具冒险精神的头脑之一。惠勒不仅不回避关于一切意义的问题,反而乐于探讨深奥和悖论。他曾是人择原理的早期倡导者,这个原理认为宇宙和物理定律被精确调整以允许生命的存在。然而,在过去的二十年里,他一直在追求一个更具启发性的想法,他称之为“观察创生”。他认为,我们的观察实际上可能有助于物理现实的创造。对惠勒来说,我们不仅仅是宇宙舞台上的旁观者;我们是生活在一个参与性宇宙中的塑造者和创造者。

惠勒的预感是,宇宙就像一个巨大的反馈循环,在这个循环中,我们不仅有助于现在和未来的持续创造,也助于过去的持续创造。为了阐明他的想法,他设计了他称之为“延迟选择实验”的东西,它为量子物理学的一个基石——经典的双缝实验——增添了一个令人惊叹的宇宙变体。

这个实验本身就已经非常奇怪了,即使没有惠勒额外添加的古怪之处。它阐明了量子力学的一个关键原理:光具有双重性质。有时光表现为紧凑的粒子,即光子;有时它似乎表现为在空间中散布的波,就像池塘里的涟漪一样。在实验中,光——一束光子——穿过两条平行的缝隙,撞击缝隙后面的感光胶片。实验可以以两种方式进行:一种是在每条缝隙旁边放置光子探测器,让物理学家观察光子通过;另一种是移除探测器,让光子在未被观察的情况下穿行。当物理学家使用光子探测器时,结果并不令人意外:每个光子都被观察到通过其中一条缝隙。换句话说,光子表现得像粒子。

但是当光子探测器被移除时,一些奇怪的事情发生了。人们会期望在胶片上看到两簇不同的点,对应于单个光子随机通过其中一条缝隙后撞击的位置。然而,出现的是交替的亮暗条纹图案。这种图案只有在光子表现得像波的情况下才能产生,每个独立的光子散开并同时冲向两条缝隙,就像海浪拍打防波堤一样。胶片上图案中的交替亮条纹表示波峰重叠的地方;暗条纹表示波峰和波谷相互抵消。

实验的结果取决于物理学家试图测量什么:如果他们在缝隙旁边设置探测器,光子就表现得像普通粒子,总是沿着其中一条路径,而不是同时沿着两条路径。在这种情况下,胶片上不会出现条纹图案。但是如果物理学家移除探测器,每个光子似乎都像微小的波一样同时沿着两条路径传播,产生条纹图案。

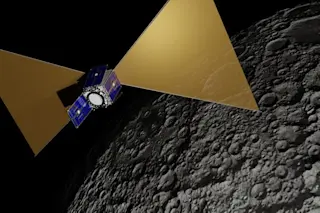

惠勒提出了这个实验的一个宇宙尺度版本,其含义甚至更加奇特。经典的实验表明,物理学家的观察决定了光子在当下的行为,而惠勒的版本则表明,我们当下的观察可以影响光子在过去的行为。

为了演示,他在一张废纸上画了一个图。他说,想象一下一个类星体——一个非常明亮和非常遥远的年轻星系。现在想象一下,地球和类星体之间还有另外两个大星系。像星系这样的巨大物体的引力可以使光线弯曲,就像传统的玻璃透镜一样。在惠勒的实验中,这两个巨大的星系代替了双缝;类星体是光源。就像双缝实验一样,来自类星体的光——光子——可以沿着两条不同的路径,穿过其中一个星系。

假设在地球上,一些天文学家决定观测类星体。在这种情况下,望远镜在双缝实验中扮演光子探测器的角色。如果天文学家将望远镜指向其中一个中间星系的方向,他们将看到被该星系偏转的来自类星体的光子;通过观察另一个星系,他们将得到相同的结果。但是天文学家也可以模拟双缝实验的第二部分。通过精心布置镜子,他们可以让来自两个星系周围路径的光子同时撞击一块感光胶片。胶片上将出现交替的亮暗条纹,与光子穿过双缝时发现的图案相同。

奇怪的部分来了。类星体可能离地球非常遥远,光线微弱到光子只能一个接一个地击中胶片。但是实验结果不会改变。条纹图案仍然会出现,这意味着一个未被望远镜观测到的单独光子沿着两条路径飞向地球,即使这些路径相距许多光年。但这还不是全部。

当宇航员决定进行何种测量时——是确定光子走某一条明确的路径,还是让它同时走两条路径——光子可能已经飞行了数十亿年,远在地球生命出现之前。惠勒说,现在进行的测量决定了光子的过去。在一种情况下,宇航员创造了一个光子从类星体到地球走了两条可能路径的过去。或者,他们追溯性地强迫光子沿着一条直线轨迹飞向他们的探测器,尽管光子在其旅程开始时,任何探测器都尚未存在。

人们可能会倾向于将惠勒的思想实验视为一个奇特的想法,但有一点除外:它已经在实验室中得到证实。1984年,马里兰大学的物理学家们建立了一个桌面版的延迟选择情景。通过使用光源和一系列镜子来提供多种可能的光子路径,物理学家们能够证明光子所走的路径在物理学家进行测量之前并未固定,尽管这些测量是在光子已经离开光源并开始其通过镜子路径的回路之后进行的。

惠勒推测我们是一个正在进行中的宇宙的一部分;我们是宇宙审视自身并构建自身的小块。不仅未来尚未确定,过去也一样。通过回溯时间,甚至一直追溯到大爆炸,我们当前的观察从宇宙的众多可能量子历史中选择了一个。

这是否意味着人类是宇宙存在的必要条件?虽然有意识的观察者无疑参与了惠勒所设想的参与性宇宙的创造,但他们并非量子潜能变为现实的唯一或主要方式。普通物质和辐射起着主导作用。惠勒喜欢举一个例子,地球地壳中像镭这样的放射性元素释放出的高能粒子。这个粒子,就像双缝实验中的光子一样,同时存在于许多可能的状态中,向各个可能的方向传播,直到它与某种东西发生相互作用,比如地球地壳中的一片云母,它才变得真实和具体。当这种情况发生时,这些众多不同的可能结果中的一个变成了现实。在这种情况下,云母,而不是一个有意识的生命,是使可能发生的事情转变为实际发生的事情的物体。高能粒子在云母中留下的被破坏的原子痕迹成为真实世界的一部分。

在惠勒看来,宇宙每时每刻都充满了这样的事件,无数次相互作用的可能结果变得真实,量子力学固有的无限多样性表现为一个物理宇宙。而我们只看到了那个宇宙的一小部分。惠勒怀疑,宇宙的大部分由巨大的不确定性云组成,它们尚未与有意识的观察者或甚至一些无生命的物质块发生相互作用。他认为宇宙是一个巨大的舞台,其中包含着过去尚未固定的领域。

惠勒是第一个承认这是一个令人脑洞大开的想法的人。它甚至不是一个真正的理论,而更像是一种关于最终的万有理论可能是什么样子的直觉。这是一个脆弱的线索,一个暗示着创造的奥秘可能不在遥远的过去,而在于活生生的当下。“正是这种观点让我抱有希望,即‘存在何以发生?’这个问题能够得到解答,”他说。

威廉·伍特斯,惠勒的众多学生之一,现任马萨诸塞州威廉斯敦威廉姆斯学院的物理学教授,将惠勒视为一个近乎神谕的人物。“我认为提出这个问题——‘存在何以发生?’——是件好事,”伍特斯说,“为什么不看看你能伸展到多远呢?看看它会把你带到哪里。即使问题没有答案,它也至少会产生一些好的想法。约翰对量子测量的意义很感兴趣,它如何将仅仅是潜在的可能性转化为现实。他认为那是现实的基本构成要素。”

惠勒对量子测量性质的关注,正在解决现代物理学中最令人困惑的方面之一:量子系统观察与实验结果之间的关系。这个问题可以追溯到量子力学早期,并由奥地利物理学家埃尔温·薛定谔最著名地阐述,他设想了一个鲁布·戈德堡式的量子猫实验。

把一只猫放进一个封闭的盒子里,里面还有一小瓶毒气、一块铀和一个连接着悬挂在毒气瓶上方的锤子的盖革计数器。在实验过程中,放射性铀可能释放也可能不释放一个粒子。如果粒子被释放,盖革计数器将探测到它并向控制锤子的机械装置发送信号,锤子将敲击毒气瓶并释放气体,杀死猫。如果粒子没有被释放,猫将活着。薛定谔问道,在打开盒子之前,我们对这只猫能知道些什么?

如果没有量子力学,答案很简单:猫要么活着,要么死了,这取决于是否有粒子击中盖革计数器。但在量子世界中,事情并非如此简单。粒子和猫现在形成了一个量子系统,包含实验的所有可能结果。一个结果是死猫;另一个是活猫。在有人打开盒子并向里面看之前,两者都不会变成现实。通过这次观察,一系列连贯的事件——粒子从铀中排出、毒气释放、猫死亡——立即变成了现实,呈现出似乎已经持续数周才发生的样子。斯坦福大学物理学家安德烈·林德认为,这种量子悖论触及了惠勒关于宇宙本质思想的核心:量子力学原理对我们知识的确定性施加了严格的限制。

他说:“你可能会问,在你开始观察之前,宇宙真的存在吗?这和薛定谔的猫是同一个问题。我的回答是,宇宙看起来好像在我开始观察它之前就存在了。当你一周后打开猫的盒子,你会发现一只活猫或一块发臭的肉。你可以说猫看起来好像在一周内一直是死是活。同样,当我们观察宇宙时,我们能说的最好是它看起来好像在一百亿年前就在那里了。”

林德认为,惠勒关于现实的参与性本质的直觉可能是正确的。但他在一个关键点上与惠勒意见相左。林德认为,有意识的观察者是宇宙不可或缺的组成部分,不能被无生命的物体取代。

“宇宙和观察者作为一个整体存在,”林德说。“你可以说宇宙之所以存在,是因为有一个观察者能够说‘是的,我看到宇宙在那里’。这些小词——‘它看起来就在这里’——在实际应用中可能没什么大不了的,但对我这个人类来说,我不知道在没有观察者的情况下,如何声称宇宙存在。我们和宇宙是共存的。如果你说宇宙在没有任何观察者的情况下存在,我就无法理解。我无法想象一个忽略意识的自洽的万物理论。一个记录设备不能扮演观察者的角色,因为谁来阅读这个记录设备上写了什么?为了让我们看到有什么事情发生,并且彼此告诉有什么事情发生,你需要一个宇宙,你需要一个记录设备,你需要我们。信息仅仅储存在某个地方,完全无人可及是不够的。它需要有人去看它。你需要一个观察者来看宇宙。在没有观察者的情况下,我们的宇宙是死寂的。”

“惠勒的问题——‘存在何以发生?’——会得到解答吗?”伍特斯持怀疑态度。“我不知道人类智能是否能够回答这个问题,”他说。“我们不指望狗或蚂蚁能够弄清楚宇宙的一切。在进化的进程中,我怀疑我们是否是智能的最终形态。以后可能会有更高的层次。那么,我们为什么要认为我们现在就能理解一切呢?同时,我认为提出这个问题,看看在撞墙之前你能走多远,这是很棒的。”

林德则更为乐观。

“你知道,如果你说我们足够聪明,可以弄清一切,那是一种非常傲慢的想法。如果你说我们不够聪明,那是一种非常令人沮丧的想法。我来自俄罗斯,那里有一个关于两只青蛙掉进一罐酸奶油的童话。青蛙们在奶油里挣扎。那里没有固体,它们无法跳出罐子。其中一只青蛙明白没有希望了,它停止用腿拍打酸奶油。它就死了。它淹死在酸奶油里。另一只不愿放弃。它完全无法改变任何事情,但它只是不停地踢啊踢啊踢。然后突然,酸奶油被打成了黄油。然后那只青蛙站在黄油上跳出了罐子。所以你看着酸奶油,你心想,‘我对此无能为力。’但有时,意想不到的事情会发生。”

“我很高兴,一些以前认为‘存在何以发生?’这个问题毫无意义的人没有阻止我们提出它。我们都从约翰·惠勒这样的人身上学到了很多,他提出奇怪的问题,也给出奇怪的答案。你可能同意或不同意他的答案。但正是他提出这些问题,并提出了一些看似合理——甚至不合理——的答案,才动摇了我们对可能与不可能提问的界限。”

那么高岛的预言者自己又是怎么想的呢?我们真的会明白宇宙是如何产生的吗?

“或者至少是‘如何’,”他说。“‘为什么’是个更棘手的问题。”惠勒提到了19世纪查尔斯·达尔文的例子,以及他如何为看似完全无法解决的问题——如何解释地球上生命的起源和多样性——提供了一个简单的解释:通过自然选择的进化。惠勒是否认为物理学家有一天也能对宇宙的起源有同样清晰的理解?

“绝对会,”他说,“绝对会。”