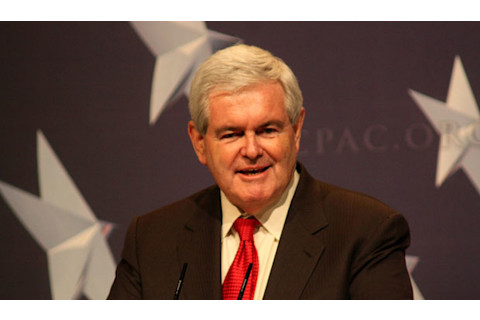

本次对纽特·金里奇的采访最初刊登在2006年10月的《Discover》杂志上。我们现在重新发布它,因为它具有新的现实意义:金里奇被许多观察家视为共和党总统提名战的领跑者,此前他在全国民意调查中取得了显著的飞跃。

纽特·金里奇 | Gage Skidmore via Flickr

纽特·金里奇早已不是众议院议长。他于1998年11月被迫离职,留下了模糊但持续存在的道德阴影。根据您的政治观点,您很可能以两种方式之一回忆金里奇:要么是推翻了国会中自满、道德沦丧的民主党秩序的杰出革命者,要么是那个将党派斗争的恶犬释放到国会的权力欲熏心的后座议员。当然,金里奇是一个足够有分量的人物,可以同时被两种描述所概括,甚至更多。

这位前议长仍然根植于华盛顿特区,他的言行依然举足轻重。他活跃于演讲界,经常写作,并能即时接触到广泛的顶尖政策制定者。大多数是共和党人,但最近金里奇在一些问题上与民主党参议员希拉里·克林顿等人物找到了共同点。这是一种对双方都有利的组合。据传,金里奇也在考虑参加2008年总统大选。他深知在中间道路上进行跨党派的漫步所带来的好处。

无论您爱他还是恨他,金里奇从不沉闷。在国会期间,他对科学和技术的关注程度远超寻常政客。在他的著作中,如《赢得未来》(Regnery Publishing, 2005),他利用自己出色的沟通才能,不仅传达了他的热情,还提出了新的、有趣的政策方向。他曾经拥有巨大的影响力。未来可能再次如此。

您对科学的热情从何而来?我最初是对动物的热情,然后发展到对古生物学以及生命如何进化的兴趣。我开始意识到科学和技术改变了我们身边的一切。自然世界的纯粹之美,以及理解事物运作方式的智力上的优雅,加上科学和技术极大地拓展我们机会的力量,这一切都让我着迷。

在科学领域,谁是您的指路明灯?第一位是雷蒙德·迪特马斯(Raymond Ditmars),纽约动物园爬行动物部门的前策展人。我读了他的所有书。我大约13岁时给他写过一封信;我收到了动物园寄来的一张充满爱意的便条,指出迪特马斯已于1942年去世,就在我出生前一年。

如果您选择了科学而非政治,您认为自己会走到哪里?我会成为一名博物学家。爱德华·O·威尔逊(Edward O. Wilson)可能是最接近我的榜样。我非常热爱古生物学、动物、植物以及生态系统的复杂性。

您是否认为进化论“仅仅是一个理论”,还是我们存在的最佳解释?进化论无疑是我们目前所能拥有的最接近的理解。但它也在不断变化。现在的生命之树与19世纪的达尔文之树完全不同。我们正在学习很多关于系统如何进化以及如何不进化的知识。蟑螂在几亿年前就获得了成功,然后就停止了进化。

您对在学校教授“智能设计”有何看法?您认为宾夕法尼亚州多佛案的裁决是否恰当?我认为进化论应该作为科学来教授,而智能设计应该作为哲学来教授。弗朗西斯·柯林斯(Francis Collins)的新书,《上帝的语言》,

是一份很好的陈述,它结合了对上帝的信仰和对进化论的信仰。我对多佛案了解不多,无法评论法官的决定,但我通常对未经选举产生的法官制定社区标准持谨慎态度——这是民选官员的职责。

您曾呼吁对美国的数学和科学教育进行重大改革。您提出了什么建议?我曾提倡,例如,给7至12年级的学生支付相当于他们在麦当劳打工的报酬,前提是他们学习数学和科学并取得B或更高的成绩。这样一来,美国贫困社区的文化将一夜之间改变。我们应该诚实地说,数学和科学更难。它们对国家安全和经济而言,对国家具有极其重要的价值。文化得到它们所付出的回报。我们目前的回报是摇滚明星、电影明星以及足球和篮球运动员。难道数学神童的地位不应该至少和篮球神童一样重要吗?此外,我将允许任何有实质性知识的人参与。如果你是一位退休的物理学博士,并希望每天来教一小时物理课,我会允许你这样做。无需工会会费。无需资质认证。而且我认为,如果你让这个国家所有懂物理的人来教物理,无需资质认证,你会得到更好的结果。最后,没有理由相信1820年的学校模式与21世纪有什么关联。它只有在您认为今天的孩子将在纺织厂工作时才出色。学校应该模仿现实,而不是违背现实。您认识的几乎所有想学习的人,要么是兼职学习,要么是沉浸式学习三到五天。他们不是每天忍受无休止的一小时。

-->

您曾被引述说:“能说会道的人不懂科学,懂科学的人不善言辞。”这是C. P. Snow在1959年剑桥大学的雷德演讲《两种文化与科学革命》的转述。[《Discover》杂志联合赞助了该演讲50周年的一场会议。] 他提出,我们已经出现了分歧,文学文化和科学文化已经分离。结果是,如果你是文学界的人,你就不懂科学;如果你是科学家,你就无法沟通。

这种鸿沟在国会和行政部门中是否显而易见?是的,基本上。在白宫和国会中都显而易见的最大问题是缺乏时间视野。参加过第二次世界大战的这一代人,也参加过第一次世界大战。他们有20年的时间来思考第二次世界大战。当他们从第二次世界大战中走出来时,他们考虑了冷战。所以他们的想法是,你知道,在15到20年的时间内,我们做A、B、C、D,有条不紊地投资。美国国家科学基金会的成立——直到60年代初他们所做的一切,都是基于对长期资本发展的实际、现实世界的了解。这在今天完全消失了。就像华尔街退化到过度关注季度报告一样,国会过度关注今年的预算争斗。

根据您的估计,华盛顿的政策制定者(指国会加上行政部门)中有多少比例拥有更长远的前景?不到百分之一。我们的治理精英与现实之间存在巨大的、跨党派的不匹配。我敢肯定,这个城市里不超过1%的人有概念。

您非常活跃于医疗保健政策领域。我们在抗击癌症方面进展如何?癌症可能是一种可怕的死亡方式,因此终结癌症作为死亡原因具有非常高的情感和道德价值。当美国国家癌症研究所所长安迪·冯·埃申巴赫(Andy von Eschenbach)表示,他认为我们可以在2015年前将癌症从死亡原因中消除时,我震惊于华盛顿完全没有做出反应。这是一个完美的例子,说明了当一位国家级科学家发表这样的言论,而我们却说“是的,你下一个话题是什么?”或者“你对爱荷华州初选有什么看法?”时,这个系统在缺乏创造性思维方面的失败。他们立即回到平庸,因为这让他们感到安全。

您还一直敦促医疗保健行业实现数字化。退伍军人事务部拥有电子健康记录,在卡特里娜飓风后,没有任何患者丢失他们的记录。相比之下,据估计有1,100,000名拥有纸质记录的人丢失了所有数据。纸质记录会致死。每个美国人都应该拥有个人电子健康记录。您希望医生能更快地掌握最新的最佳实践——根据医学研究所的说法,现在需要17年。您必须转向一种全新的模式,即在线的、按需提取的持续医学学习。并且必须让患者也能获取,因为患者将是医生最好的监督者。医生将不得不学会跟上患者的问题。

在胚胎干细胞研究方面,正确的做法是什么?对我来说,明确表示不应使用任何来自堕胎的干细胞。另一方面,现在有很多关于从极早期繁殖中取出(我认为是八分之一)细胞而不伤害胚胎的研究。如果这项研究被证明是可行的,那么20年后,人们可能会通过自己的细胞系来处理健康问题,这几乎是理所当然的。

那么来自生育诊所的胚胎干细胞呢?我认为联邦政府需要以身作则,确保在资助这类研究时,必须遵守严格的伦理准则。我反对人类克隆研究,也反对对堕胎胎儿的研究。话虽如此,我不会试图禁止对生育诊所干细胞的研究。

您预测未来25年科学发现将增加四到七倍。这意味着什么?我开始思考这样一个事实:现在活着的科学家比人类整个历史上的科学家都多。我们拥有更好的仪器和计算能力。科学家们通过电子邮件和手机相互联系。他们通过与风险投资和版税的许可协议——以及与中国和印度的生产储备中心——联系起来。将所有这些结合起来,就会带来比以往任何时候都更多的科学发现。如果我们在量子计算方面取得突破,那么世界将完全不同。我作为一名历史学家的直觉是,四倍很可能是正确的。我在与美国国家科学院计算与信息工作组的讲话中使用了这个数字,之后工作组负责人对我说:“这个数字太小了。”他说至少应该是七倍。这意味着,如果有一个规划委员会展望到2031年,而你将看到四倍的变化,那么你的处境将如同1880年的人试图想象2006年一样。如果你将看到七倍的变化,那么你的处境将如同1660年。而没有人理解这一点。

有些团体邀请您去给他们做演讲,但似乎您也积极主动地与研究人员交流。我追随想法。当我辞去议长职务时,我知道自己已经脱离了科学的轨道,因为我完全沉浸在政治之中。我联系了几个人。佐治亚理工学院的校长是其中之一;我说我只想来学习。我去了NASA Ames,我去了MIT。在前两年,我定期安排时间。

我们应该如何看待全球变暖?我认为人们不知道,因为在这个问题上,科学与政治纠缠太深,以至于很难知道该相信谁。

许多科学家会说恰恰相反,是政治过多地干预了科学。我只是说,在我看来,数据远没有科学家们所暗示的那么清晰。让我们从戈尔的电影 [难以忽视的真相] 开始。我没看过,但所有我读到的都表明他严重夸大了可能的危险。我认为,出于审慎的考虑,试图降低大气中的碳负荷是合理的。

审慎是因为我们对科学了解不够充分,所以我们应该谨慎行事?与右翼人士不同,他们会说:“既然我们不能100%确定,我们就可以继续增加碳排放。”我会说,有足够的证据表明,尝试转向可再生能源,尝试转向节能,尝试转向氢经济是合理的。所有这些都是合理的步骤。但没有一个让我感到恐慌。与地球历史上的大部分时期相比,我们现在明显更凉爽。即使我们把京都议定书(关于气候变化的京都协议)规定的所有措施都乘以十,如果太阳改变了它的行为,也会让我们不堪重负。人类存在一种过度的自我中心主义,它低估了系统的宏大规模。

氢经济不是仍然很遥远吗?我一直积极参与“25 by 25”组织,该组织认为我们应该在2025年前使用25%的可再生能源。

您认为这会如何实现?我是一位(西奥多·)罗斯福式的共和党人。我相信激励,而不是惩罚。我会改变市场,让技术自行发展。但我也会说,我会关注大豆柴油、E85乙醇、太阳能、风能以及更好的节能系统。我还可以说,您希望尽快研究和开发燃料电池氢模型。而且,如果你能建造一个非常稳定的下一代核电站,那么我们就必须将其作为这个过程的一部分来考虑。

您曾说过,人类有传播到太阳系和宇宙的使命。我们如何实现这一点?二十五年前,我说我们必须开始讨论月球将如何治理。我建议应该由自由人民在一个自由的体系中,遵守法治来治理。人们觉得这有点疯狂,但我们想表达一个观点。您有NASA,这个庞大、老化的官僚机构,坐在这里浪费金钱并压制胆识。看看航天飞机发射之间的间隔时间:如果莱特兄弟这样做,我们今天就不会飞行了。您必须有一个风险导向、高节奏、创业精神的模式;您应该为降低进入太空的成本提供巨额奖励。您希望每个人都来竞争。NASA已经取得了成功。我投票支持它,我支持它,但不得不说它是一场官僚主义的噩梦。

如果您是总统,您将如何推进科学利益?您做的第一件事就是每天都谈论它。您谈论在这里投资将如何帮助治愈癌症。您谈论投资于新的学习方式,以使美国年轻一代能够突破。您应该谈论如果我们拥有创业精神,在未来20年里我们在太空能取得什么成就。让科学变得有趣的是发现的冒险,它既美观又在实践上富有成效。我们需要回到那种体系。这需要来自顶层的真正领导力,因为这个文化的潜在偏见是商业性的而非科学性的。在美国,成为一名科学家或工程师的成功机会,应该和成为一名摇滚明星、运动员或电影明星一样,甚至更多。除非您设定了这个目标——这必须是一个文化定义的、带有奖励体系的目标——否则我们将无法维持我们在世界上的领导地位。